http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/130.html

| Tweet | �@ |

�i3�j�����̋����s������u���A�A����8�{���ɗ͂�������{���{�̋������@�ߘa�̃R�������̐[�w

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/370264

2025/04/09�@�����Q���_�C�@����i�������z��

�k��n��4���͒��R�Ԓn��i�b�j�����Q���_�C

�@���{�����`���Ă����R�������́u���ʈ��ʘ_�v�͔ے肳�ꂽ���A����ł��R���s�����Ƃ͔F�߂Ȃ��B����ŁA2030�N�܂łɃR���A�o�ʂ�8�{�ɑ��₷�Ƃ����ڕW�����\���ꂽ�B�A�o�s��̊J��͒Nj����ׂ��ЂƂ̉\���ł͂���B�����A�����ŃR���s�����[�������Ă���Ƃ��ɁA�܂������ׂ��́A���������̈��艻����ł͂Ȃ����B

�@�A�o�Ă𑝂₹�A�����Ƃ����Ƃ��ɍ��������ɓ]�p�ł���Ƃ������A����ȊȒP�ɗA�o�_��������ł���Ƃ͎v���Ȃ��B���̑O�ɍ����������m�ۂ���̂��悾�B

�@�������A�A�o�����̍�t���ɂ�10�A�[��������ő��4���~�̕⏕�����x�������B�Ȃ�A�����̎�H�Ă̐��Y�ɂ����z�̕⏕�����x�����āA�������Y�̑�����U������̂������ׂ��������ł���B

�@���̏�A�A�o�U���ƕK���Z�b�g�ŏo�Ă���̂́A�K�͂��g�債�ăR�X�g�_�E�����A�X�}�[�g�_�ƂƗA�o�̑����Łu�R���_�Ƃ̖����͖��邢�v�Ƃ�������̋�_���B�K�͊g���R�X�g�_�E���͏d�v�����A���{�̔_���n������A���̓y�n����������E�����邱�Ƃ͖������B

�@100�w�N�^�[���̌o�c�Ƃ����Ă��c��ڂ����S�J���ɂ����U������{�ƁA�ڂ̑O1��悪100�w�N�^�[���̐��I�[�X�g�����A�Ƃł͕ʐ��E���B���ہA�_���Ȃ̒����ł��o�c�K�͂�20�w�N�^�[�����炢�܂ł�60�L���O����������̐��Y�P���͉����邪�A�������Ə㏸���n�߂�B������R�X�g�_�E�����Ă��C�O�Ɠ����y�U�Ő킦��킯���Ȃ��B

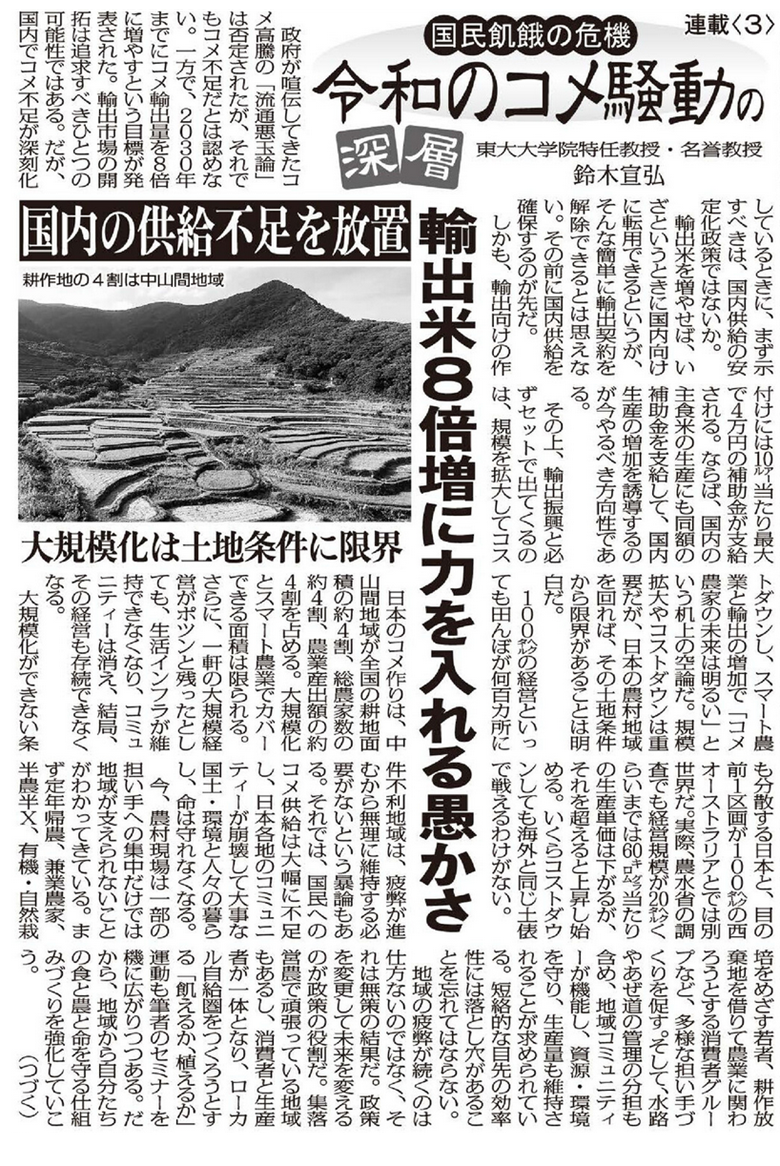

��K�͉��͓y�n�����Ɍ���

�@���{�̃R�����́A���R�Ԓn�悪�S���̍k�n�ʐς̖�4���A���_�Ɛ��̖�4���A�_�ƎY�o�z�̖�4�����߂�B��K�͉��ƃX�}�[�g�_�ƂŃJ�o�[�ł���ʐς͌�����B����ɁA�ꌬ�̑�K�͌o�c���|�c���Ǝc�����Ƃ��Ă��A�����C���t�����ێ��ł��Ȃ��Ȃ�A�R�~���j�e�B�[�͏����A���ǁA���̌o�c�������ł��Ȃ��Ȃ�B

�@��K�͉����ł��Ȃ������s���n��́A�敾���i�ނ��疳���Ɉێ�����K�v���Ȃ��Ƃ����\�_������B����ł́A�����ւ̃R�������͑啝�ɕs�����A���{�e�n�̃R�~���j�e�B�[�����đ厖�ȍ��y�E���Ɛl�X�̕�炵�A���͎��Ȃ��Ȃ�B

�@���A�_������͈ꕔ�̒S����ւ̏W�������ł͒n�悪�x�����Ȃ����Ƃ��킩���Ă��Ă���B�܂���N�A�_�A���Ɣ_�ƁA���_��X�A�L�@�E���R�͔|���߂�����ҁA�k������n����Ĕ_�ƂɊւ�낤�Ƃ������҃O���[�v�ȂǁA���l�ȒS����Â���𑣂��B�����āA���H�₠�����̊Ǘ��̕��S���܂߁A�n��R�~���j�e�B�[���@�\���A�����E�������A���Y�ʂ��ێ�����邱�Ƃ����߂��Ă���B�Z���I�Ȗڐ�̌������ɂ͗��Ƃ��������邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�n��̔敾�������͎̂d���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A����͖���̌��ʂ��B�����ύX���Ė�����ς���̂�����̖������B�W���c�_�Ŋ撣���Ă���n������邵�A����҂Ɛ��Y�҂���̂ƂȂ�A���[�J�������������낤�Ƃ���u�Q���邩�A�A���邩�v�^�����M�҂̃Z�~�i�[���@�ɍL�������B������A�n�悩�玩�������̐H�Ɣ_�Ɩ������d�g�݂Â�����������Ă������B�@�i�Â��j

���y�v���~�A���������z��ؐ�O�I�����C���u���@������J��

�@https://www.nikkan-gendai.com/articles/columns/4587

��ؐ�O�@������w����

�P�X�T�W�N�A�O�d�����܂�B�W�Q�N����_�w�����B�_���ȁA��B��w�������o�āA�O�U�N���瓌�勳���B���͔_�ƌo�ϊw�B�u�H�̐푈�v�i���|�t�H�j�A�u�����̐H���v�i�p�쏑�X�j�Ȃǒ��������B

�@

������@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�I���E�m�g�j297�f�����@���� �@�O��

�ŐV���e�E�R�����g�S�����X�g �@�R�����g���e�̓����}�K�ő����z�M �@�X�����Ĉ˗��X��

������@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�I���E�m�g�j297�f�����@���� �@�O��

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B