http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/508.html

| Tweet | �@ |

�Q�����炯�̓��⒴�ɘa����

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2025/01/post-16de73.html

2025�N1�� 9���@�A����G�́w�m��ꂴ��^���x

�P�Q���P�X���̋��Z�����œ���͋��������グ�����������B

���グ�������������ڂ̗v���́A�O���̂P�Q���P�W���ɕč��e�q�a�������������肵�����̂́A��s���̋������������y�[�X���ɂ₩�ɂ�����j����������ĕč��������}���������Ƃɂ���B

�m�x�_�E�͂P�Q���P�V���I�l�S�R�C�S�S�X�h������P�C�P�Q�R�h���}�����ĂP�W���͂S�Q�C�R�Q�U�h���Ŏ�����I�������B

�e�q�a�͂e�e���[�g�̌��ʂ������\�����B

�X���e�n�l�b�ł͂Q�O�Q�T�N���̂e�e���[�g�������R�D�Q�T�`�R�D�T�O���Ƃ��Ă������A�P�Q���e�n�l�b�ł͂R�D�V�T�`�S�D�O�O���Ƃ����B

�P�Q���P�W���̂e�n�l�b�łe�q�a�͂e�e���[�g�̗U���ڕW���S�D�Q�T�`�S�D�T�O���Ɉ����������B

��N�X���e�n�l�b�ȗ��P�Q���܂łɂR��̂e�n�l�b���J�Â��ꂽ���A���̂��ׂĂŗ����������肳�ꂽ�B

�������A�P�Q���̂e�n�l�b�ł͂Q�O�Q�T�N�̗��������y�[�X�_�E��������j�����肳�ꂽ�B

�X�����_�ł́A�Q�O�Q�T�N�ɂO�D�Q�T�����̗��������S����{����Ƃ̌��ʂ����A�Q����{���j�ɏC�����ꂽ�B

�p�E�G���e�q�a�c���͉��

�u����͗������ł��T�d�ɂȂ�\���v

�u�C���t�����������I�ɂQ���Ɍ�����Ȃ���A�������y�[�X�����݉������邱�Ƃ��\�v

�Ǝ������B

�e�q�a�̗������y�[�X���݉�������j�������ꂽ���Ƃɔ������Ăm�x�_�E���O����P�P�Q�R�h���}�������B

��N�V�����̋��Z�����œ���͗��グ������B

���グ����͑z��͈͓̔��̂��̂ŁA����̗��グ������ē��{�����͔��������B

�Ƃ��낪�A���̌�̋L�҉�ŐA�c�a�j����ق�

�u����̓W�]���|�[�g�Ŏ������o�ρE�����̌��ʂ����������Ă����Ƃ���A����ɉ����Ĉ���������������������グ�A���Z�ɘa�̓x���������Ă������ƂɂȂ�ƍl���Ă��܂��B�v

�Əq�ׂċ��Z�s�ꂪ����Ȕ������������B

����̗��グ�Ή��͓K���Ȃ��́B

�������A���グ��̉�Łu���グ���p������v�Ɛ錾����K�v�͂Ȃ������ƌ�����B

���o���ϊ����͂V���P�P���̂S�Q�C�S�Q�U�~����W���T���̂R�P�C�P�T�U�~�ւP�P�C�Q�V�O�~�A�Q�U�D�U���̖\�����������B

���j�I�Ȋ�����\���ɂȂ����B

�������A�P�X�X�O�N�̑�\���Ƃ͈قȂ�A����̊����}���́u�o�u������v�ł͂Ȃ��B

���͊����������ɓ]����\���������Ƃ̗\���������B

���ہA���̒ʂ�ɂȂ����B

���̌o�������邽�߁A�P�Q���P�X���̗��グ�͌�����ȊO�ɓ��͂Ȃ��Ȃ����B

�������A����̒Z�����������グ�͓K���Ȑ����Ή��ł���B

����̗��グ���ʼn_�ɔᔻ����҂����邪�������Ȃ��B

����̐Ӗ��́u�ʉ݉��l�̈ێ��v�Ɓu���Z�V�X�e���̈��萫�m�ہv�B

�u�ʉ݉��l�̈ێ��v�Ƃ́u��������v�̂��Ƃ����A�ΊO�I�ȁu�ʉ݉��l�v���בփ��[�g�ł���A���{�~�\���́u�ʉ݉��l�̖\���v���Ӗ����Ă���A����͓��{�~�\����������邽�߂ɍs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�}�N�h�i���h�̃r�b�O�}�b�N�͂��܂��܂ȗv�f���i���g�ݍ��܂ꂽ���̂ł���ƂƂ��ɁA�e���Ŕ̔�����Ă��邱�Ƃ���A�בփ��[�g�̕�肷���ŗL�p�ȍ��ł���B

�r�b�O�}�b�N�P�̉��i���`���Ƃa���œ������Ȃ�בփ��[�g���v�Z���邱�Ƃ��ł��A������u�w���͕����v�Ƒ����邱�Ƃ��ł���B

���݂̃r�b�O�}�b�N���i����Ƃ���ƃh���~���[�g�̍w���͕����͂P�h�����W�T�~���x�ɂȂ�B

�P�h�����P�U�O�~�͓��{�~�\�������ł���B

���{�~�\���͓��{�����ۗL���Y�̃h���\�����z������������B

�O���[�o���X�^���_�[�h�ł̓��{�����ۗL���Y���z�̌����������Ă���B

�����͊C�O����A���������������B

�~���\������ƗA�����ɑ��đ����̓��{�~���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���{�~�\���ɂ���ē��{�����͋���ȑ�����ւ��Ă���B

���{�~�\���ɂ���ė��v��̂͗A�o�҂݂̂ł���B

�܂��A�Q�O�Q�R�N�ɂ͓��{�łS������C���t�������������B

�C���t��������ҁA�J���ҁA�����ҁA�匠�ҁA�����ɑ�����^����B

�������オ��ƏZ��[���������㏸���č���ƌ������A�ƌv�̗a���Ǝ؋����r����ƈ��|�I�ɗa���������B

�����㏸�̓v���X�}�C�i�X�E����Ɖƌv�ɂ̓v���X�ɂȂ�B

�P���̋��Z�����œ��₪���グ�����肷�邱�Ƃ͓K���ȑ[�u�ɂȂ�B

�C�s�̐����w�ҁE�����v�z�Ƃł��锒�䑏���Ƃ̋������D�]�̔����ł��B

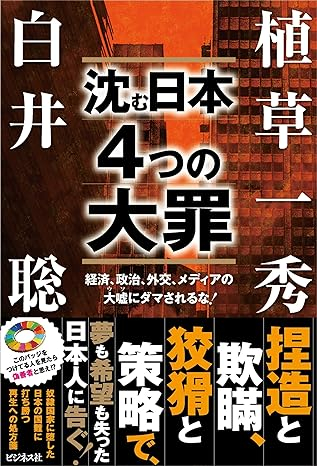

�w���ޓ��{�@�S�̑��

�o�ρA�����A�O���A���f�B�A�̑�R�Ƀ_�}�����ȁI�x

�i�r�W�l�X�Ёj

���Ђ��������肽���B

�@

������@�@�@�@�@ �����C���� > �o���ϖ�136�f�����@���� �@�O��

�ŐV���e�E�R�����g�S�����X�g �@�R�����g���e�̓����}�K�ő����z�M �@�X�����Ĉ˗��X��

������@�@�@�@�@ �����C���� > �o���ϖ�136�f�����@���� �@�O��

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B