�@2015�N7��15���A�ăX�^���t�H�[�h��w���_�����̐؏��F�����S���Ȃ����B�r��ł����������̌������ꂽ����w�̓����A���x�Y�����̊�e�ɂ��ƁA�Ԏ����x�����Ƃ�2�J�����ɓn�铬�a�̖��ł������Ƃ����B77�������B

�@�؎��́A�Q�[�����_�Ȃǃ~�N���o�ϊw�̍ŐV���_�����p���A�l�X�Ȑ��x�⊵�K���Љ�ɗ^����e����A�o�σV�X�e�������藧�����Ȃǂ�����������u��r���x���́v�̐��E�I���Ђł������B�܂��A���␢�E���̃r�W�l�X�X�N�[���Ȃǂŋ������Ă���g�D�̏��\���͂��闝�_�����ɂ����Ă����т��c�����C�m�x�[�^�[�������B

�@�w��E���ƂƂ���������ɑ���ꂸ��i�̈琬�ɂ��M�S�ŁA�o�ώY�ƌ������iRIETI�j���͂��ߐ������̌����@�֑n���ɗ͂�s�������B�����O�A������킸�A�؎��̓ˑR�̐�����ɂ��ސ������₽�Ȃ��B�{���t���T�C�g�ł́A�X�^���t�H�[�h��w�o�g�ŁA�؎��ƌ����ʂɂ����ĊW�̐[�������ɓ��G�j�E�ꋴ��w�����̒Ǔ���e�����J�����B

�@�Ƃ���ŁA�؎��̍��ۓI�ȍv���Ƃ��āA�Ⴉ�肵���̒����̉��v�m���l�̑������؎��̌O�����A�h������Ă������Ƃ͈ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B�����œ��o�r�W�l�X�I�����C���ł́A���o�r�W�l�X2005�N7��18�����Ɍf�ڂ����A��������̌o�ϊw�҂ŌӋџ��E���ƕ��i�����j�̃u���[���ł��������h�l���Ƃ̓��ʑΒk���A�؎��̈₵���̋Ƃ����`�����邽�߂ɍĘ^����B

�i���o�r�W�l�X2005�N7��18�������j

�u�������Ɓv�ƓG�����邾���ł��A�u13���̋���s��v�̖��͂ɖڂ�D���邾���ł��Ȃ��A�Œ�ϔO��r���������ς��A���قNj��߂��Ă��鎞�͂Ȃ��B�{���́A�|��L���𐏎��f�ڂ��Ă��钆���́u���o�v�ƁA�k���ł̓��ʑΒk�����B���㒆������̌o�ϊw�҂ŌӋџ��E���ƕ��̃u���[���ł�����h�l���ƍ��یo�ϊw�̑��l�҂ł���؏��F�����A�����̍\����肩��l�����̂���ׂ��p�A�����W�܂Ō�荇�����B

1930�N���܂�A75�B54�N��C���U��w�o�ϊw�����A�����Љ�Ȋw�@�o�ό������ɔz���B84�N���������@���W�����Z���^�[�������ɏA�C�B50�N�ォ�璆���̌o�ω��v�Ɍg���A78�N�ȍ~�̉��v�J���A�s��o�ω��𗝘_�ʂ���x���Ă����B�o�ϊw�E�̏d���Ƃ��āA�Ӌџ��E���ƕ��̐���^�c�ɗ����Ȕ�]��������B

�y�E�z�� ���F�i�������E�܂��Ђ��j��

1938�N���܂�A67�B64�N������w��w�@�o�ϊw�����ȏC���B67�N�ă~�l�\�^��w�Ōo�ϊw���m���擾�B84�N�ăX�^���t�H�[�h��w�����B���l�Ȍo�σV�X�e���̑��������������������u��r���x���́v�̐��E�I���ЂŁA�����o�ςɂ����w���[���B�ꋴ��w��w�@�q�������B

�i�ʐ^�F���n ���^�q�A�ȉ����j

���F���͍ŋ߁A���������j�I�ɑ傫�ȕς��ڂɍ����������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����ĂȂ�܂���B

���F�������˂��w�E�ł��B�ߋ���\���N�Ԃ̉��v�J����ʂ��āA�����o�ς͑傫�����W���܂����B���������͍��A�o�ϐ����̂������x�̕ω����V���Ȓi�K���}���Ă���ƍl���Ă��܂��B���̖��́A�o�ϊE��w�p�E�Ő[���l�@����K�v������Ǝv���܂��B

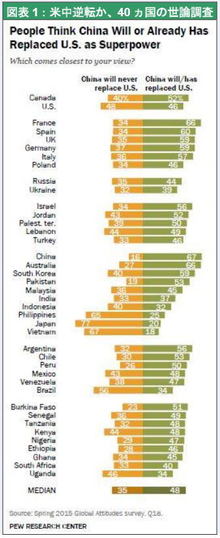

�r�㍑�ɂ��ăX�[�p�[�p���[

���F���搶�Ǝ������߂Ă�������̂́A1994�N�́u���ω�c*1�v�ł����ˁB���̍��͎��O��E�O�i�����͌o�ϒS�����j�̋��͂ȃ��[�_�[�V�b�v�̉��A�����o�ς��ǂ̂悤�ȕ����ɉ��v���Ă����ׂ����A�����I�ȓ_�ł��Ȃ薾�m�Ȉӌ��̈�v������܂����B�Ⴆ�������x����Z�V�X�e���̉��v�A���L��Ƃ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�i��Ɠ����j���ǂ�����ĉ��v���Ă������Ƃ��������Ƃɂ��Ăł��B

�@���ꂩ��10�N���߂��܂����B1�l������̍��������Ƃ����ړx�Ō���A�����͂܂��܂����W�̗]�n���傫���B�������A2003�N�ɂ͐��E��2�ʂ̐Ζ�����卑�ɂȂ�A��N�͐��E��3�ʂ̖f�Ց卑�ɂ��Ȃ�܂����B�����o�ς̓������A���E�o�ςɔ��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���W�r�㍑���O���[�o���o�ς̍s�������E����X�[�p�[�p���[�i���卑�j�ɂȂ����Ƃ����̂́A���E�j�̒��ł��ނ̂Ȃ��A�傫�ȕω��ł��B

���F�����́A���N�̎��s������o�āA�v��o�ς���s��o�ςɈڍs���܂����B�v��o�ς̎���ɂ́A�s�s���Ɣ_�����̊ԂŐl���̈ړ�����������������A���Ԃ̎���I�Ȍo�ϊ����͋�����܂���ł����B�o�ϔ��W�ɕs���ȘJ���͂�V�R�����͑��݂��Ă����̂ɁA���p�ł��Ȃ������̂ł��B

�@�������s��o�ς̎���ɓ���ƁA�s�ꃁ�J�j�Y���̓����ŁA�J���͂�V�R�������{���̖������ʂ�����悤�ɂȂ�܂����B���̂��Ƃ��A�����Ƃ⏤�Ƃ̔��W�ɑ傢�ɖ𗧂��Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A�o�ς̋K�͂������܂ő傫���Ȃ�ƁA�����o�Ă��܂��B���܂ł̌o�ϐ����́A������u�n���b�h���h�[�}�[�̐������_*2�v�̂悤�ȃ��f���A�v����Ɏ��{�̑�K�͂ȓ����Ɉˑ����������������ƌ����܂��B�����ł����A���̂悤�Ȑ������f���ɂ͈��̌��E������ƍl���܂��B

�@�Ⴆ�A2000�N�ȍ~�̓����u�[���ł́A�i�G�l���M�[�A�y�n�A�f�ށA�A���͂Ȃǁj�l�X�Ȏ�������Ă��}���ɏ���ꂽ���߁A�����s���Ɋׂ�܂����B���̃X�P�[���������傫���Ȃ��Ă��邽�߁A�����o�ςɁu�ߔM�v��������ƁA���E�o�ςɂ܂ʼne�����g�y����悤�ɂȂ����̂ł��B

�@�������{�́A���܂ł̂悤�Ȑ������f����]�����悤�ƁA�����O����w�͂��Ă��܂������A�x�X�Ƃ��Đi��ł��܂���B������܂ʂ��Ă���A�����o�ς̎����I�Ȕ��W�͕s�\���Ǝv���܂��B���������łȂ��A���E�o�ς̎����ōl���Ă��ς����Ȃ��ł��傤�B

���F�������O���[�o���o�ςƂ̒��a��}��Ȃ���A���肵�����W���ێ�����ɂ͂ǂ���������̂��B���́A�G�l���M�[�Ɗ����傫�Ȑ���ɂȂ�ƌ��Ă��܂��B�����āA���̖������܂��������邽�߂ɂ́A�u���x�v�̂�������d�v�ȃJ�M�ɂȂ�Ǝv���܂��B

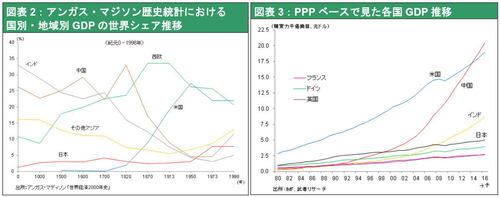

���F�ߋ���\���N�ԁA�����̐��x�͐����ł��o�ςł��傫���ω����Ă��܂����B�������A�i��i���{��`���́j����I�Ȏs��o�ς̐��x�Ɣ�r����ƁA�ˑR�J��������܂��B

�@����́A���2�̖ʂɕ\��Ă���Ǝv���܂��B�܂��A�y�n�̎蓖�Ă⎑���̗Z���ȂǁA�o�ϊ����ɕs���Ȏ����z����@�\�̂��Ȃ�̕������A�����i�s��ł͂Ȃ��j���{���S���Ă��邱�Ƃł��B�����W���^�̌v��o�ϑ̐��͑Ŕj����܂������A�Ȃ�s�Ȃǒn�����x���̐��{���ˑR�Ƃ��đ傫�Ȍ��͂������Ă���B���̂��߁A���{���s��o�ς̐��x�Ɋ�Â��ėl�X�Ȓ������s���ꍇ�ɁA���������ۏ���Ȃ��Ƃ��������������Ă��܂��B

�@���Ɏi�@���x�̖��ł��B�����ł́A�@�̎��s�͐��{�y�юi�@���傪�S�����Ă��܂��B�������u�@�̎x�z�v�Ƃ����ϓ_�ł́A����I�Ȏs��o�ς̂���ׂ������ɒB���Ă���Ƃ͌����܂���B

�@���x���m�����Ă��Ȃ����䂦�ɁA�o�ϑS�̂̌������Ⴍ�A�s��Ȏ����̃��_�������J��L�����Ă��܂��B�_��ɂ�����M�`�����̌��������ꂸ�A���\�Ȃǂ��������Ă��܂��B

�n���̗��v�ŗD��Ŕ������

�l�����̕ϓ��͕K�v�s��

���F�@���̊m���́A�s��o�ς̔��W�ɂƂ��ċɂ߂č��{�I�Ȗ��ł��B���l�Ə��l�̊Ԃ̌l�I�ȐM�p�Ƃ����g�g�݂��Ď�������W���Ă����ɂ́A��l�i�I�Ȍ_��̗��s��ۏ��郁�J�j�Y�����K�v������ł��B

�@���̖����𐭕{�������I�ɒS����悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�s�������{���R���g���[�����Ă����Ƃ����A����I�Ȑ��x���d�v�ɂȂ�܂��B�s��o�ς̔��W�Ɩ���I�Ȗ@���́A�⊮�������Ȃ���Ƃ��ɐi�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��W�ɂ���Ǝv���܂��B

�@���̂悤�ȗ��_�I�Ȕw�i�̉��ŁA�����̐��x�̕ω��͂��ꂩ��ǂ������ӂ��ɋN���蓾��̂��B1�̉\���́A�����I�Ȗ@�̎x�z�A�܂�@����O�ꂷ��Ƃ��������ł��B

�@2�ڂ́A���{�͒����I�ƌ��������\���I�Ȗ������ʂ����B�������A�H�Ɖ���i�߂邽�߂ɔ_�Ƃ��狭���I�Ɏ������ړ]����Ƃ������A���Ă̂悤�Ȃ����ł͂Ȃ��A�ނ���o�ϓI�ɒx�ꂽ�_�����̐U���ȂǁA���{���o�����X����������S���Ă����Ƃ��������ł��B���{�A�؍��A��p�ȂǓ��A�W�A�̌o�ς��A���x�����̎��̃X�e�b�v�Ƃ��Ă��ǂ������ɗގ����Ă��܂��B

�@3�ڂ̉\���ł����A�����̌��L���Y�����L������ߒ��ŁA�l�X�ȕs���╅�s������A�Љ�I�ȕs�������g�債�Ă��܂��B�����ŁA�s�ꉻ���̂��̂ɔ����Ă����Ƃ����l�����o�Ă��Ă���悤�ł��ˁB������u�V���h�v�ƌĂԐl�����܂����A���ۂɂ͎狌�h�I�ȍl�����ł���Ǝv���܂��B

���F���̖��́A���{�̂����������ɂ��W���Ă��܂��B��X�̌����ɂ��A1994�N�ȗ��̍����̐�*3�ɑ傫�Ȍ��ׂ��������̂ł͂Ȃ����B���Ȃ킿���{�̍����A�E���A�@�\�A�ӔC�U���������̂ł͂Ȃ����Ƃ�����肪�����яオ��܂����B

�@�Ⴆ�Ύi�@���x�ɂ��Č����A�����ł͍ٔ������n�����Ƃɐݒu����A�n���ŋN���������͒n���ōٔ����s���Ă��܂��B����ٔ����̂悤�Ȑ��x���Ȃ����߁A�i�S���̔�������L���ꂸ�j�n���̎i�@�葱���͒Ⴂ���x���̂܂܂ł��B

�@����ɁA�u�i�@�̒n����`�v�̖�������܂��B�ٔ����̔C���A�ٔ����̐ݒu�A�K�v�ȉ^�c�o��Ȃǂ́A���ׂĒn�����{���w���A��z���܂��B���̂��߁A�ǂ����Ă��n���̗��v���ŗD��Ɏ�낤�Ƃ��Ă��܂��̂ł��B

�@����������ŊJ���邽�߂ɂ́A�����̗��Â������g���͂̏W�����h���K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B

������o�ς͕⊮�W��

���F�m���ɒ����ł́A�e�n���̊ԂŌo�ϐ����������錃�����������s���Ă��܂����B���̋����͋��ٓI�Ȑ����������炷�Ɠ����ɁA�n���̕ی��`�I�ȌX�������������ʂ�����܂��B

�@�_�����̕n�����Ȃǂ��������Ă������߂ɂ́A�S���I�Șg�g�݂Ŏ��{��J�������R�ɓ�������s�������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���̈Ӗ��ŁA�n����`��ł��j�邽�߁A�v��o�ώ���Ƃ͈Ⴄ�����ł̒����W�������K�v�ł���Ƃ����w�E�́A�t���I�ł����A���Ɏ����ɕx��ł��܂��ˁB

�@���ɓ��{�ƒ����̌o�ϊW�ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B

�@�O���[�o���o�ςɐ�߂钆���̑��݊��̋}�㏸�ƂƂ��ɁA�����W�ɂ��l�X�Ȑ����I�A�o�ϓI�Ȗ�肪�����Ă��Ă��܂��B�����͋����W�ɂ���̂��A�⊮�I�Ȃ̂��A������������Ă��܂��B�G�l���M�[�����̊m�ۂ�������Ȃǂł́A�u�[���T���Q�[���v�����Ă���Ƃ����ӌ�������܂��B

���F����A�����W�́u�v���X�T���v�̃Q�[���ł�������A�����āu�}�C�i�X�T���v�ł͂���܂���B

�@����A��p��K�₷��@�����܂����B��p�̐����ƂɈӌ����ƁA��͂萭���I�Ȋϓ_����A�����Ƒ�p�͋����W�ɂ���Ǝw�E���܂��B�Ƃ��낪�o�ϊE�̐l�X�́A�����I�ȐM���͕ʂɂ��āA�����Ƒ�p�������W�ɂ���ƍl����l�͂��܂���ł����B�ɂ߂Ė��ڂȕ⊮�W�ɂ���Ƃ����̂��A�ނ�̈�v���������ł����B

�@�����Ƒ�p�́i�o�ϓI�ȁj�i���́A�����Ԃ̂���Ɣ�r������Ȃ菬�����B����A�o�ϊw�I�ȍl���ł́A�i�����傫����Α傫���قǕ⊮���͍����Ȃ�܂��B�������o�ϓI�ȕ⊮�W�����ċ��͂���A�����̌o�ϊ����S�̂��ԈႢ�Ȃ��v���X�T���ɓ�����Ɗm�M���Ă��܂��B

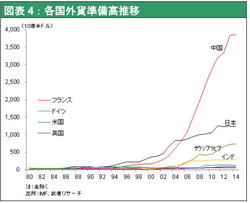

�@����ɓ��ݍ���Ō����A�A�W�A�ōő�̌o�ϗ͂�L���钆�������́A�A�W�A�o�ϑS�̂̔ɉh�ɑ��ĐӔC������Ǝv���܂��B

�@���E�o�ς̒��ŁA�A�W�A�͍���d�v�Ȓn�ʂ��߂Ă��܂��B�������A��_�������Ă��܂��B�ăh����B��̊�ʉ݂ɂ��Ă��邽�߁A�����͊�{�I�Ƀh�����ĂŁA�O�ݏ�������Ƀh���ł��B�h���ɑ傫�Ȉٕς�����A�A�W�A�S�̂ɑ���ȉe�����y�т܂��B

�@�A�W�A�ł́A�n��Ԃ̋��͂̕K�v��������w���܂��Ă��܂��B����EU�i���B�A���j�̃��[���̂悤�ȓ���ʉ݂���������A�A�W�A�̈���Ɣɉh�ɑ傫�Ȗ������ʂ����ł��傤�B

�@�������A����ɂ͑傫�ȉۑ肪����܂��B�������������݂��ɋ��͂�����Ȃ���A�A�W�A�o�ϑS�̂̓����͍������ł��BEU�̌o�ϓ������A�h�C�c�ƃt�����X�̋��͂��Ȃ���Ύ������Ȃ������̂Ɠ����ł��B

�A�W�A����ʉ݂̏����@

���F�����W�̓[���T���ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɊ֘A���āA�G�l���M�[���Ɉꌾ�G��Ă��������Ǝv���܂��B�Ⴆ�Γ��V�i�C�ɂ�������c�̊J���̖��ł��B�������������E���̗����ŁA���݂�����ɍ̌@���邱�ƂɂȂ�A�C�ꉺ�ł͍z�����Ȃ����Ă���킯�ł�����A�������ǂ�ǂ��荇�����ʂɂȂ�܂��B

�@����ł̓[���T���ǂ��납�A������u���L�n�̔ߌ�*4�v���N���Ă��܂��܂��B�G�l���M�[�Ɋւ��ẮA��͂荑�����������ƂƂ炦�āA���������͂��ĊJ���ɓ����邱�Ƃ������I�ȑI�����ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�A�W�A�o�ς̓����Ɍ����āA���{�ƒ��������S�I�Ȗ������ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ӌ��́A���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B�����Ⴆ�b�Ō����̂ł����A�u�ȉ~�v��2�̏œ_�������Ă��܂��ˁB���{�ƒ����͗���Ă��Ă��A���A�W�A�o�ό��Ƃ������ꂢ�ȑȉ~������Ă������߂�2�̏œ_�ł���ƍl�����܂��B

���������͑ȉ~��2�̏œ_

�����͋��͂��ĊJ�����ׂ�

�@�Ƃ͂����A���[���b�p�̂悤�Ɍo�ς̔��W�i�K�����Ȃ�ގ����Ă��鍑�X�ł��A�ʉ݂̓����ɂ͎��Ԃ�������܂����B�A�W�A���ʉݓ����̕����ɐi�ނ��Ƃ��ł��邩�ǂ����́A�܂��ۑ肪�R�ς��Ă���Ǝv���܂��B

���F�����ł��ˁB�l�����i��グ�j�̖������ۓI�ɋc�_����Ă��܂��B

���F����͌o�ϊw�҂̊Ԃł́u�}���f���̎O�p�`*5�v�Ƃ��Ēm���Ă��邱�Ƃł����A�בւ̈��艻�A���Z����̓Ɨ����A�����Ď��R�Ȏ��{�ړ��A����3���ɒB������̂́A�ǂ�ȍ��ł��s�\�ł��B�����̏ꍇ�A���R�Ȏ��{�ړ����]���ɂ��Ĉבւ̈��艻��}���Ă��܂����B

�@�������A�����o�ς̊J�����i�ނɂ�āA���{�ړ��̋K���͎���ɒ������g�̎�邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�܂��A���E�f�Ջ@�ցiWTO�j�������̍��ӂɂ���āA���N����͊O����s�����������ł��Ȃ莩�R�ɋƖ���W�J�ł���悤�ɂȂ�܂��B�ނ�͖L�x�Ȏ����͂ƃ��X�N�Ǘ��̍��x�ȃm�E�n�E�������A�T�[�r�X����������Ă��܂��B�O����s�������ŐϋɓI�Ɏ��ƓW�J����A���{�K���̎��R���͂��̂��Ɖۑ�ɏ��Ǝv���܂��B

�@�����Ȃ�A�u�O�p�`�v�̑��̈�ӂ��]���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�בւ̈��艻�A�܂�l�����̈בփ��[�g��������h���ɌŒ肵�Ă��錻�݂̎d�g�݂��A�ς�����Ȃ��Ƃ�����肪�A�o�ϊw�̘_���Ƃ��ďo�Ă��܂��B

�@�����l����s�i�����̒�����s�j�̓����ł��T�d�Ɍ������Ă��邻���ł����A���̓h�������łȂ��~��[���Ȃǂɂ��A�o�ϊW�̏d�v���ɉ����ă����N����u�o�X�P�b�g���v�ɏ��X�Ɉڍs���Ă����̂��A�_���I�ɂӂ��킵����������܂���B

���F�����ł��B�ʉ݂̈���Ɋւ��ẮA�قȂ�2�̍l����������܂��B�܂������ł̒ʉ݂̉��l�����肳���邱�Ƃł��B�C���t����f�t����h�����Ƃ́A���ɏd�v�ȉۑ�ł��B

�@���Ɂi�O�݂ɑ���j�בփ��[�g�̈���ł��B����́A�K�������ŗD��̉ۑ�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�בփ��[�g���ɒ[�ɗ���������A�m���Ɍo�ς��������܂��B�������A�s��̎����ɉ������K�Ȉב֕ϓ��́A�����̓K���z�u�ɕK�v�s���Ȃ��̂ł��B

�@98�N���猻�݂Ɏ���܂ŁA�l�����͎����I�ȌŒ葊�ꐧ���̗p���Ă��܂��B���������ב��x�͗A�o�Y�Ƃ̌o�c�̌�������W���Ă���A�����̌o�ϊw�҂̑命����94�N�̈ב։��v���̊Ǘ��ϓ����ꐧ*6�ɖ߂�ׂ����ƍl���Ă��܂��B�בփ��[�g�͊�{�I�Ɏs��Ō��肵�A�}���Ȉב֕ϓ��ɂ͒�����s���������Ƃ��������ł��B

�@�����A�ב��x�̉��v�����܂萫�}�ɐi�߂�ƁA�\�z�O�̎��Ԃ��������˂܂���B�w�҂̊Ԃł��l�X�ȋc�_������܂����A�l�I�ɂ́A���{���l���Ă���i�Q�i�I�ȁj�����ł悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������I�ȉۑ�Ƃ��ẮA��͂�s�ꃁ�J�j�Y����ʂ��Ĉבփ��[�g�����肷��d�g�݂�͍����A���v�̏�����i�߂�ׂ��ł��B

���F�o�ς����łȂ��A�����̖��ɂ��G�ꂽ���Ǝv���܂��B�ŋ߂̓����W�́A�����u����o�M�v�ƌ����܂��B�����̎����Ŗ�肪�����ƁA�o�ϊW�܂ł��������Ȃ��Ă��܂��Ƃ����j���A���X���܂܂ꂽ���t���낤�Ǝv���܂��B

�@�Ⴆ�Ζ����_�Ђ̖��́A�O���Ɍ���ꂽ����ł͂Ȃ��A���{�l���g�̎�ʼn������ׂ����Ǝv���܂��B�����������������������邽�߂̓w�͓͂��R�K�v�ł��B�������A������Ƌt���I�Ȍ������ɕ������邩������܂��A���͂ނ���u���o�����v�ł����ׂ����ƍl���Ă��܂��B

�@�����̊Ԃɂ́A�l�X�Ȏ����ňӌ��̑��Ⴊ����܂��B���ł��K�v�Ȃ��Ƃ́A�������ł�����ł������̎������⏬�����邱�Ƃł͂Ȃ��A���݂��ɍL������ő���𗝉����悤�Ƃ���w�͂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ⴆ�r�W�l�X�}�����m�ł���Ƃ��A�w�p�̐��E�ł���Ƃ��A�|�p��X�|�[�c���Ƃ��A�}�X���f�B�A�̊Ԃ��Ƃ��A���ꂼ��̎����̃v���t�F�b�V���i�����m���A�����E�Ɨϗ���m���A�X�L���Ɋ�Â��āA�����Ɛ[���𗬂��ׂ����Ǝv���܂��B

�����f���̌����́u���m�v

���F�o�ς̖��𐭎������ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����ӌ��ɁA�����^���ł��B�Ƃ͂����A���ɂ͐��o�������ǂ����Ă�����P�[�X���o�Ă��܂��B���̉����ɂ́A�����I�ɗǍD�ȕ��͋C����͂�K�v�ł��B�o�ϖ��𐭎�������͔̂�����ׂ��ł����A�����ɁA�����W�̐����I�Ȋ�Ղ��������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�R���푈�̎���A���͋����{�R�̌����������𗁂т��d�c�ɏZ��ł��܂����B�����A��P�x�������邽�тɂǂ����֓������ސ����ł����B�����A���͐����N��10�ł����B���{�̈ꕔ�̐����Ƃ��A���{�R���s�����c�s�s�ׂ͍��b���Ƃ��A�����ٔ��ł̐�Ƃ̈����͈�@�ł���Ƃ���������̂��ƁA���̐���͕�����o���܂��B

�@�Ⴂ������܂���������Ă��܂��B19���I����20���I�ɂ����Ă�100�N�ԁA�����͊O������N�����ꑱ���Ă��܂����B���������w�i������̂ŁA�����̎�҂͍����ɋ��������������Ă���A����������ɔR���オ��悤�ȂƂ��낪����̂ł��B

���F���j�I�ȍ��[��������A�ƁB

���F�����B�������A�����C�Ŗڂɂ������E�̍s��*7�͋ɂ߂Ĕ��I�Ȃ��̂ł����B���̂悤�ȍs���͖��m�ɂ����̂ł��B�����f���ɎQ��������҂̒��ɂ́A�_��������o�҂��ɗ����J���҂��������Ă��������ł��B�ނ�͓��{�̉E���̔�����A���{�l�S�̂ɐ�߂�E���̊������m��܂���B�ł��������A�l������̎�ނ������A���́u���{�l�̑啔���͒����ɗF�D�I�Ȑl�X�ł���v�Ƙb���܂���*8�B

�@���̂悤�Ȗ����������邽�߂ɂ́A��ʂ̂悤�Ȕ��I�ȍs���͊Ԉ���������ł���ƁA�������{�͎������ɑ��Đ�������ӔC������܂��B�܂��A�����̒m���l�́A�ߋ��̏o�����������̉��߂Ƃ���g�����������A���̉����Ɍ����đO�����Ɏ��g��ł����ӔC������Ǝv���܂��B

�@�����W��ŊJ���邽�߁A�o�ρA�����A�����ȂǗl�X�ȕ���̑����̃G�L�X�p�[�g�������ƌ𗬂��ׂ��ł���Ƃ����w�E�́A�܂��ɑ쌩�ł��B���݂��ɑ���̎����[���������A�v���̎��ʂ��čL��������ʂɏ�`����Ă����A�������ǂ������ɉ������Ă�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/072100037/�@

![���[����������A�M���V�����ō��ӂȂ� 22���ɋً}��]��k��](http://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/f/f/600w/img_ff394c40c954873eb0439ad32052d871116518.jpg)

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B