�y�����������́z�@���E���d�̈��S�_�b�w�e�@�h�`�d�`�����������̍ŏI��

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2015061202000214.html

2015�N6��12���@�����V��

�h�`�d�`���܂Ƃ߂������d�͕�����ꌴ�����̂̍ŏI���B�Q�R�V�y�[�W����Ȃ�

�@�����d�͕�����ꌴ�����ׂ̂Ă������ی��q�͋@�ցi�h�`�d�`�j�̍ŏI�����A���\���ꂽ�B�������d���u���{�̌����͈��S�v�Ǝv�����݁A���x�����S��̋����𔗂���@��������ɂ�������炸�A�ӂ��Ă����Ƌ����ᔻ���Ă���B�h�`�d�`�̎w�E���Љ�A�ĉғ��ւ̓��������߂���{���{��d�͉�Ђ̑Ή��͏\���Ȃ̂��������B�@�i�R�썄�j�j

����聄���ꂽ�u�d�������v

�@�����u��{�I�Ȏv�����݁v�Ƃ����\���ŁA�J��Ԃ��ᔻ���Ă���̂́A���{���ׂ��Ă��������̈��S�_�b���B

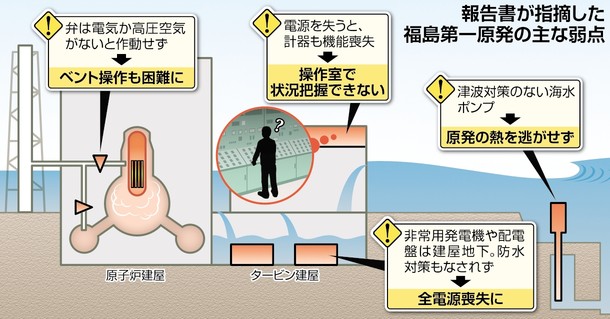

�@�Ȃ��u���S�v�Ȃ͂��̕�����ꂪ���낭���d�厖�̂��N�����Ă��܂����̂��B���́A���d�̎��̑�́u���Ԃ�𗬓d���͉��邾�낤�v��O��Ƃ��Ă���A�@���ق̑���ȂǂɕK�v�Ȓ����d���⍂����C�͂��ł��m�ۂł���ƍl���Ă����Ǝw�E�����B

�@���̎w�E�ʂ�A�Ôg�����������P���ƁA�^�[�r�������̒n���ɂ��������p�f�B�[�[�����d�@�̂ق��A�e�@��ɓd�͂���������z�d�Ղ����v�B�ʏ펞�Ȃ�A���쎺�̃{�^�����삾���Ŋe���̕ق��쓮���A���q�F�̉^�]���[�h���p�n���̐�ւ����ł��邪�A�S���ł��Ȃ��Ȃ����B�����∳�͂Ȃnj��q�F�̏��c���ł��Ȃ��Ȃ����B

�@�F�S���n�Z�i�����g�_�E���j���n�߁A�����ɂȂ����i�[�e�����邽�߂ɂ́A�K�ȃ^�C�~���O�Ńx���g�i�r�C�j�����A��p���𒍓�����K�v�����邪�A�x���g�z�ǂɕt����ꂽ�ق͓d���قƋ�C�فB�d���������A�ǂ�����������͔̂��ɍ�������B

�@�^�]���~���Ă��A�F���̊j�R���͖c��ȔM��������B�C�����ʂ̊C������荞�݁A�F���̐����C�𐅂ɖ߂��A�M�͊C�ɖ߂��K�v�����邪�A�C���|���v�͌�݂ɂقڂނ��o���̏�ԂŐݒu����A�Ôg�ɂ���Ĕj�ꂽ�B

���z�聄�n�k�A�Ôg�ȂNj��P����

�@���̔��������A���{�����d������n�k���Ôg�����P���邱�Ƃ́u�z��O�v�ƌJ��Ԃ����B�������A���͂�������\���z��ł����ƌ��_�Â����B

�@�������P���@�̌������o�鏭���O�A�����m�́u�̃����O�v�ƌĂ�����ł́A�}�O�j�`���[�h�i�l�j�X�N���X�̋���n�k���N�����B���Z�Z�N�̃`���n�k�i�l�X�E�T�j�A�Z�l�N�̃A���X�J�n�k�i�l�X�E�Q�j���B�����A���{�̋߂��ŁA����n�k���N���邩������Ȃ��Ƃ������ʔF���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�@��Z�Z�Z�N��ɓ���A���d�͕��������łl�W�E�R�̒n�k���N����Ζ�\�܃��[�g���̒Ôg�����������P����������Ȃ��Ƃ̎��Z�����Ă������A���d�͑����炸�A�o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�i�p�~�j���v���ɑΉ�����悤���߂Ȃ������B

�@�������̏d�厖�̂́A���p���d�@��z�d�Ղ̐��v�ɂ��S�d���r�����傫�Ȉ������ƂȂ������A���͐��v��𔗂鋳�P���Ⴊ���Ȃ��Ƃ��l�����Ǝw�E�����B

�@���P�̂������܂ł������d�̌����ŋN�����B���N�ɂ͕������P���@�ŊC���z�ǂɋT�����A������\�g�����̊C�����R��A���p���d�@�Ȃǂ����ɒЂ������B�Z���N�̐V�������z���n�k�ł́A�n���̏��Δz�ǂ��j�����A���芠�H�����P���@�̌��q�F�����n���ɐ������ꍞ�B

�@���N�ɂ͗��ɂ��͐쑝���Ńt�����X�̃��u���C�G�������Z���A�Z�l�N�̃X�}�g�����n�k�ł́A�C���h�암�̃}�h���X������Ôg���P���A�C���|���v�𐅖v�������B

�@�ǂ̏o�������A�����̏d�v�{�݂ł��錚����C���|���v��Ôg������}�����Ƃ̋��P�ƂȂ�͂��������B�������A�ۈ��@��d�͉�Ђ͕�����J�������̂́A���{�I�ȑ���u���悤�Ƃ��Ȃ������B

�����ۊ���[���x�S�A�T�@�����u����

�@�܂����́A���{�̎��̑h�`�d�`��ɒB���Ă��Ȃ��������Ƃ����ɂ��Ă���B

�@�h�`�d�`�́A�ʏ�^�]���̌̏��h�����x������A�d�厖�̂��N���ĕ��ː������̑�ʕ��o���������Ȃ����x���܂Ŏ��̂̐[���x���ܒi�K�ɕ����A�e�i�K�ʼn��Ƃ��H���~�߂�������u����悤���߂Ă���B

�@�������A�u���S�_�b�v�ɂƂ��ꂽ���{�́A�v���̎��̂��Ӗ����郌�x���R�܂ł̑�łƂǂ܂��Ă����B�S�d���r����F�S�n�Z�Ȃljߍ����̂��Ӗ����郌�x���S��A�Z������ː����������邽�߁A�����郌�x���T�̎��̂́A������Ɗ�̒��Ɉʒu�Â����Ȃ������B

�@���́A���{�ł͌o�ώY�ƏȂ⎑���G�l���M�[���A�ۈ��@�A���q�͈��S�ψ���i�p�~�j�A�����Ȋw�ȂȂǂ������Ɋ֗^���A�ӔC�̏��݂������܂��������Ƃ��w�E�����B

�����ۑ�u������@���܂�ĉғ�

�@���̐��X�̎w�E�ɏƂ炵�A�����ĉғ��ւ̓��������܂���{�̌���͂ǂ����낤���B

�@������ꎖ�̂̔��Ȃ��A�����𐄐i����o�Y�Ȃ���Ɨ������`�̌��q�͋K���ψ���ݗ����ꂽ�B�K���ς́A�����̐V�����K����𐧒�B�d�͉�Ђɑz�肷��n�k���A�Ôg�̌������̂ق��A�h����̋����A�C���|���v�̖h��A�����̖h�������A��ւ��܂ߒ�����i��d���̊m�ۂȂǂ��ĉғ��̏����Ƃ��Ă���B

�@�h�`�d�`��ł������x���S�̑i��ł����̂͊m���B�����A�V���ȁu���S�_�b�v�����܂���錜�O������B

�@�Ⴆ��B�d�͐���i�����j�����i���������j�̐R���ł́A�������ӂ̈��ǁi������j�J���f���Ȃǂ̋��啬���X�N�ɏ\��������ׂ��Ȃ̂ɁA�u�^�]���Ԓ��̋��啬�͂Ȃ����낤�v�Ƃ��A�j�R���ً̋}���o��͋�̓I�ɐ��荞�܂Ȃ��܂ܐV��Ɂu�K���v�Ɣ��f�����B���x���T�ŋ��߂�����v��Ɋւ��Ă��A�K���ς͎�������R�����Ȃ��B

�@�K���ς́u��ɓK�����Ă���A���͈̂�背�x���Ŏ��܂�B�O���̎x�����Ȃ��Ă��A�������̗v���Ǝ��ނ����ň�T�Ԃ͎�������������v�Ƌ�������B

�@�����������ł͎l����̌����������ɓ��������Ŏ��̂��N�����A���鍆�@�̎�����Ƃ����Ă�����ƈ����ʂ̍��@�̏����ɂ��ޔ����鎖�Ԃ����x���N���Ă���B���䌧�̂悤�ɕ����̌������W�����n����ꍇ�́A�ʂ̌�������̕��˔\�����ɂ��A��ƒ��f�𔗂���\��������B

�@�����������O�ɑ��A�K���ς́u������A����Ȏ��Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ��v���J��Ԃ�����ŁA��̓I�ɐ������悤�Ƃ��Ȃ��B

�@�����w�E�����W�@�ւ̐ӔC�̂����܂������c��B���{�́u�K���ς����S�����m�F���������͊��p����v�Ƃ������ŁA�K���ς́u�V��Ɋ�Â��R���͂��邪�A�ĉғ��ɂ͊֗^���Ȃ��B�w���S�x�Ƃ�����Ȃ��v�Ƃ��Ă���B

�@���̂��N�����ꍇ�A�����ӔC�͓d�͉�ЂȂ̂��A���{�������̂��̋c�_���n�܂�������B�����z�͒��~�P�ʂɂȂ邪�A�����͂قƂ�ǂł��Ă��Ȃ��B

��������N��Q���u����������v�Ƃ������c

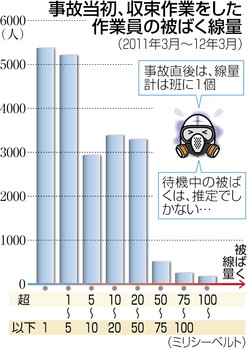

�@�d�厖�̂ւ̔������s�\�����������ƂŁA�������Ɏc������ƈ������́A�������ː��ʂ̒��A�܂Ƃ��ȐH�����Ȃ��܂�����Ƃɓ����邵���Ȃ������B���́u���{�͖@����w�j�ŋً}��Ƃ������ƈ��̕��ː��h��[�u�Ɍ��y���Ă������A�ڍׂȎ�茈�߂��s�����Ă����v�Ǝw�E�����B

�@��ƈ���l�Ɉ�̌l���ʌv���������Ȃ��ƁA���m�Ȕ���Ǘ��͂ł��Ȃ����A���̔������甼���قǂ̊Ԃ́A��ƃO���[�v�Ɉ�̐��ʌv�����Ȃ���Ԃ��������B��ƈ������͌��n���{��������Ɛk�d�v���ʼn�����H�����������A�����ł����ʂ͍��������B

�@��ƈ��̔�����ʂ́A�����O���[�v�̐l�͓����Ɖ��肵�A�Ɛk�d�v���ł̐��ʂ͎����ł͂Ȃ��A�����̃��j�^�����O�f�[�^�Ƒ؍ݎ��Ԃ��|���Z���Đ��肵�Ă����ƋL����Ă���B

�@��Z�Z�~���V�[�x���g���̔����������ƈ��͕S�l�\���l���邪�A���́u�����_�ł́A���̏W�c�Ɍ��N�ւ̉e���͊ώ@����Ă��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B

�@�����A���ː���w�����������̖��ΐ^���i�܂��Ɓj�����́A�{���̎�ނɁu��Z�Z�~���V�[�x���g�����̔���̌��N�e���́A�Ȋw�I�ɂ͂����肵���f�[�^���Ȃ��A�悭�������Ă��Ȃ��B���N�ɉe��������q�͑����A���ː��̉e�������𒊏o����͓̂���v�Ƙb���Ă���B

�@���́A���������̔���ɂ�錒�N�e���╜���ɂ��Ă��G��Ă���B

�@���A���ː��e���Ȋw�ψ���␢�E�ی��@�ցA�������̒������ʂ����p���A�u�q�ǂ��̍b��B����������Ƃ͍l���ɂ����v�Ƃ��A��l���e�����o�邱�Ƃ͍l���ɂ����Ƃ��Ă���B

�@���������h�����߁A���{�ł͐H�i��������̊���������ݒ肳��Ă��邪�A���͍��ۓI�Ȋ�ɔ�ׂāu�ێ�I�v���Ɣᔻ�I�ɏ����Ă���B

�@���Z���̋A�҂Ɍ����Ă͏�����C���t�������A�n��̎����\�Ȍo�ϊ��������邩���l������K�v������Ǝw�E�B����ґw�͖߂��Ă��Ă��A�Ⴂ����͔��𑱂���\�����������Ƃɂ����y���Ă���B

�@��������ɂ�錒�N�e����Ⴍ�݂Ă��邱�Ƃɂ��āA�����Ŕ���ጸ�̌����𑱂��Ă�����茤���҂́u������w���ꂭ�炢�̐��l�Ȃ�A�Ȋw�I�ɂ͖��Ȃ��x�ƌ����Ă��A������ˑR�A�������̂̔�Q�Ɋ������܂ꂽ�Z���ɂƂ��Ă͗e�Ղɔ[���ł��邱�Ƃł͂Ȃ��v�Ƙb�����B�@�i�ЎR�Ďq�j

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B