�����Ɩ��É��E�������� 500 km �Ō��ԁu���j�A�����V�����v�v�悪 JR ���C�ɂ���ĉ����i�߂��Ă���1�B�S���Ƃ����C���C�@�֎Ԃ̎��ォ��C�S�ւ��o�͂ʼn�]�����C���C��R�ɍR���ė͋������s������̂Ƃ����C���[�W�����邪�CJR ���j�A�͂���Ƃ͈قȂ�C�y���ԗ����ӂ��ƕ��サ�C���C��R���Ȃ����d���Ōy���Ɏ�������X�}�[�g�ȏ�蕨�Ƃ����C���[�W���U��܂���Ă���B�������C����� JR ���j�A�̐^���ł͂Ȃ��B

�m���ɔ����I�ɂ킽���ĔS�苭���J�����������Ă��� JR ���j�A�́C�܂��ɋZ�p�̐����W�߂����̂ł���B�������C�X�̋Z�p�������ɑf���炵�����̂ł����Ă��C�V�X�e���S�̂Ƃ��ċ̂悢�Z�p�ɂȂ邩�ǂ����͕ʖ��ł���B�����ł����u�̂悢�Z�p�v�Ƃ́C�s��Ɏ�����C�����̌o�����ӂ܂��ĉ��ǂ���C�Љ�ɒ蒅���Ă䂭�Z�p�ł���B���C����S���Z�p�͂܂��s��Ɏ�����Ă��Ȃ����n�ȋZ�p�ł���B���j�A�����V�����v��́C���{�̑哮�������̖��n�ȋZ�p�ɂ����Ȃ�ς˂悤�Ƃ�����̂ł���C����߂ăn�C���X�N�Ȍv��ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B���Ǝ҂ɂƂ��ă��X�N�������Ƃ��������łȂ��C�Љ�I�ȃ��X�N�������̂ł���2, 3�B

���̃��X�N�̒��ł��C�d�͏���̖��� JR ���j�A�̑��݈Ӌ`�ɂ��ւ����̂ł���BJR ���C�̍L���Ȃǂł͂قƂ�ǐG����Ă��Ȃ����C���Ƃ̘_����ǂ݉����Ă����ƁC���̖��̎����������Ă���B�S���Z�p�҂̊Ԃł͓�������C�������ɔ������͂̑��傪���O����Ă����B����40 �N�O�C���ɐV�����̗�Ԃ����� 500 km �Ő��g���l���𑖍s������ɂ́C�����̐V�����ԗ��� 10 �{�ȏ�̓��́i���d�́j���K�v�ɂȂ�Ƃ̎��Z��������4�BJR ���j�A�́C��Ԃ��g���l�����V�����Ƃ͋K�i��ς��邱�Ƃœd�͂�}�����Ă��邪�C����ł��V������ 4�`5 �{�̓d�͂�Q��邱�Ƃ͔������Ȃ��B����͎Љ�̃O���[�����C���Ȃ킿�ȃG�l���M�[���Ƃ��������̐��E�I�Ȓ����ɋt�s������̂ł���B�i��\���É��ԊJ�Ɨ\���2027 �N���ɂ̓G�l���M�[��肪����ɐ[�������CJR ���j�A�͂��͂�Љ�ɂƂ��Ď�����Ȃ��Z�p�ƂȂ��Ă��郊�X�N���炠��B

�\�z���甼���I�F���C����̖��ƌ���

1964 �N�ɓ��C���V�������J�Ƃ��Ĉȗ��C���̔����I�͍����S�������E���ŘH���������C�Z�p�Ƃ��Ē蒅���Ă�������ł���B���̊ԁC��x�̐Ζ���@�C�n�����g�����C�������̂Ȃǂ��o�āC�G�l���M�[��肪����ɐ[���ɂȂ钆�ŁC�S���̏ȃG�l���M�[���ɑ���]���͂܂��܂����܂��Ă���B�������ƏȃG�l���M�[�𗼗�������Z�p�J���ɂ��C�����S���Z�p�͎Љ�̊��҂ɉ����C�Љ�Ɏ�����Ă����Ƃ�����B

����C���C���㎮�S���̊J�����{�i�I�Ɏn�܂����̂��قڔ����I�O�ł���5�B�J���̒��S�ƂȂ����̂̓h�C�c�Ɠ��{�ł������B���C���㎮�S���ɂ����܂��܂ȕ���������C�H�w�I�ɍœK�ȕ�����I�肵���h�C�c�́u�g�����X���s�b�h�v�Ɠ��{�́uHSST�v�� 1990 �N��܂łɂقڎ��^�p�\�Ȑ����ɒB�������C���{�̋����S���� JR �������p���ŊJ�����Ă����Ǝ������́uJR ���j�A�v�́C���̃V�X�e���̕��G���䂦�ɊJ���͍�����ɂ߁C�����I�Ƃ����������ԂƑ��z�̌����J�������𓊂��āC�悤�₭���p���̎�O�̐����ɂ��ǂ蒅�����Ƃ���ł���B

JR ���j�A�́u�U�������C����E�n��ꎟ���j�A�������[�^�v�Ƃ��������ŁC���̓����́C�ԗ��ɋɂ߂ċ��͂Ȓ��d�����𓋍ڂ��Ă��邱�ƁC���������s���ɂ̂ݓd���U���͂ɂ���Ď��C���サ�C150 km/h ���x�܂ł͎ԗ֎x�����K�v�Ȃ��ƁC���ǃK�C�h�E�F�C���𑖍s���邱�Ƃł���B�g�����X���s�b�h�� HSST ���C��d�����݂̂�p���Ă��邱�ƁC��~�����܂߂ď�Ɏ��͂ŕ��サ�Ă��邱�ƁC���m���[�������ł���̂Ƃ͑ΏƓI�ł���BJR ���j�A�͑��̎��C����V�X�e���Ƃ̈Ⴂ���������āu���d�����j�A�v�Ƃ��Ă�邪�C���d���ő���킯�ł͂Ȃ��̂Ō���������\���ł���B��Ԃ̋쓮�͂͒n��R�C���i��d���j���狟�������̂ł����āC�u���d�����������d�͂����Ȃ��v�ȂǂƂ����̂͂܂������̌��ł����B�g�����X���s�b�h�� HSST �͋Z�p�I�ɂ͊��������ɂ�������炸�C���R�X�g�Ƃ����ǂ�ł��j�邱�Ƃ��ł����C���y���Ȃ��܂܌��݂Ɏ����Ă���B�킸���ɍ̗p���ꂽ��́C��C�ŐV��`�ɍ��킹�Č��݂��ꂽ�g�����X���s�b�h�u��C������ԁv�i2003 �N�J�ƁC���� 30 km�C���� 430 km�j��C���m�����̂��߂Ɍ��݂��ꂽ���É���HSST�u���j���v�i2005 �N �J �ƁC�� �� 9 km�C�� �� 100 km�j�� �ǁC�� �R �X �g�����e��������ȏꍇ�ŁC�������Z�����Ɍ����Ă���B��������Ɨ��̎Z���ƂƂ��Đ������Ă���Ƃ͂����Ȃ��B

���̂悤�ȏɂ����āC���� 500 km �̒��������s��ڎw�� JR ���j�A�́C���C����Z�p�ɂƂ��Ă̍Ō�̖]�݂ł���C�傫�ȓq���Ȃ̂�������Ȃ��B�������C�H�w�I�ɗ����ȕ����ŊJ������s�����g�����X���s�b�h�� HSST �ł��畁�y���Ă��Ȃ��̂ɁC��蕡�G�ō��R�X�g�ȋZ�p�ł���JR ���j�A�����y�ł��邩�ǂ����͂������ɋ^��ł���3�B

����͕ς�����B���C���㎮�S���̊J�����n�܂��� 1960 �N��ɂ́u�G�l���M�[���v�Ƃ������̂͑��݂����C�d�͏���̂��Ƃ͂��܂�l�����Ă��Ȃ������B�����̏͂܂������قȂ��Ă���C���ׂĂ̗A���@�ւ̏ȃG�l�������߂��Ă���B�ʐM���̔��B�ɂ���ĉ�������Ă��Ă��������L�ł���悤�ɂȂ�C�ړ������Ԃ̒��ł��d�����ł���悤�ɂȂ������C�X�s�[�h�����ɉ��l�����߂�����͉ߋ��̂��̂ƂȂ����B

JR ���C�̓��j�A�̃G�l���M�[����Ɋւ��āC�q��@�Ɣ�r���ėD�ʐ�����������1�B�������C�܂������قȂ鐫�i�̂��̂��r����͓̂K�łȂ��B���� 500 km �͐V�����̎����ō����x430km/h ��菭�����������ŁC�W�F�b�g�@�̎���900 km �ɔ�ׂ�Ζ��ł����Ȃ��B�{���ɋ}���l�͍q��@�𗘗p����ł��낤�B�����V�����̎��v�\���ł��q��@����̓]���͂킸�� 5�� �ɂ������C�S�̂� 6 ���͓��C���V�����Ȃǂ���̓]���Ɨ\������Ă���6�B���������āC���j�A�͂����܂œS���̈�`�ԂƂ��ăG�l���M�[�����_����ׂ��ł���B

JR ���j�A�̃G�l���M�[����

��ʂɏ���G�l���M�[�̕��͂�����ꍇ�C�����ł����S�I�ȃG�l���M�[����ł��邩������߂ĕ]�����邱�ƂɂȂ�B�S���̏ꍇ�C��������o�⎞�ɂ��傫�ȃp���[��K�v�Ƃ��邪�C�����������S���ł͋�C��R�ɍR���Ē葬�ő��s���邽�߂̃G�l���M�[���傫���B�ȉ��ŐV������ JR ���j�A�̏���G�l���M�[���r���邪�C��r����ΏۂƏ����m�ɂ��Ă����B

�Ȃ��C���s�̓��C���V�����ƒ����V�������r����ꍇ�́C���[�g�̈Ⴂ���l���ɓ����ׂ���������Ȃ��B���C���V�����̕i��\���É��� 335km �������V�����ł� 286 km �ɒZ�k�����̂ŁC�G�l���M�[�I�ɂ͓��ɂȂ�B�������Ȃ���C�����V�����͎R�x�n�т�ʂ邽�߁C���Ȃ�̋}���z������7�C���z��R�ɂ��G�l���M�[���Ƃ����f�����b�g������B���ǁC���̓�̌��ʂ͂قڑ��E���Ă��܂����낤�B���������āC����̎��Z�ł͋����̈Ⴂ�͍l�����Ȃ��B

��ԑ��s���̏���d�̗͂v�����C3 ��ނ̑��s��R�i�@�B��R�C��C��R�C���C�R�́j�Ƒ����̎l�ɕ����đ�܂��ɕ]�����C�ώZ�������ʂ��������̂��} 1 �ł���B�V�����͖� 11 MW�i���K���b�g�j�̓d�͂�K�v�Ƃ���B���ۂɂ͑��s�����ɂ���ăg���l����R�C���z��R�C�Ȑ���R�Ȃǂ������̂ŁC�� �� �� �� �� �d �� �� �K �v �� �� ��B�� ���C�V �� ��N700 �n 16 ���Ґ��́C��i�o�� 305 kW �̃��[�^�� 56 �L���C��ԑS�̂� 17 MW �̓��͂��o�����Ƃ��ł���8�B����CJR ���j�A�̏���d�͎͂��� 500 km �� 49 MW �Ɨ\������C�V�����̖�4.5 �{�̓d�͂��K�v�ł���B�������C�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁC����͂����܂ň��̑O��̂��Ƃł̐���ł���C���ۂɂ͂�����傫���Ȃ邩������Ȃ����C�������Ȃ邩������Ȃ��B�Ȃ��C���y��ʏȂ̒����V�������ψ���ł̎����ɂ����āC1 ��Ԃ����� 35 MW �̏���d�͂�z�肵�Ă���Ƃ̋L�q������9���C���̍����͎�����Ă��Ȃ��B�����炭����͂��Ȃ菭�Ȃ߂Ɍ��ς������u���Ғl�v�ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

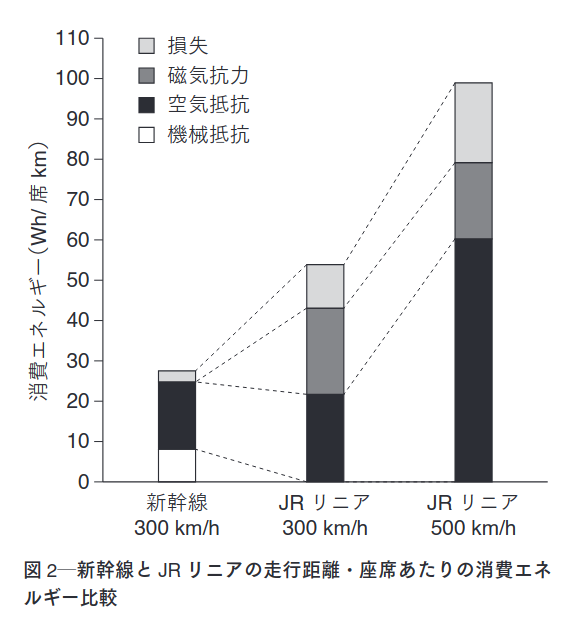

�����v�Z���ʂ𑖍s���� 1 km ������C1 ���Ȃ�����̏���G�l���M�[�i�d�͗ʁj�Ɋ��Z���ĕ\���������̂��} 2 �ł���B1 ���Ȃ�����Ƃ����̂́C��� 1 �l������ƌ����Ă��悢�B���j�A�͒�����V������菭�Ȃ����߁C�G�l���M�[�����������Ȃ�B���l�Ƃ��ẮC�V������ 28 Wh/��km�C���j�A�͓������� 300 km �ł��V�����̖� 2 �{��54 Wh/�� km�C����Ɏ��� 500 km �ł͖� 3.5 �{�� 99 Wh/�� km �ł���B�Ȃ��CJR ���j�A�ɂ��āu500 km/h �ł̖ڕW�� 80 Wh/�� km�v�Ƃ����L�q������10�B

�����v�Z���ʂ𑖍s���� 1 km ������C1 ���Ȃ�����̏���G�l���M�[�i�d�͗ʁj�Ɋ��Z���ĕ\���������̂��} 2 �ł���B1 ���Ȃ�����Ƃ����̂́C��� 1 �l������ƌ����Ă��悢�B���j�A�͒�����V������菭�Ȃ����߁C�G�l���M�[�����������Ȃ�B���l�Ƃ��ẮC�V������ 28 Wh/��km�C���j�A�͓������� 300 km �ł��V�����̖� 2 �{��54 Wh/�� km�C����Ɏ��� 500 km �ł͖� 3.5 �{�� 99 Wh/�� km �ł���B�Ȃ��CJR ���j�A�ɂ��āu500 km/h �ł̖ڕW�� 80 Wh/�� km�v�Ƃ����L�q������10�B

���s��R�̗v��

����̎��Z�́C���낢��Ș_���̗��_�v�Z��������ʂȂǂ��Q�l�ɁC�ł��邾���P������������̉��Ō��ς��������̂ł���B�܂��C���s��R�̕]������\ 3 �Ɏ����B�@�B��R�Ƌ�C��R�� 1��������C���C�R�͂� 1 ��Ԃ�����Ŏ����Ă���i���j�A�͎ԗ��������Ɨ�Ԑ�[�ɑ�Ԃ�����j�B����d�͂͂��̍R�͂ɑ��x���|���ĎZ�o����B�e�R�͂̌v�Z�����͕⒍�Ő������邪�C��{�I�ȍl�����͎��̂Ƃ���ł���B

�@�@�B��R

�@�B��R�͎�Ɏԗւƃ��[���Ԃ̓]���薀�C��R�⎲�̑��e���̖��C��R�ɂ����̂ł���C���̓G�l���M�[�͖��C�M�Ƃ��Ď�����B���̒�R�͂̑傫���͗�Ԏ��ʂɔ�Ⴕ�C���x�̈ꎟ���ŕ\�����B�V�����̊e�ԗ��^�C�v�ɂ��Čo�������^�����Ă���C�����ł͂���ɏ]���Ă���11�i�⒍ 1�j�B

JR ���j�A�́C���C���シ����̋@�B��R���Ȃ��Ȃ�킯�����C150 km/h �ȉ��ł͏\���ȕ���͂������Ȃ����߁C�ԗ������ƍ��E�̎x���ԗւ��o���ăK�C�h�E�F�C���𑖍s����B����͌y�ʂȃS���^�C���ŃR���N���[�g�H�ʂ𑖍s������̂ŁC���[����̓S���ԗւ������C�W�������Ȃ�傫���C�ԗ����ʂ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��l�����Ă��C�ԗ֑��s���̖��C��R�͐V�������傫���Ɛ��@�����B

�A��C��R

��C��R�i���͒�R�j�͑��x�� 2 ��ɔ�Ⴗ��B�V�����ɂ��Ă͋@�B��R�Ɠ��l�C�o�����ɂ���ė^�����Ă���11�BJR ���j�A�͗�Ԓf�ʐς����������邱�ƂŐV��������C��R�����炵�Ă�����̂́C�g���l���ł͖������Ԃ���C��R�����傷�邽�߁C�����ł͐V�����̖������ԂƓ����Ƃ��������u���Ă����i�⒍ 2�j�B��C��R�ɂ�����d�͂́C����ɑ��x���|����̂ŁC���x�� 3 ��ɔ�Ⴕ�đ��傷��B�܂�C���x�� 2 �{�ɂ���ɂ� 8 �{�̓d�͂��K�v�ƂȂ�B���� 300 km ������ 500 km �ɏグ��ɂ� ��4.63 �{�̓d�͂��K�v�ƂȂ�C30 MW �ɂ��B����i�} 1�j�B���ꂪ JR ���j�A�̏���d�͂̑啔���ł���B���C����ł��낤�����̋Z�p�ł��낤���C�n��Ŏ��� 500 km �ő���ɂ͂��̂悤�ȑ傫�ȃp���[��K�v�Ƃ���̂ł���B����������ɂ͐^��`���[�u�̒��𑖂点�邵���Ȃ��B

��4.63 �{�̓d�͂��K�v�ƂȂ�C30 MW �ɂ��B����i�} 1�j�B���ꂪ JR ���j�A�̏���d�͂̑啔���ł���B���C����ł��낤�����̋Z�p�ł��낤���C�n��Ŏ��� 500 km �ő���ɂ͂��̂悤�ȑ傫�ȃp���[��K�v�Ƃ���̂ł���B����������ɂ͐^��`���[�u�̒��𑖂点�邵���Ȃ��B

�B���C�R��

�B���C�R��

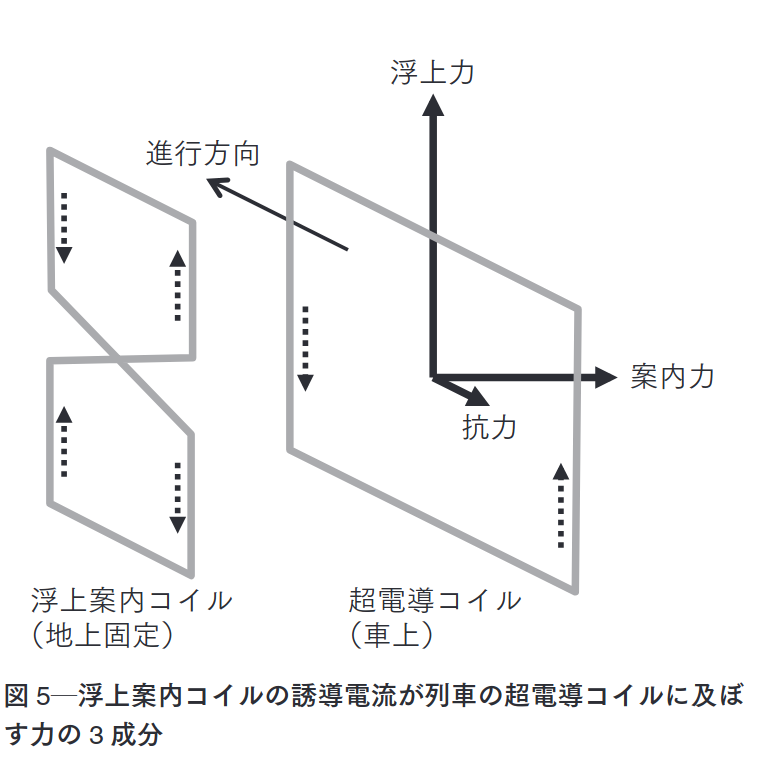

���C�����Ԃł́C���シ�邱�Ƃɂ��@�B��R���Ȃ��Ȃ������̂́C�ʂ̒�R�͂���������B���ꂪ���C�R�͂ł���B����͓d���͂��g���ė�Ԃ𑖍s���������������Ȃ����̂ł���C���̌����͑傫�������ē�����i�⒍ 3�j�B��͕���R�C���̕���d���ɔ������C�R�͂ŁC��ԑ��x�ɔ���Ⴗ��5�B���̏ꍇ�C���̓G�l���M�[�͕���R�C���̃��[�v�d���̃W���[���M�Ƃ��Ď�����B����́C����Ύ��C���コ���邽�߂ɐ������G�l���M�[�����ł���B�V�����ł͗�Ԃ��ʉ߂���Ɩ��C�M�Ń��[�����M���Ȃ邪�CJR ���j�A�ł͗�Ԃ��ʉ߂���ƕ���R�C�����M���Ȃ�̂ł���B���̈Ӗ��ŁC�u���C�����Ԃ͖��C��R���Ȃ����瑬�������v�Ƃ����̂́C�c�O�Ȃ��猶�z�ɉ߂��Ȃ������B���C�R�͂̂�����̌����́C�n��R�C���̓��̓��₻�̑��̍\�������Ŕ�������Q�d���ɂ��W���[�������ł���20, 21�B����͒��d���R�C������̋������߂��قǑ傫���C��ԑ��x�ɔ�Ⴗ��B���̊�^�͏������Ă��C�����̊�^�����Z����C�傫�ȍR�͂ƂȂ�B�\ 3 �ɂ͂��̗��҂����킹���]�������������B16 ���Ґ���ԁi��Ԑ� 17�j�ɂ����鎥�C�R�͂� 500km/h �� 68 kN �ƂȂ�BJR ���j�A�̎��C�R�͂����̂悤�ɑ傫���̂́C����߂ċ��͂Ȓ��d�������g���Ă��邩��ł���B�u���d��������ȃG�l���M�[�v�Ƃ����̂Ƃ͂܂������t�̘b�ɂȂ��Ă���B

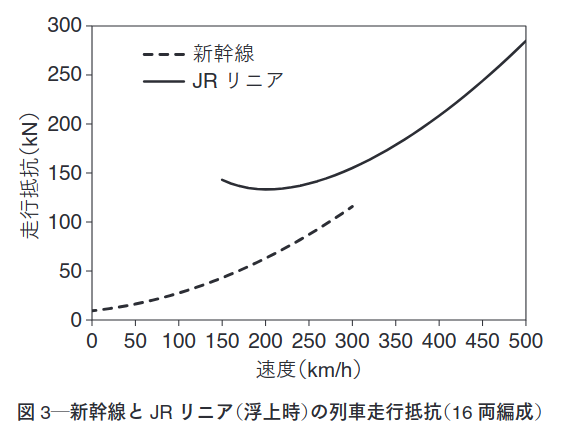

�} 3 �͋@�B��R�C��C��R�C���C�R�͂����킹�����s��R�����x�ɂ���Ăǂ��ς�邩�� 16���Ґ��̐V�����ƃ��j�A�i���㎞�j�Ŕ�r�������̂ł���B�����ׂ����ƂɁC���㑖�s���郊�j�A�̂ق����V������葖�s��R�͑傫���B����́C�@�B��R���Ȃ��Ȃ����ɂ�������炸�C��������鎥�C�R�͂�����������߂ł���B�} 1 �Ɛ} 2�ɂ����āC���� 300 km �Ń��j�A���V�������G�l���M�[������闝�R�͂����ɂ���B���ǁC�^�C�����s����ᑬ����܂߂āCJR ���j�A�͑S���x�̈�ŐV������葖�s��R���傫���C���G�l���M�[�������̂ł���B���ꂪ JR ���j�A�̉B�ꂽ�^���ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�G�l���M�[�������傫�����R

�ȏオ��Ԃ𑖍s������̂ɕK�v�ȓ��͂ł��邪�C�d�C���[�^�ɂ͕K���G�l���M�[����������B���ݎg���Ă��鍂�������[�^�͔����̐����H�Ƒg�ݍ��킹�Đv����Ă���C���[�^�����ɂ͉�H�����������čl����K�v������8�B�V�����̃��[�^�� 3 ���U�����[�^�ł���C�����ł̑����C�S�S�ł̑����C��]���ł̑����C�C���o�[�^��H�ɂ����鑹���Ȃǂ̍��v�����͈�ʂ� 10���i�܂���� 90���j���x�ł���̂ŁC�����ł� 10�� �Ɖ��肷��B

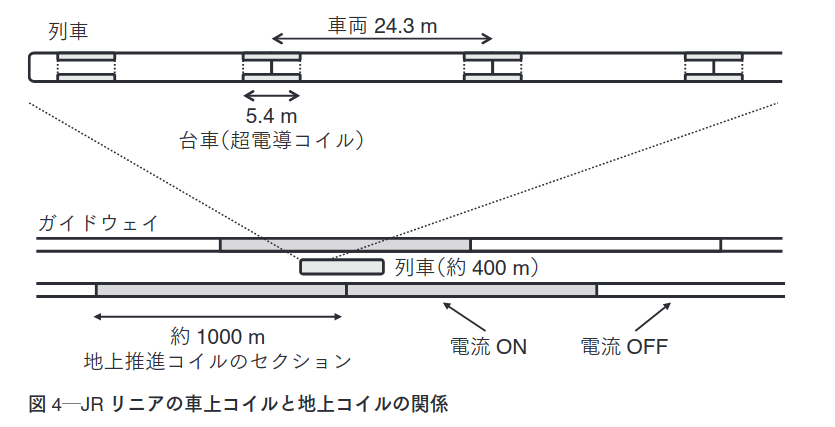

����C���j�A���[�^�͈�ʂɉ�]���[�^�������������B���̗��R�́C�\�����J���I�ŁC�n��R�C���Ǝԏ�R�C���̊Ԃ̃M���b�v���傫���C�͂̔����Ɏg���Ȃ���������������ł���B����ɁCJR ���j�A�̗̍p���Ă���n��ꎟ�R�C�����i�����ł́C�d���𗬂��Z�N�V�������Ԃ̐i�s�ɔ����Đ�ւ��Ă䂭���C�} 4 �̂悤�ɁC������ 3�Z�N�V�����ɒʓd����K�v������C���� 1 �Z�N�V�����̒����͗�Ԓ��� 2 �{��蒷���Ȃ���Ȃ�Ȃ�5, 24�B��Ԓ� 400 m �ɑ��ăZ�N�V�������� 1000 m ���x�Ƃ���ƁC3 �Z�N�V�����ɂ͖�3400 �̐��i�R�C��������C���̂�����Ԃ̒��d�����ɑΌ����ė͂����Ă���̂͊e�u�Ԃ� 200 ���x�ɂ����Ȃ��B�܂�C94�� �̃R�C���͖��ʂɎ�������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁C���i�R�C���̒�R���������ł� 10�`15�����x�͔������Ȃ�18�B���j�A���[�^�̃C���o�[�^�����H�܂Ŋ܂߂������̍��v�������ł� 20���i���Ȃ킿���� 80���j�Ɖ��肷��B���ۂ͂���������͈�����������Ȃ����C�w�͎���ŏ����悭�Ȃ邩������Ȃ��B������ɂ��Ă��C���̑������������} 1 �̃O���t���番����悤�ɁCJR ���j�A�͕K�v���͂��傫�����߁C����������d�͂̐�Ηʂ�����ɉ����グ��̂ł���B

�R���������ɂ��������d��

�ȏ�CJR ���j�A�̏���d�͂͐V������ 4�`5 �{�ł��邱�ƁC��Ԓ�� 1 �l�������A������̂ɕK�v�ȏ���G�l���M�[�i�d�͗ʁj�͐V������ 3�`4 �{�ł��邱�Ƃ��������B���̎�ȗv���͋�C��R�ł���B�܂��C�V�����Ɠ������� 300 km �ő��s���Ă� 2 �{�̃G�l���M�[������邱�Ƃ��������B���̌����͑傫�Ȏ��C�R�͂ɂ���B�R���������ɂ����Đ��i�R�C���ɓd�͂���������C���o�[�^�̑O�i�̓d�̓R���o�[�^�i�������d������̌𗬂��ɕϊ������H�j�̏o�͗e�ʂ� 69 MW�ł���25�B���ꂪ���^�p��z�肵�����̂ł���Ƃ���C���j�A���[�^�̗͗��i��������d�͂̂����L���ɏ�����d�͂̊����j�� 0.7 ���x���Ƃ����18�C48MW ���x�̓d�͏���z�肳��Ă��邱�ƂɂȂ�C�} 1 �̎��Z���ʂƐ�������B

����܂ŎR���������Ŏ������s���s���Ă������C����d�͂Ɋւ���f�[�^�̕��͎͂�����Ă��Ȃ��B�����Ƃ��C18.4 km �Ƃ����Z����Ԃł͓d�͏���Ɋւ��ĐM���ł���f�[�^��͓̂����������Ȃ��B�ő�d�͂ŋ}�������Ă�����500 km �ő���̂͂킸�� 10 �b���x�ɂ����Ȃ��B���ԂƂ��āC�R���������̎������s�ɂ����Ă͉������̓d�͏���啔���ł���25�B�������������� 5 ���Ґ��̗�Ԃł��������߁C�����Ґ��ł̋�C��R�Ɋւ���m���͓����Ă��Ȃ��B����C42.8 km �ɉ������ꂽ�R���������ɂ����Ē��Ґ���Ԃ̑��s�������s����悤�ɂȂ�C�d�͏���̎���������ɖ��炩�ɂȂ�ł��낤�B

JR ���j�A�͎���x��

�X�s�[�h�̒Nj��ɂ͌��肪�Ȃ��Ƃ悭�����邪�C�ʂ����Ă����ł��낤���B�Z�p�Ƃ������͈̂�ʂɁC���������o�Đ��n���C��������}������̂ł���B�������H�͎��� 100 km ���x�C�����S���͎��� 200�`300 km ���x�C�q��@�͎��� 900km ���x�ŗ��������Ă���B���[�V���O�J�[����ʂɕ��y���邱�Ƃ͂Ȃ��������C���������q�@�����y���邱�Ƃ��Ȃ������B�S���̃X�s�[�h��₦���グ�����Ȃ�������Ȃ��ƍl����̂́C�P�ɐ����_�b�Ɏ�������Ă��邾���Ȃ̂ł���B�����ɔw�L�т���Z�p�͓���Z�p�ɂƂǂ܂�C���y���邱�Ƃ͂Ȃ��B

���ۖ��Ƃ��āCJR ���j�A�̎��Ԑߌ����ʂƂ����̂�����I�ł���B�i��w�Ɩ��É��w�̃^�[�~�i���͑�[�x�n���w�̂��߁C��芷���Ɏ��Ԃ������邾�낤�B����ɁCJR ���j�A�̓e���̊i�D�̕W�I�ƂȂ肤�邽�߁C�������Z�L�����e�B�`�F�b�N���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ƂȂ�ƁC3 �{�ȏ�̃G�l���M�[���g���Ă��{���̎��ԒZ�k���ʂ͂ق�̂킸���ŁC��q�ɂƂ��Ă͂ނ���s�ւ����ۗ��B���Ƃ��ƁC���� 500 km �Ƃ������x�́C1000 km �ȏ�̒������ɂ͗L����������Ȃ����C300 km �̓����\���É��Ԃł͂��܂�Ӗ����Ȃ��C�܂��āC���\ km �̓r���w�Ԃ����� 500 km �ňړ�����̂͂܂����������Ė��Ӗ��ł���B

�G�l���M�[��肪�[�������钆�C�Љ�S�̂̏ȃG�l���M�[�Ƃ����̂́C�����Ȑߖ�̓w�͂̐ςݏd�˂ł��������ł��Ȃ��B�S���ɂ����Ă��C�ԗ��C�d�C�ݔ��C�w�Ȃǂ����镔���ɂ����邳�܂��܂ȍH�v�Ɠw�͂ɂ��C�ȃG�l���M�[�����i�߂��Ă����B�Ƃ��낪�C��ʂ̃G�l���M�[��Q���JR ���j�A�̓����́C���������w�͂ɐ��������C�ȃG�l���M�[���Ƃ����S���̗D�ꂽ���͂����킹��Ƃ����Ӗ��ŁC����̗���ɋt�s������̂ł���B

���ꂾ���ł͂Ȃ��B�V�������J�ƈȗ������I�ɂ킽���ďȃG�l���M�[���\�����X�ɍ��߂Ă���ꂽ�̂́C���[���Ƃ����C���t���͕ς�炸�Ƃ��C���̏�𑖂��Ԃ̃��[�^���ǂ�ǂ�i�������Ă�������ł���B�Ƃ��낪�C���j�A���[�^�͂�������K�i�����߂Č��݂��Ă��܂��ƁC���̃V�X�e����ς��邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ƂȂ�B���[�^�Ƃ����@�B��n��̒���C���t���Ƃ��Č��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����C���㎮�S���͂��܂�ɂ��d���I�ȋ���V�X�e���ŁC��ׂ�Δ�ׂ�قǁC�_��ȕ��U�^�V�X�e���ł��錻�݂̓S���̂悳�������Č����Ă���B

�����������Ƃ���CJR ���j�A���u�̂悢�Z�p�v�Ƃ��ĕ��y���錩�ʂ��͂Ȃ��C�J�ʓ����́u���̒������v��������蕿�̓���ȋZ�p�ŏI����Ă��܂��\���������B���������C�������@�R���R���h�̂悤�ɑ厖�̂��N�����đޏ�𔗂��邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B�����Ȃ�Ό�Ɏc��̂͑傫�ȕ������ł���B������ł��x���͂Ȃ��B�����V�����v��͎��� 300 km �̍ݗ��V���������ɕύX����̂������I���ł���26�B

�⒍ 1�F�@�B��R

�@�B��R�ɂ��ẮC�ԗւƃ��[���̐ڐG�����͂킸���Ȃ̂œ]���薀�C��R�͂͏��������̂́C���ʂɔ�Ⴕ�đ��傷��B��Ԓ�R�̂����̋@�B��R�������������邱�Ƃ͓�����C��ʂɋ@�B��R F�iN�j�͑��x�Ɉˑ����Ȃ������Ƒ��x�ɔ�Ⴗ�镔�����琬��o�����ŕ\�������11�B

������ V �͗�Ԃ̑��x�ikm/h�j�CW �͗�Ԏ��ʁit�j�ł���Ca1, a2 �͗�Ԃ��ƂɈقȂ�W���ł���BW�͓��R�Ȃ���C�Ґ����ɔ�Ⴗ��B�V���� 700�n 16 ���CW��708 t �i�� �� �� �ԁj �� �� �� �āCa1��1.356 g, a2��0.013 g�i g �͏d�͉����x�j�Ƃ����l���g���Ă���11�C����ɏ]���C���� 300 km �Ŗ�38 kN�i1 �� �� �� �� 2.36 kN�j�� �� ��B�d �� �� �� �� F �ɑ��x V�im/s�j���|�������̂Ȃ̂ŁC�@�B��R�ɂ�����d�͂� 3.2 MW ���x�ƂȂ�B

�⒍ 2�F��C��R

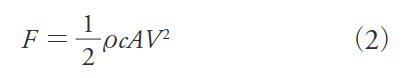

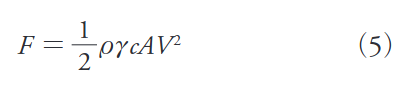

��C��R�ɂ͈��͒�R�Ə����̋�C���C�̓�̗v�������邪�C��҂͂���قǑ傫���͂Ȃ��C��Ԃ̏ꍇ�͈��͒�R���قƂ�ǂł���B��ʂɗ��̒��̂��������Ƃ���ƁC���̂�O�ɉ����̂���ƂƂ��ɁC���̂̌���ɗ����������N�����C���ʂƂ��Đi�s��W��������ɗ͂���B���ꂪ���͒�R�ł���B���͒�R F �͕��̂̑��x V�� 2 ��ɔ�Ⴕ�C�i�s�����ɐ����Ȓf�ʐ� A �ɔ�Ⴗ��B

�����ŁCt �͗��́i�����ł͋�C�j�̖��x�Cc �͈��͒�R�W���ł���CAL��cA ��L���f�ʐςƂ����B�f�ʐ� A �͒P���Ȍ`��ȊO�ɑ��Ă͕K���������m�ɒ�`�ł���킯�ł͂Ȃ��B��Ԃ̂悤�ȍג������̂̏ꍇ�C�i�s�����ɐ����Ȓf�ʐς��Ƃ��Ă��C��Ԃ̂ǂ̕����̒f�ʐς��Ƃ�悢�̂��Ƃ��������܂��������邵�C�P�Ɏԗ��f�ʐς������l����悢�킯�ł��Ȃ��B��Ԑ擪���ƌ�����̈��͍����琶����R�͂̂ق��C�ԗ��ɂ͘A�����C��ԁC�����@��C���C�p���^�O���t�ȂǁC���܂��܂ȉ��ʂ��鈳�͒�R������C��ԑS�̂ɂ������C��R�͂����̑��a�ł���B�����܂���������邽�߁CA �͒P���ɗ�Ԃ̕��ƍ����̐ςƒ�`���C���ׂĂ̌��ʂ����͌W�� c �Ɋ܂߂�ꍇ�������B�W�� c �͗�Ԓ��Ɉˑ����Ȃ������Ɨ�Ԓ��Ɉˑ����镔���ɕ�������12�B

������ n �͕Ґ��ԗ����Cc0 �͐擪���E������̈��͒�R�W���Cc1 �͎ԗ����ʕ��̈��͒�R�W���i1 ��������̕��ρj�ł���B�V�����ł͂������� c0.0.2,c1.0.1 ���x�ł���C16 ���Ґ��̂悤�Ȓ�����Ԃł� c �� 1 ���傫���Ȃ�C�����ɔ�Ⴗ�镔���̊����� 9 ���߂��ɂ��Ȃ��Ă���B�V���� 700�n�ԗ��ɂ��ẮC���x V�ikm/h�j�ɑ����C��R F�iN�j�i�������ԁj�Ƃ��Ď��̎����g����11�B

����͗L���f�ʐ� AL��18.0 m2�ɑΉ�����B��C��R�͎��� 300 km �ɑ��Ă� 78.1 kN �ł���C�P���� 1 ��������ɂ���� 4.88 kN �ł���B�ȉ��C���̎��i4�j�̋�C��R����ɍl����B���j�A�ԗ��͐V�����ɔ�ׂĒf�ʐ� A �� 2 ���ȏ㏬�����Ȃ��Ă���7�B�������C��ɏq�ׂ��悤�ɁC���ꂪ���̂܂ܗL���f�ʐ� AL �̌����ɂȂ���킯�ł͂Ȃ��B���j�A�ԗ��̒��Ґ��ł̋�C��R�̎����͂܂��s���Ă��Ȃ����C�V�����Ɣ�r���ċ�C��R������������v���Ƒ���������v��������B

- �����v���F�擪�ԗ��`�H�v����Ă���B�p���^�O���t�Ǝԗւ��Ȃ��B

- �����v���F�ԗ��̉����������ǃK�C�h�E�F�C�ɂƂ�͂܂�Ă���B��ԕ������ԗ���蕝���L���C�����ɒ��d���R�C���C�x���ԗցC�⏕�ւȂǂ�����B

�ȏ�̂��Ƃ���C�����ł͗L���f�ʐ� AL ���V������� 20�� �������Ɖ��肷��B���ɁC�g���l���̌��ʂ��l����B���j�A�����V�����ł͎R�x�n�т��s�s�ɒ����I�ȃ��[�g�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁C���̂قƂ�ǂ��g���l���i�n�����܂ށj�ł���B�g���l�����ł͋�C��R���傫���Ȃ�4, 11, 13�B�g���l�����ł͉����̂������C�̓����ꂪ���Ȃ��C�g���l���O���Ɉ��͔g���i�ނƂƂ��ɁC�g���l���ǂƎԗ��Ƃ̊Ԃŋ�C������ɉ�������邩��ł���B��C��R�̎��Ƀg���l���ɂ�鑝��W�� c ��������

�ƕ\�����Ă����B�W�� c �́C��ɗ�Ԃ̒f�ʐ� A�ƃg���l���̒f�ʐ� S �̔� R��A/S �Ō��܂�B�g���l�����s���̋�C�͊w�I��탂�f���ɂ���C��R�̗��_���ɂ���4�C�g���l�����ɓ������x�̑Ό���Ԃ�����ꍇ�i���邢�̓g���l������������̏ꍇ�j�� c �� �� �� �� �� ��C�� �� �� �� �� c.1/(1-R)3�ŗ^������B�V�����̃g���l���ł� R.0.2 ���x�ł���Cc.2 �ƂȂ�B���ʂ́C�L�����̃g���l������ 1 ��Ԃ��������s����ꍇ���قƂ�ǂŁC���̏ꍇ�̓g���l�������Ԑi�s�����ɋ�C�̗��ꂪ�����邽�߁C��C��R�̑�����ʂ͗}������B���ۂɂ͐V�����̏ꍇ�Cc.1.5 ���x�C�܂� 1 �ƍő�l 2 �̒��Ԃł���BJR ���j�A�ɂ��ẮC�g���l���f�ʐς��V������ 62 m2���傫�� 74 m2�ł���7�CR.0.125 �Ȃ̂� c �̍ő�l�� 1.5 ���x�ł���B���ۂ� c �̒l�͒��Ґ��̗�Ԃő��s�������J��Ԃ��Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����C�����ł� 1 �� 1.5 �̒��Ԓl 1.25 �����肵�Ă����B��������ƁC�L���f�ʐς̌����ƃg���l��������ʂ́i0.8�~1.25��1 �ɂ��j���E���邱�ƂɂȂ�CJR���j�A�̃g���l����Ԃł̋�C��R�́C�V�����̖������Ԃ̏ꍇ�Ɠ������i4�j�ŕ\������邱�ƂɂȂ�B�i�V�����̃g���l����Ԃ̋�C��R�ɔ�ׂ�� 33���������Ƃ�������ɑ�������B�j ����ł���C��R�����x�� 2 ��ɔ�Ⴗ�邽�߁C���� 500 km �ł� 217kN�i1 ��������ɂ���� 13.6 kN�j�ɂ��Ȃ�B�Ȃ��C�R���������ł� 3 ���Ґ��ł̎����ɂ��C500 km/h �� �� �� �C �� �R �� �� 60 kN �� �� ��14�B�� �� �� ���i3�j����z�肳��� 3 ���Ґ��̒l�ɂقڑΉ����C����̎��Z���Ó��Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��������Ă���B

�⒍ 3�F���C�R��

���C�R�͂̓�̗v���̂����C�܂��C����͂ɔ������C�R�͂ɂ��Đ�������BJR ���j�A�̗U�������C����ɂ����ẮC�K�C�h�E�F�C���ǂ� 8�̎��^�̕���R�C�����ݒu����Ă���C��Ԃ̒��d����������R�C�����S����≺����ʉ߂���u�Ԃɔ��ɑ傫�ȗU���d��������C8 �̎��R�C���̉����͒��d�����ɑ��Ĕ����́C�㕔�͋z���͂����邱�Ƃɂ��C����͂Ă���5, 15�i�} 5�j�B�ԗ��͕���͂Əd�͂��ނ荇�������ɕێ������B�K�v�ƂȂ镂��͂��傫�����߁C����R�C���� 1 kA �ȏ�̓d���e�ʂ����A���~�j�E���̑�^�R�C���ł���16, 17�B�����̑��ǂ̕���R�C�����Ȃ����Ƃňē��́i��Ԃ��K�C�h�E�F�C���S���ɖ߂��́j�����������邱�Ƃ��ł��C����R�C���͈ē��R�C���̖��������˂Ă���B

����R�C���̓d�C��R�ɂ��U���d���Ɉʑ��̂��ꂪ�����C���s��R�Ƃ��Ă͂��炭�ƂƂ��ɁC�G�l���M�[���W���[���M�Ƃ��Ď�����B����͂Ǝ��C�R�͂̔��g�R��Ƃ����C���_�ɂ��C�g�R��͑��x�ɂقڔ�Ⴕ�C�R���������d�l�ł�500 km/h �̂Ƃ� 100 ���x�ƂȂ�5, 15, 18�B���㑖�s���͕���͂����i�� 230 kN�j�ɂȂ�悤�ɑ�Ԃ̏㉺�ψʂ����R�ɒ�������邽�߁C���C�R�͂͑��x�ɔ���Ⴗ�邱�ƂɂȂ�B�܂�C���x���x���قǎ��C�R�͂͑傫���B���̗��R�́C�ᑬ�ł͕���R�C���ɓd��������鎞�Ԃ���������ł���B��� 1 ��ɂ͂��炭���C�R�͂́C�g�R��� 100�Ƃ���ƁC2.3 kN �ƂȂ�B�ԗ��^���\�d���͘A���� �f �� �� �� �� �� �� 500 km/h �� �� �� 1.9 kN�^ ���19�C�܂��C�������ł̑���ɂ��� 300 km/h�Ŗ� 3 kN�^��Ԃł���17�B�����ł́C����R�C���ɂ�鎥�C�R�͂� 500 km/h �̂Ƃ� 2 kN�^��ԂƂ��C���x�ɔ���Ⴗ��Ɖ��肷��B

����R�C���̓d�C��R�ɂ��U���d���Ɉʑ��̂��ꂪ�����C���s��R�Ƃ��Ă͂��炭�ƂƂ��ɁC�G�l���M�[���W���[���M�Ƃ��Ď�����B����͂Ǝ��C�R�͂̔��g�R��Ƃ����C���_�ɂ��C�g�R��͑��x�ɂقڔ�Ⴕ�C�R���������d�l�ł�500 km/h �̂Ƃ� 100 ���x�ƂȂ�5, 15, 18�B���㑖�s���͕���͂����i�� 230 kN�j�ɂȂ�悤�ɑ�Ԃ̏㉺�ψʂ����R�ɒ�������邽�߁C���C�R�͂͑��x�ɔ���Ⴗ�邱�ƂɂȂ�B�܂�C���x���x���قǎ��C�R�͂͑傫���B���̗��R�́C�ᑬ�ł͕���R�C���ɓd��������鎞�Ԃ���������ł���B��� 1 ��ɂ͂��炭���C�R�͂́C�g�R��� 100�Ƃ���ƁC2.3 kN �ƂȂ�B�ԗ��^���\�d���͘A���� �f �� �� �� �� �� �� 500 km/h �� �� �� 1.9 kN�^ ���19�C�܂��C�������ł̑���ɂ��� 300 km/h�Ŗ� 3 kN�^��Ԃł���17�B�����ł́C����R�C���ɂ�鎥�C�R�͂� 500 km/h �̂Ƃ� 2 kN�^��ԂƂ��C���x�ɔ���Ⴗ��Ɖ��肷��B

���C�R�͂̂�����̌����́C�n��R�C���i���i�R�C���C����ē��R�C���C�W�d�R�C���j�̑������̓��C����т��̑��̒n��\�����̋����ނɔ�������Q�d�����ɂ��W���[�������ł���C���d���R�C������̋������߂��قǑ傫���C���x�ɔ�Ⴗ��20, 21�B���������āC�n��R�C�����̓��̉Q�d���̉e�����ł��傫��22�C���̂̒f�ʐςɂ���Ă͑�Ԃ����� 3 kN �ȏ�ɂ��Ȃ肤��20�B�����}�����邽�߁C���̒f�ʂ��ו��������邱�Ƃ���������Ă��邪�C�ϋv���ƃR�X�g�̉ۑ肪����23�B����ɁC�R�C���ȊO�̍\�����C���Ȃ킿�C������S�R���N���[�g�ȂǂɎg����|�ނɂ����Ĕ�������Q�d����[�v�d���ɂ�鎥�C�R�͂������ł��Ȃ��B�R���������ł͍\�������ƂɎ��C�R�͂̋��e�l�����߂��Ă���C������Ԃł� 500 km/h ���s���� 1 ��Ԃ����� 2.5 kN �Ƃ���Ă���21�B�\�����ɂ͂Ȃ�ׂ��Q�d����[�v�d��������Ȃ��悤�ȑ���{���Ă�����̂́C�����ȑ������������Z����邽�߁C������x�̑����͔������Ȃ��B�����ł́C�����������x�ɔ�Ⴗ�鎥�C�R�͂�500 km/h �� 1 ��Ԃ����� 2 kN �Ə����߂Ɂi���̒�1299�Ȋw�G�l���M�[���Ƃ��Ẵ��j�A�V�����x�܂ŗ}���ł���Ɓj���肵�Ă����B

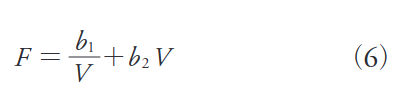

�ȏ�� 2 ��ނ̗v���ɂ�鎥�C�R�͂����킹���v�Z����

�ƕ\����B�� 1 ��������͂ɔ������́C�� 2 ��������ȊO�̉Q�d���ɂ����̂ł���BV��500km/h �̂Ƃ� 2 �̍����Ƃ��� 2 kN �Ɖ��肷��� �ŁC�� �� �� �� �� �� �W �� �� b1��1000, b2��0.004�ƂȂ�i�\ 3�j�C16 ���Ґ���ԁi��Ԑ� 17�j�ɂ����鎥�C�R�͂̍��v�� 500 km/h �� 68 kN�C300 km/h ��77 kN �ƂȂ�B

����

1�\JR ���C:�u�����V�����i�����s�E���É��s�ԁj���e���]�����@ ���v�i2011�j�Chttp://company.jr-central.co.jp/company/others/assessment/method.html

2�\���R�X���Y: �K�v���C���j�A�V�����C��g���X�i2011�j

3�\�~�c�G��: ���E�C834, 58�i2012�j

4�\�R�{�j��: �S���Z�p������ No. 871�i1973�j

5�\�d�C�S���n���h�u�b�N�ҏW�ψ���: �d�C�S���n���h�u�b�N�C�R���i�Ёi2007�j12 ��

6�\���y��ʏ�:�i��ʐ����R�c����ʕ��ȉ�S������j�����V�������ψ���� 9 ��i2010/10 /20�j���� 1

7�\ �� �y �� �� ��: �� �� �V �� �� �� �� �� �� �� 2 ��i2010/4/15�j�� ��1-1 ����� 1-2

8�\���J�����Y�E�R�{��: �����r���[�C61�i9�j, 7�i2006�j

9�\���y��ʏ�: �����V�������ψ��� �� 20 ��i2011 /5/12�j����1-�Q�l 5

10�\�A���h���A�E�I�o�[�}�E�A: �^�A�����C2�i2�j, 25�i1999�j

11�\�d�C�S���n���h�u�b�N�ҏW�ψ���: �d�C�S���n���h�u�b�N�C�R���i�Ёi2007�jp. 117

12�\�O�c�B�v: �S�������C���ʑ� 20 ���i1998�j

13�\���V�q: �Ȃ���C21, 346�i2002�j

14�\�R�{����E��: �S�������C17�i5�j, 9�i2003�j

15�\�����r��: �d�C�w��_���� D�C108�i5�j, 439�i1988�j

16�\�n���g�m�E��: �O�H�d�@�Z��C72�i6�j, 60�i1998�j

17�\���{���E��: �S�������C13�i9�j, 15�i1999�j

18�\����q��: �d�C�w��_���� D�C114�i7 /8�j, 746�i1994�j

19�\�ĒÕ����E��: �S�������C26�i5�j, 5�i2012�j

20�\ �� �� �q ���C�� �� �r ��: �d �C �w �� �_ �� �� D�C117�i7�j, 905�i1997�j

21�\�s��Ďi: �X�e�����X���z�C8, 13�i1997�j

22�\���X�ؑ��: �S���ԗ��ƋZ�p�C18�i8�j, 33�i2012�j

23�\��ؐ��v�E��: �S�������C26�i5�j, 35�i2012�j

24�\�k��~��: �d�C�w��C124�i8�j, 520�i2004�j

25�\�����v�E��: �S�������C12�i8�j, 9�i1998�j

26�\��������: �G�R�m�~�X�g�C70�i40�j, 60�i1992�j

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B