http://www.asyura2.com/18/hasan128/msg/519.html

| Tweet | �@ |

���͂�u�o�ϐ����v�ł͓����肪�K���ɂȂ�Ȃ����R

https://diamond.jp/articles/-/180005

2018.9.19�@�ΐ���v�F�哌������w�o�ό��������C�������@�_�C�������h�E�I�����C��

�u�o�ϐ����v���A���{�����ł͉��ɂ��܂��ċ�������Ă����B

�@���ہA���{���������ݏo�����̂́A�����u���̐��o�ϊE�̗��Q�ƍ��v���A���Ɨ��⋁�l�{���ȂǁA�ٗp�w�W���g���P�h�������Ƃ��A�A�E���ɕq���ɂȂ炴��Ȃ���҂̎x���ɂȂ��������炾�ƌ�����B

�@�������̊ԁA����������J�����z���͉����葱���Ă����B����ł��u�A�x�m�~�N�X�v���x�������̂́A�����ɑ���V�������l�ςݏo�����Ƃ��ł��Ȃ����߂ɁA�o�ϐ����ɂ����݂��Ă��邾��������ł͂Ȃ��̂��B

���l�ړx�͂f�c�o�����Ȃ̂�

�d���͑����Ă������͑����Ȃ�

�u�o�ϐ����v�Ƃ͂f�c�o�i���������Y�j�������邱�Ƃł���A�����_��������f�̒��S�Ɂu�o�ϐ����v��������ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�f�c�o�̑��������l���f�̒��S�ɂ�����ꂽ���Ƃ��Ӗ�����B

�@�o�ϊw�҂͐�������̋��߂ɉ����A�f�c�o���ł��邾���傫�����鏈��Ⳃ��A�����čl�Ă��Ă���B

�@���������ӂ��K�v�Ȃ̂́A�f�c�o��傫�����邱�Ƃ́A�����܂ʼn��l���f�̈�ɉ߂��Ȃ����Ƃ��B�o�ϊw�҂́A���̘g�g�݂̒��łf�c�o��傫������p���Z�p�I�A�H�w�I�ɒ��Ă��邾���Ȃ̂��B

�@�������́A�f�c�o�̑傫���œ��{�o�ς̏o���A�s�o�����̓_���邱�ƂɊ���Ă��܂��Ă��邪�A��{�̃��m�T�V�����ŎЉ��]�����邱�ƂقǁA�댯�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�@

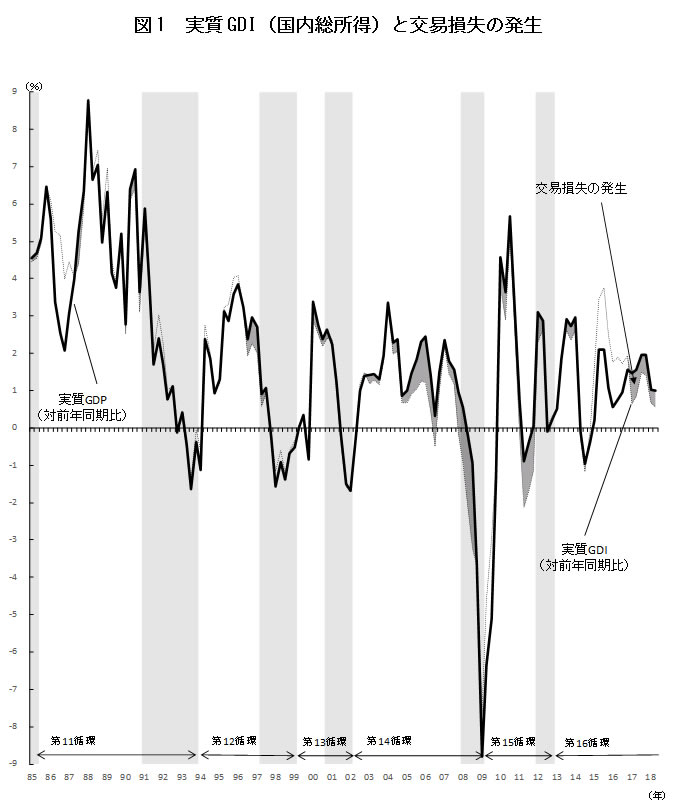

�@���̂��Ƃ��ے��I�Ɏ����̂��O���t�i�}1�j���B�o�u�������̂f�c�o�i���������Y�j�Ƃf�c�h�i�����������j�̓���������ƁA�ŋ߂ł́A�f�c�o�قǂf�c�h���L�тĂ��Ȃ����Ƃ��킩��B

���}1�F�����f�c�h�i�����������j�ƌ��Ց����̔���

�y���z 1)���l�́A�l�����̎������n��ŁA�ΑO�N������Ŏ������B

2)�V���h�[�͌i�C��މߒ��������Ă���B

3)���ڂ�GDP��GDI�͈�v���邪�A������GDP��GDI�͈�v���Ȃ��B�}��ł́A����GDI�ɔ����GD�o�̑�������������������Ԋ|�����A�u���Ց����̔����v�Ƃ��Ď������i���Ց����Ƃ͌��Տ����̕ω��ɔ������������̕ω����Ƃ炦����̂ŁA����GDP������GDI������ꍇ�ɁA���̘��������u���Ց����v�Ƃ����j�B

�y�����o���z���t�{�o�ώЉ���������u�����o�όv�Z�v�����Ƃɍ쐬

�@���̂��Ƃ͐��Y���������قǂɂ͏����͑����Ă��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�������A���̌X���́A�i�C�g���ߒ��ɐ����A���̊��Ԃ������Ȃ�قǁA���܂��Ă���悤�Ɍ�����B

�@�o�ϊw�ł́A�u�O�ʓ����̌����v�Ƃ����āA�f�c�o�i���Y�j�Ƃf�c�h�i�����j�Ƃf�c�d�i�x�o�j�͈�v����Ƌ�����B�o�ςɂ́A�l�X�����Y�����ɎQ�����A�����āA���ꂼ��Ɏx�o����A�Ƃ����z������B

�@�����o�όv�Z�́A���{�o�ςY�A�����A�x�o�̎O���ʂŌv������̂ŁA�쐬���ꂽ�f�c�o�A�f�c�h�A�f�c�d�͕K����v���邱�ƂɂȂ�B���̌���ł́A�f�c�o���݂邱�ƂŁA�u���Y�v����łȂ��u�����v���u�x�o�v�������I�ɕ]���������ƂɂȂ�B

�@�������A����͕����㏸���Ȃǂ��܂߂��u���ځv�̘b�ł���A�����̐L�т̑����������������u�����v�Ő��Y���������Ƃ��A���������������悤�ɑ��������ǂ����́A�b�͑S���ʂȂ̂��B

�@�o�ϊw�ł́A�u�O�ʓ����̌����v�Ƃ����āA�f�c�o�i���Y�j�Ƃf�c�h�i�����j�Ƃf�c�d�i�x�o�j�͈�v����Ƌ�����B�o�ςɂ́A�l�X�����Y�����ɎQ�����A�����āA���ꂼ��Ɏx�o����A�Ƃ����z������B

�@�����o�όv�Z�́A���{�o�ςY�A�����A�x�o�̎O���ʂŌv������̂ŁA�쐬���ꂽ�f�c�o�A�f�c�h�A�f�c�d�͕K����v���邱�ƂɂȂ�B���̌���ł́A�f�c�o���݂邱�ƂŁA�u���Y�v����łȂ��u�����v���u�x�o�v�������I�ɕ]���������ƂɂȂ�B

�@�������A����͕����㏸���Ȃǂ��܂߂��u���ځv�̘b�ł���A�����̐L�т̑����������������u�����v�Ő��Y���������Ƃ��A���������������悤�ɑ��������ǂ����́A�b�͑S���ʂȂ̂��B

�u���Y�v�Ɓu�����v�̘����L����

�������i�㏸�ȂǂŁu���Ց����v

�@������A�W�A�̌o�ς���������A���{�̗A�o�������A���Y�K�͂��g�債�āA�i�C�͂悭�Ȃ�B���{�̍D���͐��E�o�ς̊g���ɂ̂������̂����A����ŗA�����鎑����G�l���M�[���i����������B

�@�������āA�i�C�g�����Ԃ������Ȃ��Ă���ƁA�A���������㏸���A���{�͂�荂���l�i�ŏ��������w�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���E�o�ς̊g���ɂ���Ďd���͂܂��܂��Z�����Ȃ邪�A���Տ������������A��荂���l�i�ŁA�f���ޗ���G�l���M�[���w�����邱�ƂɂȂ�B

�@���̂��߁A���{�̏����́A�������i���x�����Ƃ����`�ŁA�C�O�ɘR��o���Ă������ƂɂȂ�B������u���Ց����v�Ƃ����B

�@�����قǂ̐}�Ɍ�����悤�Ȍ��Ց������g�傷�邱�ƂŁA���Y�̋K�͂��g�債�Ă��A�����̏����͂���قǑ������A�����f�c�o�������f�c�h�����镔�����傫���Ȃ�킯���B

�@���Ƃ��ƁA�n���̎��R���⎑���͗L��������A�������Ȑ��E�o�ς̊g���Ƃ͊ȒP�ɗ�������͂����Ȃ��B�f�c�o�̐����̑傫������Ԃ܂��ɁA���{�Ɛ��E�o�ς̊W�A�l���⎑���E�G�l���M�[�̐���Ȃǂ�������ƍl���A���{�o�ς̂������i�H���\�z���ׂ��Ȃ̂��B

���ڒ����͏㏸���Ă�

���������͒ቺ

�@�Ƃ��낪�A���{�́A���̍��ƓI�ۑ�������ɐ��������������A�f�c�o�Ƃ����A������₷���P���ȉ��l�ړx��p���āA�l�X���o�ϐ����ɋ�藧�ĂĂ���̂����Ԃ��B

�@�������A�������ƂɁA���{�̘J���g���́A�������肱�̘H���ɑg�ݍ��܂�Ă��܂��Ă���B�@���{���v���݂�ƁA2014�N�ɂ͒����̐L�ї����v���X�ɓ]�����B�J���g���́A���{�ƈꏏ�ɂȂ��āA���ʂ��֎����Ă���B

�@�������A�����̘J���҂́A����قǂ܂łɂ͌i�C�̉��b�������Ă��Ȃ����A���ۂɃf�[�^���݂Ă��A����x�o�̐L�т͐����������Ă���B����̌i�C�g�����n�܂���2012�N������̌o�ϐ��������݂Ă��A�����f�c�o�̑������������Ă���̂͗A�o�Ɛݔ������ɕ��Ă���B

�@�{���ɒ������㏸���Ă���̂Ȃ�A�����s��͂����Ɗg�債�Ă���͂������A�����܂Ő��E�s��ɗ���K�v���Ȃ������͂����B�܂萬���������Y���g�傷��قǂɂ͏����������Ȃ��Ȃ��ŁA���̂���͓�����ɋy��ł���Ƃ������Ƃ��B

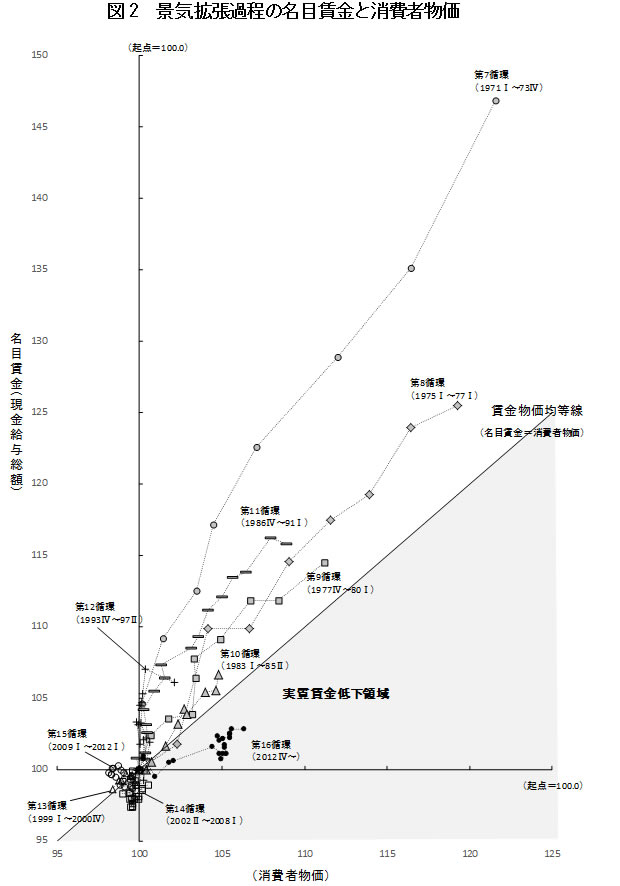

�@�i�C�g���ߒ��̖��ڒ����̓����i�}2�j���݂�ƁA��16�z�i2012�N��W�l�����ȍ~�j�ł́A�͂�����Ə㏸���A2000�N��̌i�C�g���ߒ��ɔ�ׁA���Ԃ͍D�]�������Ɍ�����B

�@�Ƃ��낪�A���̓���������ҕ����̓����Əd�ˍ��킹�Ă݂�ƁA�ނ��뎖�Ԃ͈������Ă��邱�Ƃ��킩��B

���}2�F�i�C�g���ߒ��̖��ڒ����Ə���ҕ���

�y���z 1)���l�͎l�����̋G�ߒ����l�ł���A�e�i�C�z�̌i�C�g���ߒ��ɂ��āA�N�_�i�J�j��100.0�Ƃ����w���Ŏ������B

2)���ڒ����́A�����Y�ƌv�A���Ə��K��30�l�ȏ�̌������^���z�ł���B

3)����ҕ����́A�����Ƃ̋A���ƒ������������ł���i����ҕ����͖��ڒ��������������ŏ������w����p�����j�B

4)�e���l�́A�i�C�g���ߒ������������̂ł���A�}��́i�@�j���ɁA�J�̔N�E�l��������R�̔N�E�l�������������i��16�z�́A2017�N���܂ł̐��l��p�����j�B

�y�����o���z�����J���ȁu�����ΘJ���v�����v�����Ƃɍ쐬

�@��16�z�̖��ڒ����́A�L�тĂ���Ƃ͂����Ă��A�����̐L�тɔ�ג������Ⴂ�B�O���t��́A���_����E��ɐL�т�u���������ϓ����v�́A���ڒ����̐L�т�����ҕ����̐L�тƈ�v�����ꍇ�������A���̐��������̈�ł́A�������㏸�����Ƃ��Ă��A���������͒ቺ���Ă���B

�@������́A���^�������݂Ċz�ʂŒ������オ�����Ƃ��Ă��A�����I�ȍw���͂��ǂ�قnj��サ�����́A�Ȃ��Ȃ�������ɂ����B

�@���������͉������Ă���ɂ�������炸�A������͋��^���������Ă����₩�ȁg�������h�ɐZ��A�Ђ�A���Ƃ𒆐S�ɍō��v���X�V�����Ƃ����������헪�́u���p�v�́A���̂悤�ɂ��Đ��ݏo���ꂽ���̂Ȃ̂��B

��Ƃ͉��i�]��

������鍑���s��

�@����َ̈����ɘa��𒌂ɂ����A�x�m�~�N�X�́A���������̏㏸��ڕW�ɁA��ʂ̉ݕ��������s���A�~�̒ʉ݉��l�������������B

�@�����͓��₪�ڕW�Ɍf����قǂɂ͏オ���Ă��Ȃ��Ƃ͂����A�~���ɂ���ėA�������͏㏸���A�R�X�g�v�b�V���ō����������㏸�ɓ]���A2014�N�̏���ł̉��i�]�ł������ɂ������Ƃ�����B

�@�܂��A�A�o�^�̑��Ƃ͉~���̉��b���Đ��Y�𑝂₵�����Ă����B

�@���������Ƃ̉��i�]�ŗ͂ɔ�ׂ�A���̘J���g���̒������͎͂キ�A���ǁA������͎����������ቺ�������ŁA��Ǝ��v�͊g�債�A��Ƃ͐ݔ������𒅁X�Ɛi�߂邱�Ƃ��ł����B

�@�~�ς��ꂽ���Y�͂́A����A�܂��܂��A�C�O�̎��v�����߂ėA�o�ւƌ������Ă������ƂɂȂ邾�낤�B

�@�������A����������ቺ�����A�����s����������Ȃ���A����Ő��Y�͂�����o�ϐ���ɁA�ʂ����Ď�����������̂��낤���B

�@���E�o�ς̊g�����i���ɑ����A�i�C�̏z���Ȃ��Ȃ�Ȃ�A���{�́A���̓����Ђ���������B

�@�������A�o�ϐ������ǂ��܂ł��ǂ����߂邱�Ƃ͌����I�ł͂Ȃ��A���łɗA�o�Ɉˑ������o�ϐ����́A���E�I�Ȏ����E�G�l���M�[���i�̏㏸�̑O�ɁA���{�̎������������炷���ƂɂȂ����Ă���̂��������B

�@����ɁA���R��`�s��o�ς̏h���Ƃ��āA�i�C�z�̑��݂�����߂Ă����K�v������B��������n�߂����v�́A�ݔ������̏k���������炵�A����Ȃ���v�̏k���������炷�B

�@�������A�O���Ɉˑ����Đ������Ă������{�o�ς́A���E�o�ςɃ}�C�i�X�v�f�����������ꍇ�A���傫�Ȑ��Y�̗������݂ȂǁA�o�ϕϓ��̐U�����傫���Ȃ郊�X�N�����Ă���Ƃ�������B

�����헪�Ƃ����m�I�\��

�������Ȃ��J�����Y���̋c�_

�@�����헪�̂������̂��ƂɁA�f�c�o�̊g��ƒ��グ��Nj����邱�Ƃ������Ƒ����Ă����B�u�f�c�o�͊g�債���v�u�����͏㏸�����v�Ƃ����g���сh������������A�J��Ԃ������ɂƂǂ����Ă����B

�@���v�̐��������ł݂�A����̓E�\�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���̎��Ӗ�����j�I�A�Љ�I�ɖ��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�m�I�\�Ԃ̂ق������̂ł��Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��B

�u�f�c�o�̊g��v�u���グ�v�̐������܂�Ȃ��ŁA�s���������悪�A�u�J�����Y���v�̋c�_���������A������������摖�����������݂Ȃ��c�_���B

�@�����헪�ł́A����Ȃ�J�����Y���̏㏸�ɓw�߁A���̂��Ƃ�����Ȃ鐬���ƁA�����̏㏸�ɂȂ���Ƃ������ꂪ����Ă���B

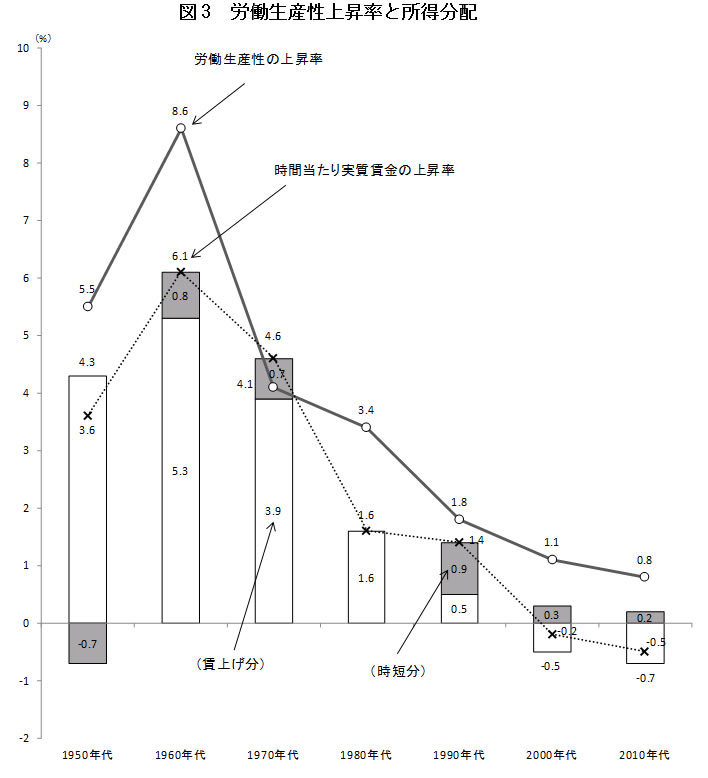

�@�J�����Y���̏㏸���A�����̏㏸�ɂȂ���Ƃ����c�_���A���̃O���t�i�}3�j�����ƂɁA�l���Ă݂悤�B

���}3�F�J�����Y���㏸���Ə������z

�y���z 1�j�J�����Y���͎������������Y���A�Ǝ҂Ƒ����J�����Ԃŏ������l��p�����B

2�j���ԓ�������������͌������^���z�̎��������w�����J�����Ԃ̎w���ŏ������l��p�����i���l�͎��Ə��K��30�l�ȏ�̂��̂Ƃ��A1960�N��܂ł͐����Ƃ̒l���A1970�N��ȍ~�͒����Y�ƌv�̒l��p�����j�B

3�j�㏸���͊e�N��̍ŏ��̒l����10�N����p���A���ԕ��ϒl��100�Ƃ����w�����^�C���g�����h���œ��肵�A���̌X���̒l��1�N���̏㏸���Ƃ��Ď������i�������A1950�N��́A�J�����Y����1955�N����A���ԓ��������������1952�N������v���A�܂��A2010�N���2010�N����2017�N�܂ł��v�������j�B

4�j�i���グ���j�͌������^���z�̎��������w�����A3)�Ɠ������@�Ōv���������������i1�l������j�㏸����p�����B

5�j�i���Z���j��2�j�̎��ԓ�������������̏㏸������4)�̎��������㏸���������������l�Ƃ����i���ԓ�������������̏㏸�������������i1�l������j�㏸���|�J�����ԑ������A�̊W�ɂ��邪�A�u�|�J�����ԑ������v�́u�J�����ԍ팸���v�Ƃ��Đ��̒l�Ŏ������i�i���Z���j�́A���̎��ɂ�����u�|�J�����ԑ������v�ɊY������j�j�B

�y�����o���z���t�{�u�����o�όv�Z�v�A�����ȓ��v�ǁu�J���͒����v�A�����J���ȁu�����ΘJ���v�����v�����Ƃɍ쐬

�@�܂��A�J�����Y���̏㏸�́A�J�������̌���ɂ͗L�v�Ȃ��̂��B�J���҈�l������Ő��Y�ł�����̂�������A����ɉ����Ē����̈����グ�����߂邱�Ƃ��ł���B

�@�������A����ɂ́A�o�c�ґ��ɑ���J���g���̌��͂��s���ŁA�����ɑ��炴����̂�����A�J�����Y�����㏸���Ă������i���ԓ�����̎��������j���ቺ����Ƃ������Ƃ��N���蓾��̂��B

�@���̂��Ƃ������Ƃ��Đi�s�����̂��A2000�N��A2010�N��Ƃ������ゾ�����B

�@�J�����Y�����㏸���Ă��A�����͑������A�J�����z�����ቺ���āA�����s��͒���������ƂɂȂ����B�A�o�^�̑��Ƃ͗��v�𑝂₵�A���̎����́A�A�o�����̑�ʐ��Y�ݔ��ւ̍ē�������傫�ȗ��������ߎ��Y�^�p�ɗ���邱�ƂɂȂ����B

�@�J�����Y���̏㏸����J�������̌���ݏo���A�����o�ς̐����⌒�S�ȎЉ�W�ɂȂ��Ă����ɂ́A�i�V���i���Z���^�[�ɂ�鏫���Љ�̍\�z�͂ƒP�g�̘J���������͂Ƃ��L���Ɍ��т��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B

�J�����z����

�Ȃ������葱�����̂�

�@����ŁA�������J���g���́A�J�����Y���̏㏸����J�������̌���Ƃ��Ď�������̂ɁA�u���グ�v�ɂ��̂��u���Z�v�ɂ��̂��A���ǓI�ɔ��f���邱�Ƃ��������Ȃ��B

�@�J�����Y���̏㏸���́A���グ�ɂ���ĕ��z���邱�Ƃ��ł���A���Z�ɂ���Ď邱�Ƃ��ł���B���܂̓��{�̎Љ��܂������A�ǂ̂悤�Ȑ헪���Ƃ邱�Ƃ��J�g����L���ɂ����߁A��葽���̐��ʂ���̂��A���j�Ɋw��ŁA���f����K�v������B

�@1950�N��̓��{�Љ�ł́A�J�����Y���̏㏸�ɑ��A���Z���̓}�C�i�X�ƂȂ��Ă���B����͘J�����Ԃ����сA���ԓ�����̒������͈���������ꂽ�Ƃ������Ƃ��B�����͕n�����A������͎d�������邾���ł��ꂵ�������̂ł���A��葽�������Ă�葽���̉ݕ������邱�ƂɈӖ��������������B

�@���̌�A�L���ȎЉ�Ɍ������Ȃ��ŁA���Z���̃v���X���łĂ������A�J�����Y���̑����̕����́A���グ�ɂ���ĕ��z����Ă���B�����̓�����ɂƂ��ĉݕ������̊l���������u�L�����v�ł���A���Ă̏t���͂�����������̕��͋C��F�Z�����f���Ă����B

�@1990�N��̈ꎞ���A�J�����Y���̏㏸�͎��Z�ɂ���ĕ��z���ꂽ���Ƃ����������A����͏T�x2�������L���������Ƃɂ����̂ŁA��������������J����@�̉����́A1980�N��̖f�Ֆ��C������w�i�ɁA�C�O������{�l�̓����߂��̐��������߂�ꂽ�u�O�����݁v���������Ƃ͂悭�m���Ă���B

�@1980�N��ȍ~�̘J���^���́A�c�O�Ȃ���A���珊�����z�̕��j�ݏo�����A�A�o�c���ɑ�����͂��č\�z���邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܂������B���̂��Ƃ��A2000�N��ȍ~�̘J�����z���̌p���I�Ȓቺ�ɂȂ������B

�����̕��z��

���グ���J�����ԒZ�k��

�@�J���g���́A�ǂ�����Έ�l�ЂƂ�̓�����̋C�������~�߁A�J���������ɗ͂����W�����邱�Ƃ��ł���̂��A���₩�ɁA�c�_���Ăт�����K�v������B

�@�����s�����������A�Ƃɂ������グ�ʼnݕ������𑽂�����������S���Ɗ�����l�͏��Ȃ��Ȃ��B�������{���́A���̉ݕ�������p���āA�����ɖL���Ȑ������������邩���ړI�������͂����B���{�Љ�̌����Ɍ��������A���ݍ���ŋc�_���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���̂Ƃ���A���{�Љ�ł́A�u���グ�v�ɔ�ׁu���Z�v�̖��͂͂��܂荂���͂Ȃ��B����͘J�����Ԃ��Z���Ȃ����Ƃ��Ă��A���̂��Ƃɉ��l��������Ƃ��������Ƃ����Ȃ����炾�B

�@�������A�ݕ����l�Ƃ͈قȂ�̈�ŁA�V���ȉ��l���������������Ƃ��ł���Ȃ�A���Ԃ͐V���ȓW�J�ւƌ������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�J�����Ԃ�����A�����l�����͉ƒ�ɋA��A�܂��A�n��Љ�̊����ɂ����L�Ӌ`�Ȍ`�ŎQ�����邱�Ƃ��ł���B�l�X�̘A�т̂��ƂɖL���Ȓn��Љ��n�����銈���ɂ́A���ݓI�Ȋ��҂��傫���̂ł͂Ȃ����B��ƕʘJ���g���ł���P�g�́A�Y�ʑg�D�A�i�V���i���Z���^�[�ƘA�g���Ȃ���A���ꂼ��̒n��Љ�̒��ŁA�V���ȉ��l�����A�u�f�c�o�̊g��v�u���グ�v�Ƃ͕ʂ̉��l���ݏo���Ă����ׂ����B

����x��̐����H��

�V�������l�ς��K�v

�@�o�ϐ����́u�����v����������邽�߂ɂ́A���{���u���ꂽ�␢�E�̌o�ςɂ��Đ������F�������L���A�f�c�o�������A�ݕ������������邱�Ƃ��A�{���ɁA�����҂ɂƂ��Ă̍K���Ȃ̂��A��������l���Ă݂�K�v������B

�@�J�����Y���̏㏸��J�����Ԃ̒Z�k�ɂӂ������Љ�Ƃ́A�J�������ʂ��팸���A���̕��A�o�ϐ�����}������Љ�B����Ȍo�ώЉ�ŁA�ݕ��������l������@��������Ȃ���A�u�L�����v�������邱�Ƃ��ł��邽�߂ɂ́A����܂ł̉��l�ς���V�������l�ςւƑ傫�ȓ]����K�v�Ƃ���B

�@���������̉ۑ�͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B

�@���āA�̑啽���F�͏����Љ��W�]���āA�u�o�ς̎��ォ�當���̎���ցv�Ƃ������Ƃ����A�o�ϐ����A��K�͂ȓs�s���A�ߑ㍇����`�Ɋ�Â����������Ȃǂ́A�K�����E���}����Ƃ̖��ӎ��������ɓ����������B

�@���ꂩ��40�N�����̂ɁA����x��̂悤�ȁu�o�ϐ����H���v�������Ă���̂́A�o�ϐ����Ƃ������l�ψȊO�ɁA����V�������l�ςݏo�����Ƃ��ł��Ȃ��ł��邩�炾�B

�@�^�̖L�����Ƃ͉������A�ێ琭���̗��ꂩ����A�J���^���̗��ꂩ����A�n���I�Ɏv�����ׂ������B

�i�哌������w�o�ό��������C�������@�ΐ���v�j

�@

|

|

������@�@�@�@�@ �����C���� > �o���ϖ�128�f�����@���� �@�O��

|

|

���e�R�����g�S���O �@�R�����g�����z�M �@�X�����Ĉ˗� �@�폜�R�����g�m�F���@

������@�@�@�@�@ �����C���� > �o���ϖ�128�f�����@���� �@�O��

|

|

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B