http://www.asyura2.com/17/hasan118/msg/727.html

| Tweet |

主婦の短時間労働では目先の保険料負担を避けて就労調整も(写真:kou/PIXTA)

「低所得者こそ賃金が上がらない」という矛盾 完全雇用なのになぜ賃金上昇率が鈍いのか

http://toyokeizai.net/articles/-/156292

2017年02月06日 山田 徹也 :東洋経済 記者

毎年恒例の春闘シーズンがやってきた。

経団連(日本経済団体連合会)の榊原定征会長と連合(日本労働組合総連合会)の神津里季生会長が2月2日にトップ会談を行い、いよいよ春闘が始まった。経団連は1月17日に、いわゆる経労委報告(経営労働政策特別委員会報告)を公表し、今年の春闘に臨む方針を示している。

■市場環境は良いのに組合は及び腰?

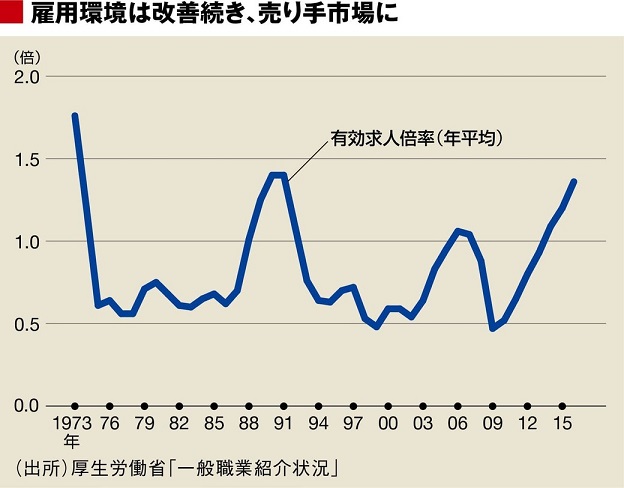

労働市場をみる限り、労働者側にとって今春闘も追い風が吹き、賃上げの環境は十分整っているようにみえる。2016年12月の有効求人倍率は1.43倍(季節調整値)。1991年7月(1.44倍)以来の売り手市場が続いている。

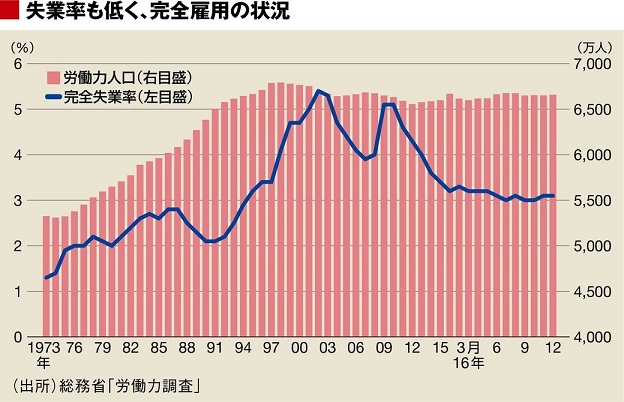

失業率も昨年7月以降3.0〜3.1%で推移している。労働力人口は1998年にピークを迎え、今後減り続ける一方だという労働需給を考えれば、もう少し賃金が上昇してもおかしくないはずだ。

ところが労働組合の要求はいかにも及び腰だ。今春闘に関して連合が掲げるのは、昨年と同水準の「2%程度」のベースアップ。なぜ高い賃上げを要求しないのかについて、野村證券の美和卓チーフエコノミストは「日本固有の終身雇用制と年功序列賃金という労働慣行が(賃上げ要求の)ボトルネックになっている可能性がある」という。定年まで雇用を保障してもらう代わりに、賃上げをあきらめるというバーターが成立しているのではないかというのだ。

あらためて東芝のケースを引くまでもないだろう。優良とされる大企業ですら明日をも知れず、ちょっとした出来事で企業経営が傾いてしまう不確実性の時代である。労働組合幹部が賃上げを強く要求しないことは理解できなくもない。

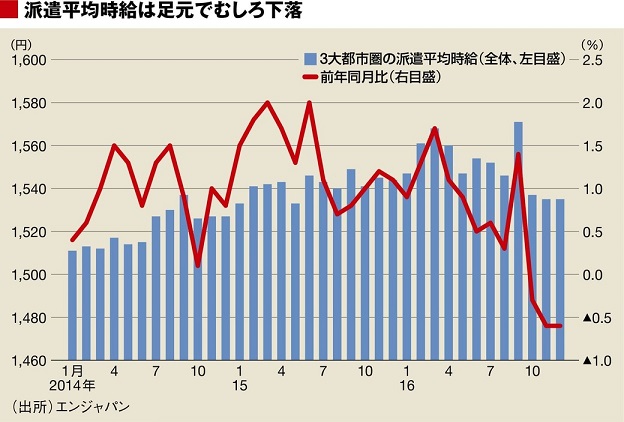

■派遣労働では平均時給がむしろ下落している

足元の賃金動向をみると、賃金は伸び悩んでいる。

厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、現金給与総額は2016年には5月を除きほぼ前年同月比プラス圏を維持している。ただ、8月、9月は横ばい、10月は0.1%増、11月は0.5%増と伸びは鈍い。

気になる動きもある。派遣大手のエンジャパンの調べでは、2016年12月の派遣平均時給は1535円、3カ月連続で前年同月比マイナスに沈んだ。同社では「昨年10月の社会保険に関する法改正の影響で、介護関連職を中心に、夫が扶養控除を受けられる範囲内で働くように就業調整をする主婦層が多かったせい」と分析している。

社会保険料の負担をしないように収入を調整する場合は、「労働時間を減らす」「時給を下げる」の2通りがある。同社は「介護職場の人手不足の現状もわかっているので、主婦らが時給引き下げを受け入れたのではないか」と推測する。

2016年10月以降、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く短時間労働者も健康保険や厚生年金保険に入らなければいけなくなった。年金保険料を納めれば、将来受け取る年金額が増えるメリットもあるのだが、目先の保険料負担を嫌い、加入対象とならないよう労働時間を抑えるなど、就労調整する動きが懸念されていた。介護派遣の事例は、こうした懸念が現実化したことを示している。

失業率がこれだけ下がっているのになぜ賃金が上昇しないのか。もう少し大きな視点でみたときに、どういうことが考えられるのだろうか。

モルガン・スタンレーMUFG証券の山口毅シニアエコノミストは「春闘は高い水準ではないが、中小企業やパート労働者の時給は上昇している。失業率が2%台半ばから後半に下がってくると、賃金と物価の上昇率も加速してくるのでは」とみる。

失業率と物価の間には負の相関があることが経験的に知られている。いわゆる「フィリップス曲線」だ。グラフの横軸に失業率、縦軸にインフレ率をとると、右肩下がりのフィリップス曲線が描ける。これまでは失業率の低下に対して縦軸のインフレ率の上昇幅は小さかったが、失業率が3%を切る水準まで下がってくると、インフレ率の上昇幅が大きくなるというわけだ。

だが、同社チーフエコノミストのロバート・フェルドマン氏は「ロボットなどの登場により、賃金の高い仕事から賃金の低い仕事に労働者が移ると、購買力は落ちるので、失業率は変わらないのに物価は下落してしまう。つまり、所得格差によってフィリップス曲線が下方にシフトしたのではないかという、新しい仮説が米国で登場している」と話す。

■米国では賃金上昇率が二極分化する現象

米国のケイトー研究所のマーチン・ベイリー、バリー・ボスワース両氏は、論文「長期の成長低迷に関する説明」の中で次のように指摘している。

第二次大戦後から1970年代初めにかけて農村から都市へ低廉な労働力を吸収する過程が終了すると、賃金が全面的に上昇することが起きなくなる。その結果、イノベーションの恩恵を受ける高所得、高スキル労働者と、そうではない低所得、低スキルの労働者に二極分化する。現在の米国では、より多くの雇用が高い離職率、低い生産性、低賃金の労働に押し込められ、グローバルな競争やテクノロジーの進化にさらされる企業にとっても、従業員を教育・訓練したり、離職しないよう高い賃金を払う雇用戦略を採らないことが合理的になり、そのことが一層の所得の不平等と賃金低下を招いているのだという。

ベイリー氏らの指摘は米国に関するものだが、雇用の二重構造が賃金上昇の頭を抑えているとの議論は説得力がある。

ただ、フェルドマン氏は「日本における2015年末の外国人労働者の数は前年末と比べて12万人増えたにもかかわらず、賃金上昇は加速した。日本の場合は米国とは少し異なるのでは」と指摘している。日本に当てはまる考え方なのか否か、今後の検証が必要なように思われる。

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民118掲示板 次へ 前へ

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。