http://www.asyura2.com/16/iryo5/msg/331.html

| Tweet |

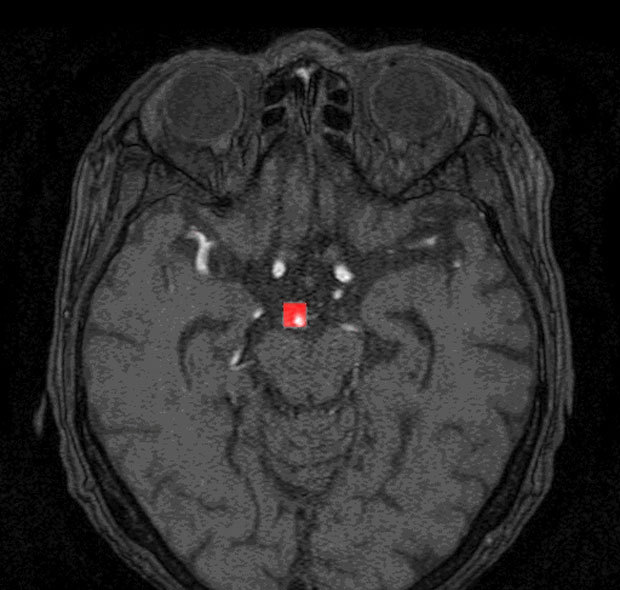

エルピクセルが開発を進めるシステムは、MRIの検査画像から脳動脈瘤を自動的に検出して、赤色の目印をつける。写真は、頭部を目から後頭部にかけて切った断面の画像。脳の中央付近の目印がわかる(写真提供:エルピクセル)

人工知能が医療で活躍、お手上げの医師を助ける〈AERA〉

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160929-00000077-sasahi-sci

AERA 2016年10月3日号

膨大な医療データを瞬時に解析し、診断の手助けをする。人工知能(AI)が医療の現場で活躍しつつある。AIで医療はどう変わるのか。現場を訪ねた。

「ワトソン君に聞いてみよう」──。

東京大学医科学研究所(医科研)附属病院では、臨床の医師たちの間でこんな言葉が飛び交う。

「ワトソン君」は人ではない。米IBMが開発したAIだ。人間が日常会話で使う言葉を理解し、学習していくクラウド上のソフトウェア。2500万本以上の医学論文や薬の特許情報などをもとに、患者から採取したがんの遺伝子情報から、がんの症状に関連する遺伝子の変異や抗がん剤の候補などを見つけ出す。

白血病などのがんは、遺伝子が変異してがんを引き起こすため、遺伝子を調べてがんのタイプを特定し、治療薬などを決めることができる。ただ、人間がすべてを調べることは無理だ。

医科研ヒトゲノム解析センター長の宮野悟教授が言う。

「研究が進み、遺伝子や新しい治療法、治療薬に関するデータ量は膨大になっています。医師や専門家がすべてを調べ上げるのは、すでにお手上げ状態なのです」

●AIなしでは不安

宮野教授らは2015年7月にワトソンを導入し、治療に役立てることにした。人間の能力では不可能なデータ量を読み込んで理解し、最適な答えをはじき出す。これまでに、ワトソンを利用した診療の8割近くで、医師の診断や治療法の精度を高めることに役立ったという。ワトソンの助言を参考に治療を変え、劇的に回復した例もある。

「今後の医療の現場は今とは激変していくでしょう。大きな変化のひとつがテクノロジーです。人工知能を含めて日常の医療のあり方が変わります。テクノロジーを使いこなしていくことも、医師の役割となります」

医師で、医療政策に詳しい東京大学大学院医学系研究科の渋谷健司教授はそう強調する。

医師の能力だけでは、患者に合った最善の医療を提供することが難しくなってきているという。最終的に診断をしたり、治療法を決めたりするのは医師とはいえ、医師を支援するAIは、すでに着々と臨床現場に浸透しつつあるのだ。

放射線診断専門医の北村直幸医師がいま、熱い視線を注ぐのは、CTやMRIで撮った検査画像の診断を支援してくれるAIだ。

「これがないと不安でたまらなくなりますね。精度はかなりよくなっていますよ」

と、北村医師は言う。北村医師は、広島県内を中心に遠隔で画像診断を手がける「エムネス」(広島市)の社長を務める。同社は昨年から、画像診断支援システム「CIRCUS(サーカス)」を使い始めた。

サーカスは、東京大学医学部附属病院が開発を進める、検査画像から病変(病気の場所)を自動的に見つけ出すシステムだ。AI研究の一分野である「機械学習」という技術によって、過去の症例データにもとづいて病変を学習する。機械学習とは、コンピューターが既存のデータから自動的にパターンを学習してルールを見つけ出し、新しいデータが来たときに予測ができるようになること。

現在、エムネスを含む16の施設で臨床研究が行われ、肺の結節や脳動脈瘤を見つけるための画像診断の支援に利用されている。

「医師が自分で画像を見て診断をして、確認としてサーカスを使うケースが多いようです。見落としたものを、サーカスで検出されると、『助けてもらった』と感じる先生が増えているようです」(サーカスの開発を進める同病院の野村行弘・特任研究員)

例えるなら、パソコンの編集ソフトで文章を書いているときに、スペルチェックでミスを見つけるようなものだろう。

画像診断支援システムの導入の背景には、画像を読影して診断できる医師が不足していることがある。一方で、CTやMRIなどの検査機器の普及で、画像検査は急増している。

「たとえば、脳動脈瘤の検査では、一つの症例につき、百数十枚の画像を医師が見て診断します。うちではダブルチェックをしていますが、専門医でも見落としは避けられない」(北村医師)

●脳動脈瘤の自動検出

もはや人の力だけでは限界だという。そこで北村医師は、機械学習などの画像解析に強みを持つ「エルピクセル」(東京都文京区)に検査画像を提供して、脳動脈瘤を検出する画像診断支援システムの開発に乗り出した。

開発中のシステムでは、MRIの検査画像をもとに、画面上であたかも脳を輪切りにしたようにして脳全体を見ることができる。システムが脳動脈瘤を疑うと、自動的に瘤に赤色がついて、アラートを鳴らす。医師は自身の目で画像を見るが、アラートによって見落としに気づくというわけだ。

8月末、試験中のシステムを使って、北村医師はその精度に驚いたという。

「ダブルチェックとして使えますね。偽陽性(誤って脳動脈瘤だと判定)が少なくなるのがいいです。すぐにでも診断に取り入れたいと思っています」

エルピクセルの島原佑基・代表取締役は言う。

「画像を見分けるのは、そもそも人よりもコンピューターのほうが得意です。脳動脈瘤の検出では、すでに医師と同じくらいの精度で検出できるようになっています」

●AIがうつ病判定

AIは精神疾患の診断と治療も大きく変えていきそうだ。うつ病などの精神疾患は、重症度の評価は医師の主観によるため、かなり曖昧だ。血液検査などで症状を客観的に量ることもできない。疾患や重症度を、基準に基づいて分類するのが診断の基本だが、精神疾患の場合はそれが困難だ。

精神科医の岸本泰士郎医師は昨年、機械学習などのAIを活用して、精神疾患の重症度を客観的に数値で分析する試みを始めた。岸本医師が専任講師を務める慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室などが参加している。

まずは、うつ病と躁うつ病について、コンピューターが重症度を判定できるようにするのが狙いだ。そもそも精神科医は「表情の変化が乏しい」「体の動きが鈍い」「声が低くハリがない」などの患者の見た目や声で、症状や重症度を判別している。それを、コンピューターで判定できるようにするというのだ。

患者と医師の面談中に、カメラやマイクなどで患者の表情や声のデータを取得する。そのデータを機械学習でシステムに学習させ、システムを作り込む。高い精度でうつ病かそうでないかを判別することができたという。

今後は、うつ症状の重症度を数値化できるようにしていく。このようにして、コンピューターがはじき出した情報を利用することで、治療そのものが大きく変わる可能性があるのだ。

「コンピューターが提供する情報を患者さんと共有することで医師と患者さんの間に齟齬が生じにくくなったり、治療の効果が上がったりすると期待しています」

●医師9割がAI診療へ

今後は、医療の現場だけではなく、日常の生活習慣のデータなどもまとめて解析して健康に役立たせるためのAIが登場すると見られている。個人の地域での生活と、医療の現場がより密接につながってくるのだ。そんな中で、医師はどのように変わっていくのだろうか。

前出の渋谷教授はこう話す。

「コミュニケーション能力は、今以上に重要になります。学校の成績がいいというだけで医師になると苦労します。医師は、病院内だけでなく地域やコミュニティーの中で健康をケアするためのリーダー的な位置づけになるでしょう。そのためには、経営者のようなマネジメント能力も必要になります」

知識やデータはAIが担い、医師の役割は、それらをうまく使いこなすことがより重要になるという。

医師自身は、AIなどのテクノロジーを、どう見ているのだろうか? 医師専用コミュニティーサイト「MedPeer」が今年5月に医師を対象に実施したアンケートでは、回答した3701人の医師のうち90%が、「人工知能が診療に参画する時代は来る」とした。このうち最も多かったのが「10〜20年以内に来る」と回答した医師で、全体の33%を占めた。10年以内を含めると、全体の69%が20年以内に、人工知能が診療に参加すると考えているということだ。

人工知能が医療をする、というとまるでSFの世界のようだが、実際はすでに医療の現場では活用されつつある。

前出の宮野教授は言う。

「未来は、もうとっくにはじまっているんですよ」

(編集部・長倉克枝)

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。