http://www.asyura2.com/16/hasan112/msg/658.html

| Tweet |

なぜ日本では「共働き社会」へのシフトがこんなにも進まないのか? この社会に欠けている「条件」

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49532

2016.9.2 筒井 淳也 現代ビジネス

■日本の社会システムをめぐる一つのパズル

日本の家族や女性の労働については、ひとつのパズル=解くべき謎がある。それは、比較的長期的なデータを見渡し、また他国との比較をすると見えてくる謎である。まずはそのパズルとは何なのかについて説明しよう。

しばしば、「日本社会には『男は仕事、女は家庭』という考え方が染み付いている」と言われる。同レベルの経済発展を成し遂げている西欧諸国と比較すればたしかにその傾向は見られる。

2012年の国際社会調査プログラム(ISSP-2012)データによれば、「男性の役割はお金を稼ぐことで、女性の役割は家庭の世話をすることだ」という意見に賛同(「強くそう思う」「そう思う」)と回答した人の割合は、日本で24.4%だが、フランスでは12.5%、スウェーデンでは5.8%など、より低い割合になる。

ただ、では日本は「専業主婦社会」をさぞかし長く経験したのかと思いきや、実はそんなことはない。むしろ専業主婦モデルは、欧米社会において顕著に存在した制度であった。

現在では比較的充実した両立支援制度が存在しているフランスでも、世界的に経済が成長期にあった1960年代では現在の日本と同じく女性の「M字型就労」(*女性の労働力率をグラフ化すると、結婚・出産期に当たる年代でいったん低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するM字型になる)が見られた。欧米主要国の1960年代における女性労働力参加率は3割前後であった。

これに対して日本では、女性労働力参加率が最も低下したのは1970年代のなかばで、数値もせいぜい5割ほどまでしか下がらなかった。

これは、一方で女性も有償労働をすることが多い農業・自営業が衰退して、雇用労働が男性稼ぎ手中心に組織化されていくという変化があり、他方でサービス産業化のなかで女性が雇用労働に進出していく動きがあって、これらが重なっていたために生じた現象だ。

つまり、欧米のように女性がすっかり専業主婦になってしまう前に、職場で雇用されて働く女性が増えてきたのである。

要するに、欧米諸国ほど日本は本格的な専業主婦社会を経験していないのだ。日本女性はその多くが、常に何らかの有償労働をしてきた、といえる。ここでひとつの謎が出てくる。

なぜ本格的な専業主婦時代を経験してこなかったのに、日本はそこからなかなか抜け出せないでいるのか?

■「男性稼ぎ手モデル」から脱却できない背景

私の見方では、これに対する答えは次のようなものだ。

1970〜80年代くらいの日本社会は、いろんな要因から男性稼ぎ手モデルに「うまくはまっていた」のだ。欧米社会に比べてその「はまっていた」期間は短いが、そのはまりぐあいが強固であったために、なかなかそこから抜け出せないわけである。

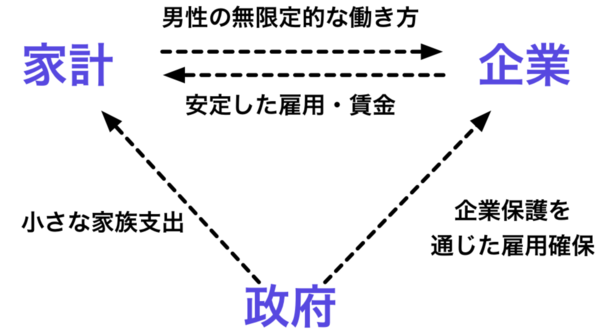

家計における「男性稼ぎ手+専業主婦」モデルと最も緊密な相互依存関係にあったのが、企業における日本型雇用モデルである。1970年代から80年代にかけて成熟した日本社会のシステムでは、以下のような相互依存関係があった。

まず企業は、長時間労働や頻繁な職務転換、そして即座の転勤に対応できる男性に安定した雇用と賃金上昇を保証する。このせいで内部労働市場が発達し、かわりに外部労働(転職)市場が不活性化する。

他方で家庭(女性)は男性(夫)から家事やケア労働(育児・介護・看護)を免除し、また女性がフルタイムの職を持たないことで夫の長時間労働や転勤に対応できるようにする。

そして政府は、公共事業を通じて雇用を創出し、各種規制や補助制度を通じて企業を守ることを通じて、男性稼ぎ手の安定した雇用を維持しようとする。

1980年代は、同時期の大量失業に頭を悩ませていた欧米社会を尻目に日本の経済・企業の「強さ」が目立った時期だったので、この日本的な働き方がその強さを支える要因として持ち上げられることになった。

日本的な男性稼ぎ手社会における企業・家計・政府の関係

経済面以外でも、人口学的に1970〜80年代は「良き時代」であった。なにしろ、その前の世代の人々に比べて子ども数が少ないために、育児にかかる負担が小さかった。

また、1970年代なかばというのは団塊世代の子育て期だったが、団塊世代はきょうだい数が多いために、多くの人びとが親の面倒を見る負担から免除されていたのだ。

もちろん出身地から遠く離れた都会の団地で孤立した子育てをすることになった団塊世代の主婦たちにはそれ相応の苦労もあっただろうが、圧倒的に有利な人口学的条件のために専業主婦生活が基本的に「悪くない」経験としてイメージされた、ということはあるだろう。

そして政府としても、こういった(好調な雇用と有利な人口構成という)状況において積極的に家族支出を増やすという方針を持つ必要がなかった。

欧米社会にとって1980年代は、まさに変化の時代であった。男性の雇用の不安定化、女性の高労働への進出が両立支援制度の整備を促し、社会の姿が革命的に作り変えられていく時期だった。しかし日本は女性の労働や家族をめぐる政策方針が大きく転換されることがなかった。

以上のような、偶然の要素も含む好条件があったために、家庭でも企業でも、そして政府としても、男性稼ぎ手モデルから脱却する動機を強く持つことがなかったのだ。

■「共働き社会」へのシフトに伴う困難

仕事、家庭、そして政府の日本的な役割のパターンはしかし、1990年代以降急速に崩れていく。

80年代まではなんとか維持されていた男性の安定雇用は、経済のグローバル化を背景に90年代以降不安定化する。他方で女性の高学歴化と産業構造の転換は、女性の雇用労働化をさらに推し進める圧力となる。

こうして、徐々に「共働き」というライフスタイルが日本でも見られるようになっていく。

こうなると、80年代まではうまく噛み合っていたシステムが機能しなくなっていく。

不足する男性所得は、女性のパート労働では補えないレベルに達し、結婚が成立する基盤が掘り崩されていく。長時間労働、転勤ありの働き方をする男性と女性は、お互いが一緒になったときのライフプランを立てることが難しくなる。症状として、未婚化の加速があらわれる。

諸外国が80〜90年代になんとか共働き社会へのシフトをすることができた理由は、いくつかある。

根本的に異なっていたのが、働き方・雇用制度である。内部労働市場と職能給≒年功賃金をベースとした日本では、労働力調整として外部労働市場を活用しないために、長時間労働、配置転換、転勤がついてまわる。

現在でも正社員は私生活の事情にかかわらず無慈悲な転勤を命じられることがよくある。これに対して外部労働市場と職務給(ジョブベース賃金)を基本とした欧米社会では、豊富な転職市場のほか、柔軟な労働時間の調整や同一労働同一賃金を通じた男女の賃金格差の縮小が実現しやすい素地があった。

これに加え北欧社会では、女性が大量に公的雇用されたことが女性にとっての仕事と家庭の両立に有利に働いた。日本のように公的雇用の割合が小さく、女性の雇用が民間経済に大きく依存しているケースとは条件が全く異なっている。

他方、政府のサイズが比較的小さいアメリカでは、移民社会であるがゆえの経済格差を背景として、ケア労働力が市場で相対的に安価に提供されるため、それが子どもを持つ共働きのカップルにとって不可欠のサポート要因となっている。

これも現在の日本社会では欠けている条件である。

■力強い介入をすると……

このように考えると、欧米社会の多くの確かに本格的な専業主婦社会を比較的長い期間経験したが、働き方その他の条件からすれば必ずしも専業主婦社会に過度にはまり込んだわけではないことがわかる。

したがって、そこから脱する手がかりもある程度社会に内在されていたのだ。これに対して様々な条件を欠いているなかで共働き社会へのシフトを模索しているのが現在の日本である。

このような認識からすれば、2000年前後から政府が逐次的に推し進めてきた両立支援制度が思うように成果を挙げられない理由もよく理解できる。

数度の「均等法」改正、「次世代法」(2003年)、そして「女性活躍推進法」(2015年)と、パッチワーク的に政策介入を行っても、夫婦がともに、ある程度余裕をもって働ける社会はまだまだ実現していない。

したがって共働き社会へのシフトを強力に進めるためには、かなり力強い介入が必要になってくる。そうすると、必ずどこかに矛盾が生じてくるはずだ。社会科学では、しばしば「制度的補完性」という概念が登場する。制度的補完性とは、ある制度・仕組みが別の制度と相互に補完関係にあることを指している。

この場合、一方を強制的に変更すると他方に深刻な影響が出てしまう。80年代までは(家庭、企業、政府という)各パーツがうまく「はまっていた」日本社会は、外的・内的な変化によって変更を迫られている。しかしある不具合を修正しようとして介入を行うと、別の不具合を生み出してしまう。

たとえば両立支援に向けた強力な労働規制を導入すると、おそらく一部の、労働力からの過度の収奪に依存する企業は市場から退出することになる。

日本政府は従来「企業を通じて雇用を守る」方針を持ってきたが、大陸ヨーロッパや北欧社会では雇用を得られない労働者の生活保障を直接政府が行ってきた。日本では考えられないほど労働規制が順調に遂行されてきたのは、こういった仕組みの違いが背景にあるからだろう。

また、比較的経営に余裕を持つ大企業にとってみても、共働き社会においては内部労働市場や無限定的な人材配置をぞんぶんに活用することは難しくなる。

■「共働き社会」の弊害

これまでは、共働き社会へのシフトに伴う困難について書いてきた。他方で、共働き社会が実現したとしても残される問題もある。

拙著(『結婚と家族のこれから』光文社新書)にも書いたが、あらためてまとめなおすと、次のようになる。

ひとつは、すでにいくつかの識者によって指摘されているが、共働き社会化は世帯間の所得格差の拡大をもたらす可能性がある。というのは、所得の高い男性と所得の高い女性がカップルになるからである(経済同類婚)。

男性稼ぎ手+専業主婦社会では、稼ぎのある男性と結婚した女性は仕事をしないが、稼ぎの低い男性と結婚した女性は仕事を続けたため、女性の有償労働は家計の格差を縮めるように作用した。しかし共働きが一般化すると、女性の稼ぎはむしろ格差を広げる力を持つ。

これは当初所得の格差が小さい北欧社会においてはあまり見られていないが、日本がそれに近づいていると考えられるアメリカ社会では、1970年代以降の所得格差の拡大のうち、25〜30%ほどが「共働き社会化」によってもたらされたと言われている。

以上は共働き夫婦の「経済格差」についての問題であるが、共働き社会化は「幸福格差」をもたらす可能性もある。子どもを持つ夫婦と子どもを持たない夫婦の幸福度のギャップは「親ペナルティ」と呼ばれ、一般的には子どもを持つことによって幸福度は下がるとされている。

しかし、もし政府が両立・子育て支援を寛容にしていれば、このギャップが小さくなることが分かっている。アメリカの社会学者の研究によれば、政府のサポートがないアメリカでは、先進22ヵ国のうち、この親による幸福度ペナルティが最大になるという。

日本はこの研究の対象には含まれていないが、日本の公的な家族支出はOECD諸国でも最低レベルであり、アメリカに近い状態にあるとしてもおかしくはない。

■これからの方向性

共働き社会に関する日本の目標は二つある。

第一の課題は、いかにしてスムーズに共働き社会に移行するか、である。もうひとつは、その際に、共働き社会化に伴う弊害をいかに軽減するか、である。第二の問題は、まだそれほど気にしなくてもよいかもしれない。しかし重要な将来的課題であろう。喫緊の課題は、もちろん第一のものだ。

すでに見たように、日本社会では、女性の有償労働への参加や少子高齢化の克服という大きな課題を、重い足かせをされた状態で解決していく必要がある。抜本的な解決を模索するのか、それとも漸次的に社会を変えていくのか──選択するのは国民自身だろうが、現実的なのは後者であろう。

たとえば「男性稼ぎ手モデル」と相性が良かった日本型雇用を根底的に変えることは、(特に若年層の)失業率の増加等の大きな副作用をもたらす可能性がある。

いきなり全てを変えることは難しいから、まずは労働時間の上限規制の強化、そして転勤を伴わない地域限定キャリアコースの整備などを優先して、少しでも女性が継続的に働きやすい環境を整えていくのがよいかもしれない。

筒井淳也(つつい・じゅんや)

立命館大学産業社会学部教授。1970年生まれ。一橋大学社会学部卒業、同大大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(社会学)。専門は家族社会学・計量社会学。著書に『制度と再帰性の社会学』(ハーベスト社、2006)、『親密性の社会学』(世界思想社、2008)、『仕事と家族』(中公新書、2015)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書、2016)など。

現代の諸問題を社会学の視点で分析し、〈結婚と家族のみらいのかたち〉を考察!

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民112掲示板 次へ 前へ

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。