http://www.asyura2.com/13/nature5/msg/163.html

| Tweet |

JBpress>イノベーション>科学の現場 [科学の現場]

終息に向かう「地球温暖化」騒動

IPCCの「報告書」はこれで打ち止め?

2013年10月23日(Wed) 渡辺 正

日本は過去8年間、官民合わせて20兆円以上を「CO2排出を減らすため」に費やしてきた。しかし、その20兆円でCO2排出量が減り、地球の気温が下がった気配はない。IPCCという「権威」の言うがままに日本は、東日本大震災の被害総額(17兆円)以上の巨費を無駄に投じてきたのだ。

だが、ここにきて「人為的CO2脅威論」は科学的なほころびが次々と明らかになり、崩壊への道をたどりつつある。日本社会の健全な回復のためにも、私たちはそろそろ地球温暖化という神話(ホラー話)から目を覚ますべきだろう。

IPCCの報告書は「天の声」なのか

2013年9月26日、国連の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が「第5次評価報告書」(以下「報告書」)を発表した。正確に言うと、報告書全体のうち、まず科学知見を扱う第1作業部会の「政策決定者向け要約=SPM」を承認・公表し、最終稿を受諾した(出版は2014年1月の予定)。

第2作業部会(影響)のSPMと最終稿は2014年3月の総会(横浜)で、また第3作業部会(対策)のSPMと最終稿は同4月の総会(ベルリン)で承認予定。なおIPCCは従来、第1次(1990年)・2次(1995年)・3次(2001年)・4次(2007年)の報告書(各3分冊、約3000ページ)を出してきた。

第1作業部会の報告書を日本のメディアは、天の声かのごとく聴き、社説で「温暖化対策」の緊急性を訴えた(後述)。IPCCに集い、「人類の未来を守りたい(?)」官僚や、潤沢な研究費と名声を楽しむ研究者には、思う壺だったろう。

だが報告書には問題が多い。事実から目を背けた部分や、第1~4次より劣化した部分もある。

個人的に重要だと思う点を、紙幅の範囲で紹介したい。扱いきれない側面の私見は、一昨年の拙著『「地球温暖化」神話――終わりの始まり』(丸善出版、2012年)に述べてある。ご参照いただきたい。

国民をその気にさせるテクニックとは

1970年代後半から人為的CO2温暖化を心配する人々が次々に現れ、88年のハンセン証言(注:NASA・ゴダード宇宙研究所のハンセン前所長が「CO2が地球温暖化を引き起こす」と証言し、地球の気温トレンドの上昇を予測。しかしその予測は完全に外れた)をきっかけに世は「CO2脅威論」一色となる。その際、CO2脅威論を世界中に植えつける大きな役割を果たしてきたのがIPCCだ。

IPCCという団体の使命は、設立(1988年)以来の活動規範(Principles)に、「人間が起こす気候変動(=温暖化)のリスク(=脅威)の科学面と影響、対策を考える」と明記してある。なお、科学面・影響・対策は、それぞれ報告書の第1・2・3分冊にあたる。

つまり、「温暖化は人類への脅威」を大前提とする団体だ。まっとうな科学なら、まず脅威の「有無」をじっくり調べ、脅威がほとんどないと分かれば解散するだろう。けれどIPCCにその選択肢はない。

IPCCの元幹部、カリフォルニア大学のシュナイダー教授(2010年没)が記者会見で吐いた名言「国民をその気にさせるには、・・・あやふやな部分は隠し、国民が怖がりそうな話だけをメディアにズバッと言わせるんです」も、とうてい科学組織の姿勢ではない。

以上を念頭に置けば、報告書のトーンも、メディアが報告書を受け取る姿勢(後述)も、ストンと腑に落ちるだろう。

CO2は増えているのに温暖化は停止している

今回の報告書(=第1分冊)は、海水温や海氷、海水準のことも含むけれど、話の根元は「地上平均気温の動向」だ。気温の話は、(1)すでにあるデータの解釈と、(2)将来予測の2つに分けて考えよう。まずは(1)を眺める。

現在までの気温動向についてIPCCは、「20世紀中期以降に起きた温暖化の主因は、人間活動である可能性が極めて高い(確率95%以上)」とした。

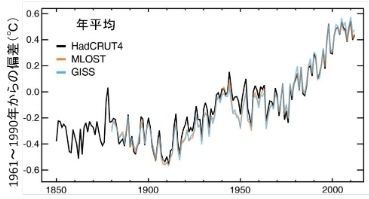

世界の年平均地上気温の経年変化

「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書 第1作業部会報告書(自然科学的根拠)の公表について」(文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省)より

だが報告書中の実測データを見ると、1951~2012年(62年間)のうち、気温が明確に上昇したのは1975~98年の24年間(40%弱)しかない(右の図)。

しかも1975~98年は、世界中で都市化が進み、気温観測点のローカル環境変化(エネルギーの集中消費、車の増加、高層ビルの増加、植物の減少など)が温度計の読みを上げた期間にあたる。とても「(気温上昇の主因が人間活動である可能性は)確率95%以上」と断定できる話ではない。

IPCCは次に、「1998~2012年の気温の上昇率は、1951~2012年より小さい」と書く。

だが「小さい」どころの話ではない。1998年以降(ほぼ京都会議以降)の16~17年間は、権威ある数機関が発表する地上気温も、1979年以来の衛星観測気温も、横ばいのまま推移している。なお、衛星観測した日本の大気温は、過去35年間まったく上がっていない。さらに、2001年以降の12~13年間は、どの気温データもくっきりと低下傾向を示す(2030年ごろまでは寒冷化が続くと予想する論文もある)。

同じ期間に世界のCO2排出量は、中国などの工業化で激増してきた。だから、IPCCが今回の新見解だとする「世界平均地上気温の上昇幅は、CO2の積算排出量にほぼ比例する」は、どこからどう見てもおかしい。

16~17年間に及ぶ「温暖化停止」という事実の意味は重い。なぜなら、少なくとも同期間、仮に世界各地で「異常気象」や干ばつ、早い梅雨入り、「最も遅い真夏日」があったとしても、その原因が「地球温暖化」だとは言えないからだ。その肝心なことをIPCCは、報告書のどこにも明記していない。

ちなみに過去17年間、室戸台風(1934年:上陸時911ヘクトパスカル)や枕崎台風(1945年:同916ヘクトパスカル)、伊勢湾台風(1959年:同929ヘクトパスカル)に肩を並べる強さの台風は日本に上陸しなかった。

17年間はそうとう長い。高校生には全人生(12~13年間でも就学以来の人生)だ。先ごろ某高校に招かれた際、約20名の生徒に「17年間の気温の横ばい」と「12年間の寒冷化」を語ったところ、小学校・中学・高校で「危険な温暖化が進行中」と先生(やメディア)に教わり続けてきた彼らは、一様に目を白黒させていた。

「海の温暖化」を持ち出す支離滅裂な解釈

さすがに16~17年間の温暖化ストップ(IPCC語で「平均気温上昇率の低下」)は気になるのだろう、IPCCは「海の温暖化」を持ち出した。

「1971~2010年の深度0~700メートルの水温上昇はほぼ確実」「1992~2005年に3000メートル以深の水温が上がった可能性が高い」と述べ、「1971~2010年に起きた海の温暖化は、気候システムが蓄えたエネルギー変化の90%以上を占める」としている。

だがそれもありえない。「CO2が生む」熱は深海に直行せず、表層を暖めてからじわじわ深部に拡散するからだ。

表層が暖まったときは、大気も必ず暖まる。つまり、「深海の温暖化」は、「地上気温の横ばい」の説明にはならない。支離滅裂・自暴自棄の世界だろう。

そもそも第1次~4次報告書は、海の温暖化に深く立ち入ってはいない。すると、「これで科学面は決着」と胸を張った第4次までの気候モデルが、ほぼ誤りだったと認めたことになる(むろんそう書いてはないが)。

コンピュータ予測は当たらない

IPCCが語る気温の「怖い」上昇も、影響(海面上昇、氷河の後退、海氷の減少)も、大半が「コンピュータの予測(シミュレーション)ではこうなる」という話だった。

「2100年に気温がこれほど上がる」「海面がこんなに上がる」といった予測をメディアが鵜呑みにして流すため、政治家から幼稚園児まで全員がおびえる仕掛けになっている。

気温については、「気候感度」の評価が核心をなす。気候感度とは、「CO2濃度の倍増で気温が何度上がるか」を示すものだ。IPCCは2007年の報告書で「気候感度は1.5度~4.5度。1.5度未満は考えにくい。いちばん確からしいのは約3度」と述べた。

しかし気候感度をいくらと見るかはまだ異論が多く、昨今もいろんな見解の論文が出る。IPCCは、最低に近い値を「確信度が低い」のだと退けてきた。

CO2濃度の将来動向も読みにくいため、IPCCは複数の排出シナリオをもとにコンピュータ計算している。今回の報告書は、シナリオ4種の結果をまとめ、2100年に最高4.8度、最低0.3度と見積もった。それを受け、日本のマスコミは「今世紀末に地球の気温が4.8度上がる」と危機をあおりたてている。むろん、IPCCは「0.3度なら心配はない」とか、「最低値になるよう期待する」といった表現をすることはない。

気候システムは複雑きわまりない。仮に温暖化が進めば、海水の蒸発が増える。結果として増える雲が、温暖化を加速するのか(正のフィードバック)、抑えるのか(負のフィードバック)も不明だ。

IPCCは「正のフィードバック」派だが、かつて大気中CO2濃度が現在の4~5倍だった1億年ほど前、地球が熱暴走した証拠はない。そうである以上、負のフィードバックが正解ということになる。要するに気候の計算はまだ完成していない(50年後もそうだろう)。

いま気候モデルの数は70を超すという。正しい答えを出せるのか(それとも出せないのか)は、過去~現在の実測値とシミュレーション結果を比べれば分かる。比較をした結果、ほぼ全部のモデルが実測値と大きく外れたことが明らかになっている。

IPCCはその比較もしたけれど、報告書に載せた図(番号1.4)では、比較用の基準年を巧みにずらし、外れの度合いを小さく見せている。

だがそんな小細工がいつまでも通りはしない。気温低下が今後も続けば、言い逃れできない瞬間が絶対に来る。だから「次回のIPCC報告書はない」と見る人も多い。

ちなみに夏の北極の海氷面積は、IPCC予測を尻目にここ1年で60%も増え、過去10年間の最高を記録した。そんな事実が、温暖化科学の未熟さを語り尽くす。

IPCCの報告を垂れ流すメディア

今回のIPCC報告書は、国内のほぼ全部の新聞が社説にした。7紙の見出しを紹介しよう。

「IPCC報告:深刻な温暖化にどう備えるか」(読売新聞)

「温暖化防止:後悔しない政策を早く」(朝日新聞)

「温暖化報告書:人類の危機への警告だ」(毎日新聞)

「IPCC報告書:長期的視点で原発選択を」(産経新聞)

「懐疑論を超え温暖化抑止に行動を」(日本経済新聞)

「温暖化評価報告:まいた種は刈らねば」(東京新聞)

「温暖化防止:世界は危機に瀕してる」(北海道新聞)

産経の論調と、「原発を増やすのはもってのほか」と本文に書いた東京の論調が真逆だという温度差はあるが、どの新聞も報告書を讃え、「CO2削減を進めよう」と訴える。

警告の好きなメディアは、幅があるなら最も怖そうな値を使う。大半の記事が、2100年時点の昇温には4.8度(最大値)、海面上昇には82センチ(最大値)という値を使った。予測の幅と現実的なCO2濃度の動向を思えば、せいぜい気温上昇は2度、海面上昇は30センチだろう。

2度の気温上昇は福島と東京の気温差より小さく、30センチは「さざ波」だ。だから、パニックになる話ではない・・・と国民を安心させるのも、メディアの役目ではないのか?

メディアがIPCCに盲従するココロは分かる。昨今、車・家電から日用雑貨まで、企業は「エコ」商品を大々的に展開している。エコの根元は「CO2脅威論」だ。CO2脅威論に疑問を挟むと、スポンサーのご機嫌を損ねることになる。だからメディアはIPCC発表を垂れ流すのだろう。

経済活動をする限りCO2排出は減らせない

2014年4月に出る第3分冊の骨子は、CO2の排出削減だろう。だが京都議定書の発効から8年間、世界全体で100兆円(日本だけで20兆円以上)もの温暖化対策費を投じながら、大気中CO2濃度の足どりはまったく変わっていない。

CO2の排出量は、世に出回るお金の総量で決まる。お金の促す経済活動がエネルギーを使い、CO2を出すからだ。

要するに、省エネや節電をしても、浮いたお金(東京都の400万世帯が10%の節電をすれば400億円)が経済活動に回ってCO2排出を促す。ソーラー発電や風力発電もCO2排出を減らさない。

そんな話を中学生や高校生にすると、すぐに分かってくれる。だが温暖化ネタで潤う企業人や役人、メディア、研究者は分かろうとしない。悲しい現実だと言えよう。

世界の3%台しか排出しない日本が1割や2割の削減をしても(できはしないが)、地球の気温にはまったく影響しない。それを理解して次のIPCC発表を「報じない」メディアの出現を望む。

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38980

| 拍手はせず、拍手一覧を見る |

★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)

(タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明)

(←ペンネーム新規登録ならチェック)

↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)

↓画像認証

( 上画像文字を入力)

ルール確認&失敗対策

画像の URL (任意):

削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。