※2023年4月6日 日刊ゲンダイ9面 紙面クリック拡大

安藤優子氏が説く 古すぎる自民党の女性認識や家族観はどこから来て、なぜ頑迷なのか 注目の人 直撃インタビュー

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/321150

2023/04/10 日刊ゲンダイ

安藤優子(キャスター・ジャーナリスト)

安藤優子氏(C)日刊ゲンダイ

岸田首相の同性婚に対する認識や首相秘書官のLGBTQへの差別発言には、自民党の「伝統的家族観」が透けて見える。先月末、「たたき台」が出された少子化対策も、政権与党の家族や女性に対する意識が変わらなければ効果が出ないだろう。そんな中、注目されているのが「自民党の女性認識 『イエ中心主義』の政治指向」という一冊。著者は、長年のテレビキャスター業の中で抱いた疑問を大学院で研究、博士論文にまとめたという。古すぎる自民党の家族観は、どこから来て、なぜ頑迷なのか。

◇ ◇ ◇

──LGBTQや同性婚、少子化の問題がクローズアップされ、著書が注目されています。昨夏に刊行された際、自民党から反応があったそうですね。

最初は「えっ」って。でも、意外に興味を示してもらえて。自民党の中でも早期に夫婦別姓を実現する議員連盟などから、話を聞かせてほしいというリアクションがありました。決してアゲンストな反応ではなく、そういう考え方もあるのかと捉えていただけたのは良かったです。

──著書のタイトルに「イエ中心主義」とあります。自民党の女性認識や家族観について、どんなことが分かったのでしょう?

研究の出発点は「なぜ日本はこんなに女性の国会議員が少ないのか」でした。そして、女性に注がれている「らしくあるべき」などの社会の目線がどこから来たのか、という疑問にたどり着いた。研究を進めていくと、それは、突然降って湧いたりとか、誰かが種をまいて芽を出し、ふんわりとしたところで植えつけられたものではなく、一定の意図を持って再生産されてきたということが分かった。

自民党は長らく政権与党としてこの国の政治を牽引し、同時に日本の政治文化をつくってきました。それには、役割分担論も含まれます。まず母親、良き妻として頑張れとか、子どもを産んで育てて一人前とか。そうした価値観は、自民党の経済政策として、1970年代に再評価されたものが戦略的に再生産され続けてきた、ということを本の中で解き明かしているんです。

個の尊重が欠落した「枠の保守」

──伝統的な家族観は、そもそも経済政策だったんですか。

1970年代、女性に「家庭長」という奇妙な役割を与えて、家庭内安全保障を機能させたのです。女性が家庭長として、子どもをちゃんと育て、夫を元気で送り出し、おじいちゃんおばあちゃんの面倒をつつがなく見て、家庭の中の安全保障を担えば、ひいては国の福祉予算が減免されるという経済政策です。つまり、家庭長という形で女性に無償の労働負担を強いたわけで、女性は家庭長たる者が最も美徳とされる価値観が強調されるようになっていきました。女性は家の構成員としては認識されても、個人として認識されず、常に誰かに従属するものとされてきた。私はこれを「女性の個人としての認識の放置」と呼んでいます。

──今もその状態が続いている?

女性に対する認識は一度たりとも変更や見直しが行われていません。政治の無作為の作為です。個人を尊重しないのは人権問題であり、LGBTQや夫婦別姓の問題の根源と、ものすごくリンクする。自分の性や指向に対しての自由は、人権そのものじゃないですか。常に家を中心とした価値観みたいなものが、個の尊重を阻んでいます。今の対立の構図そのものですよね。例えば、岸田さんは同性婚について「社会が変わってしまう」とおっしゃった。

パパとママがいて、2人の子どもがいてという、今やどこに行ってしまったか分からないような、税金計算する時のモデルケースみたいな家庭の形が、社会だとおっしゃりたいのかもしれない。しかし、「形が変わってしまう」のは枠組みであって、そこで圧倒的に欠落してるのが、パパもママもひとりの人間なんだよっていう個の尊重です。LGBTQの問題も夫婦別姓の問題も、別に全員にそうしろと言っているわけじゃない。選択の自由をくださいと言っているのであって、すべて禁止でなければならないという考え方は「枠の保守」なんだと私は考えています。

「女性が輝く社会」は女性政策とは呼べない

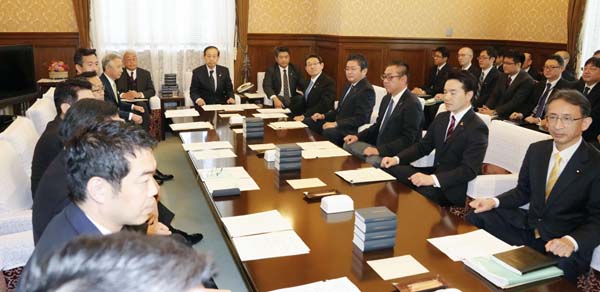

政治の世界に女性議員がいない(衆院・議連委員会の理事会)/(C)共同通信社

──確かに、正社員の夫、専業主婦の妻、子ども2人のモデル家庭が、年金計算などでまだ使われています。非正規雇用は女性が多いですしね。

1970年代の文献に「家庭長としての役割をきちっと果たした上で働くのであればパートタイムが望ましい」と書いてあるんですよ。当時はそれをもって社会進出と呼んでいた。そこから今、どれだけ前に進んだのでしょうか。働く環境や同一労働同一賃金など、制度や政策を整えようとしていますが、根底にある女性に対する認識が本当に変わったのかどうか。女性がこうあるべきみたいな意識は、私たちが思うより根深いですよね。

──意識改革は政治の世界が最も遅れています。男女平等参画に関する内閣府の世論調査でも、そんな結果が出ました。

例えば女性政策でいうと、安倍政権の「女性が輝く社会」をまず頭に浮かべます。でも、あの「女性が輝く社会」って、ほとんどが女性を労働市場に戻すための経済政策、もしくは労働政策です。だったら「女性が働ける社会」と直訳した方がいい。女性が働ける社会のために、待機児童ゼロや育休の奨励などいろいろありました。最近は男性の育休も奨励していますが、あれは「子どもがいても女性が働ける社会の実現」であり、私は女性政策とは呼ばない。もっと人権に配慮したものを女性政策と呼んでほしい。

──人権に配慮した女性政策とは?

人権というと、なにか小難しいことのように捉えられてしまいがちですが、相手と自分の違いをお互いに容認し、許容するのが人権を尊重すること。そんな大仰なものじゃない。人権に配慮した女性政策とは、例えば、病気の時に誰かに相談するシステムづくりとか、子育てに行き詰まった時に、その女性がたったひとりでも生きていけるように援助する政策。現状は、妻として生きる女性が子どもを育てながら仕事をすることを前提にしているじゃないですか。そうではなく、非正規雇用だろうが正規雇用だろうが、結婚していようが、結婚していまいが、女性がひとりで生きていく時にそれを支えるのが本来の女性政策だと思います。

男女共闘しないと厚い壁を乗り越えられない

──女性の生き方に直結するような?

もっと言えば、例えば、子どもを託児所に預けて働いているお母さんがいるとします。でも、お母さんはお母さんじゃなくて、ひとりの女性に戻りたい時間もあるわけですよね。妻でもなく、母でもない、ただの自分に戻りたい。たぶん、今の日本でそういうことを言うと、ぜいたくだとか、わがままだとか言われるんです。男性にとっても同じことだと思うんですよね。先日、ある政党の女性議員たちとの会合で「男性が育児をする楽しさを奪ってはいけない」とおっしゃった方がいて、うまいこと言うなあ、と。男女共闘するくらいの気持ちじゃないと、厚い壁をなかなか乗り越えられないと思っています。

──自民党はLGBTQの理解増進法ですら前に進められない。どんなアプローチが必要でしょう?

夫婦別姓の問題もそうなんですよ。日本政府は国連から「これは人権の問題だから、ちゃんと取り組んでね」と3回も勧告されている。ずっと棚上げしてきて、法案自体がもう30年間塩漬け。あるものを通せばいいだけなのに、なぜそこまでかたくなになるのか。(推進派の)自民党議員も「本当に人権としての意識が足りない」とおっしゃっていました。

LGBTQの理解増進担当の首相補佐官・森雅子さんは、こういう問題に積極的に取り組んでいらっしゃる方だと思っているので、具体的な一歩を示してほしい。岸田政権にとって存在感を見せられる絶好のチャンスですよ。女性問題に本気で具体的に取り組み、なおかつLGBTQに対してもこれだけ踏み込んだ解釈をするんだとなれば、今までの政権と差別化できるじゃないですか。やりがいのあるテーマだと思います。

(聞き手=小塚かおる/日刊ゲンダイ)

▽安藤優子(あんどう・ゆうこ) 1958年、千葉県生まれ。上智大学外国語学部比較文化学科(現・国際教養学部)卒。2008年、同大大学院グローバル・スタディーズ研究科グローバル社会専攻修士課程修了。13年、同博士課程後期・満期退学。19年、グローバル社会学博士号取得。大学在学時からテレビ業界で仕事を始め、1987年から2020年までニュースや報道番組のキャスター。今月1日付で椙山女学園大学客員教授に就任。

http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/157.html

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。