�L�� [�o���ϖ�78] �e���V���b�s���O�ł��Ȃ��݂̓��{���̂��j�Y �e���V���b�s���O�ł��Ȃ��݂̓��{���̂��j�Y

1 ���O�F

�}�k���l�R(�����s) �F2012/11/09(��) 14:46:46.17 ID:owaS5bXe0

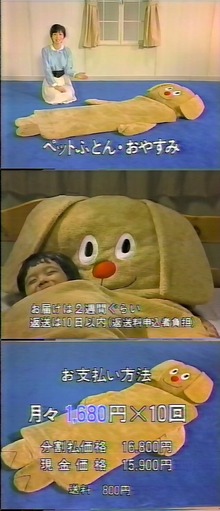

�u���{���́v�������Đ��@��\���@���P�V�O���~�A�q�b�g���i���ݏo����

�ʐM�̔����́u���{���́v���^�c���鑍�ʁi���s������j���X���ߌ�A�����Đ��@�̓K�p����n�قɐ\�������B�����z�͖�P�V�O���~�B�e���r�V���b�s���O�̃p�C�I�j�A�I���݂��������A�ŋ߂̓q�b�g���i�Ɍb�܂ꂸ�A�C���^�[�l�b�g�ʔ̋Ǝ҂̑䓪�Ŏ��v���������Ă����悤���B�����A���҂�������B

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121109-00000553-san-bus_all

�L�� [�o���ϖ�78] �j�[�g�A�h���A�O���l�J���ҥ���Љ�Ɗ�ƃ~�X�}�b�`������������@ �C�V���k�����ɕ����u���{�̌ٗp�v�i��ҁj

�j�[�g�A�h���A�O���l�J���ҥ���Љ�Ɗ�ƃ~�X�}�b�`������������@

�C�V���k�����ɕ����u���{�̌ٗp�v�i��ҁj

2012�N11��9���i���j�@ ���� ����

�@���{����w�Z��\�����̋������ł��B

���Ј��̐�ΐ����������Ă���̂����

����F�ǂ̂悤�ɓ��v���Ƃ邩�ɂ����܂����A���Ј��������ăt���[�^�[�A�j�[�g�������Ă���Ƃ������Ƃɂ��āA���������^�`������Ƃ������Ƃ�����������Ă���킯�ł����A�����ɂ��Ă͂������ł����B

�C�V���F�܂��K�͍�1700���l�����܂��B����͎�w��900���l�ł��B�w����150���l�ł��B�����܂ł͒��ڃf�[�^�ł��B���Ƃ́A�l�̕��Ő��v���Ă��܂����A��w����������҂�250���l�B����҂�60�Έȏ�őł��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A��N���������l�����͔K�ٗp�������̂ŁB����ŏo����250���l�B����Ɋw����150���l�B����瑭�Ɍ����u���ӘJ���ҁv�����v�����1300���l�ł��B�c���400���l�ƂȂ�B

�@�c���400���l�ɂ��Ă��A������S�������ł������Ƃ����ƁA�Ⴆ�A��ʐE�ƌ����鎖���̂��o�����́A1970�N��A80�N��͍��ʓI�����ʼn��x���ٔ��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�Ⴆ�A30�ɂȂ��߂�Ƃ����Г��K������������A�������ق̂Ƃ��ɂ܂��Ɛg�����Ƃ����̂����K�ɏ�����Ă�����A����ȍ��ʓI�ȋ����œ����Ă��āA�����Čٗp�����肵�Ă���l�ł͂���܂���ł����B���������l��������́\���Z�l�Ȃ̂ł����\��100�`150���l���h����_��Ј��ɂ�����Ă���B����͒P�ɖ��O�������Ј��ŁA�����͐��Ј��ł͂Ȃ������l�������A�K�_��Ј��ɕς�����������Ǝv���܂��B

�@�ق��ɂ��A�Ɩ������ƌ����āA�g���^�ł��V���c�ł��A���D�ł������ł����A1950�N�ォ��A�H��œ����Ă���J���҂̂����̑����́A���͉�Ђ�\�������̎Ј��ł����B���ł����h���ł��B���ꂪ�����Ƒ����Ă����̂��A�����A����͔h���ł��傤�A�����Ƃ����̂͂��������ł��傤�Ƃ����̂ŁA2003�`2004�N��������܂肪�������Ȃ�܂����B���̎����ɐ����Ɣh����OK�ɂȂ����̂ŁA�����̐��Ј��������l���h���ɂ�����Ă���B

�@����Ő�����Ђ̐��Ј����A�h���ɑ��30���l�ς���Ă��܂��B��قǂ̈�ʐE����K�ɗ��ꂽ�l�����ƍ��킹��ƁA�����150�`200���l���炢�ɂȂ�B���������A�u�ߋ������O�������Ј������A�ҋ��͔K�ƕς��Ȃ������v�l�������A400���l�̒��ɑ����܂܂�Ă���B

�u���Ј��̃N�r����ĔK���ӂ₵���v�͊ԈႢ

�@����ŁA���Ј����ǂꂾ�����������B�Ő�����1996�`1997�N��3800���l���܂����B����3400���l�ŁA�����Ă���̂�400���l�ł��B�K��1700���l���������̂ƁA����400���l�ł́A���K������Ȃ��ł��傤�B1700���l�ӂ����̂́A���炩�Ɏ�w�J���A����ҁA�w���Ȃǂł��B�͍̂����œ����Ă�������呲�̃A���o�C�^�[�͂���Ȃɂ��Ȃ������B�Ƃ����Ӗ��ŁA���܂œ����Ă��Ȃ������l�̘J���Q���̕������|�I�ɑ����B�����Đ��Ј��̑�ւł͂���܂���B

�@����ł����Ј���400���l�����Ă��܂��B����͐��Ј��̃N�r����ĔK���ӂ₵���ƕ\�ʓI�Ɍ��Č��l�͂��܂����A����͊ԈႢ�ł��B�ǂ��ԈႢ���Ƃ����ƁA�K���ق��Ă���킯�ł͂Ȃ��āA���ގY�ƁA�Ⴆ�A���ƁA�H�Ƃ́A�ǂ�ǂ����Ȃ��ĂԂ�āA�l���ق�Ȃ��Ȃ��������ł��B���ꂩ��A��N�ސE�ɂ���Ď��R�����Ȃ���ǂ�ǂ����Ȃ��Ă�����Ђ���������܂��B

�@����͉��ƘA�ւ��Ă��邩�Ƃ����̂�����ƁA��ԘA�ւ��Ă���̂͐��Y�N��l���ł��B�v�́A��������������߂���A��[���Ȃ��B�������������ǂ��Ƃ�߂�A���Y�N��l������O��Ă����ƁA���Ј��͌����Ă����B���Y�N��l���A65�܂ł̐l��������A���R�����ɂ������ގY�Ƃ͂���Ōٗp���I���邩��A����ŏI���Ő��Ј��͌����Ă����B�K�ɑ�ւ���킯�ł͂Ȃ��Č����Ă����B����ł����ƁA���Y�N��l����1996�N�̃s�[�N����600���l�����Ă��܂��B�܂�A���Ј���400���l���炢����v���͏\�������ɂ���B

�@���̂悤�Șb�Ő������čl����A��҂��K�ɂȂ����A���Ј��̑�ւŔK���ł����Ƃ����b�͘_��������ŁA�����āA���ꂪ��҂ɂ������Ă���Ƃ����b�͖��炩�ɍs���߂��ł��B

��҂Ɗ�Ƃ̃~�X�}�b�`�͎d�g�݂����Ȃ��Ɖ������Ȃ�

����F�ΐl�\�͂��]��Ȃ��l���j�[�g�ɂȂ��Ă���Ƃ���������Ă��܂���ˁB

�C�V���F������2�̈Ӗ�������Ǝv���ė~������ł��B����������ƌ����Ă���l�����́A100���A150���Ƃ����b�ł����A����͔K�̐��Ƃ͑S���Ⴄ���������������ƌ������玸��ł����\���Ȃ茅�̈Ⴄ�����ł��B���������l�����͍��̎Љ�̂����Ő��܂�Ă���Ɩl�͎v���Ă��܂��B���ꂪ1700�����ƌ���ꂽ�獢��܂����A100���A150�����Ƃ킩������Ώ��ł���Ǝv���܂��B�ނ�ɂ͌ٗp���łƂǂ߂��A�Љ�A����悤�ȃv���O�����������Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̖�肪�������傫�����璼���Ȃ�������Ȃ��B���{�^�ٗp�Ƃ͊W�Ȃ��b�ł��B

�@�ǂ����Ĉ���������悤�ɂȂ��Ă��܂������H�@���ꂱ���Y�ƍ\���̕ω��ł��B���̐̂́A���c�ƁA�_�ƁA���ƁA�����ƁA�����ĉƑ��o�c�̏��K�͖@�l�B���������u�m��Ȃ��l�Ƃ͌��𗘂��Ȃ��ʼn߂�����v�Y�Ƃ�������ł�����܂����B���ꂪ�A�O�q�̂悤�ɁA�O���[�o�����A�������̔g�ŏ�������A���́A���c�E�Ƒ��o�c�@�l������A�����āA�T�[�r�X�ڋq�Y�Ƃ��Y�Ɛl����7������قǂɂȂ����B�����A�u�ΐl�����v�Ƃ����l�̍s���ꂪ�Ȃ��\���ƂȂ��Ă��܂��B

�@������A�{�C�ł����ɑΏ����Ă����Ȃ��ƁB

�~�X�}�b�`�ŎЉ�ɏo���Ȃ��l������

�@2�ڂɂ���̂́A�{���Ȃ炫����Ɠ�����A�n�[�g������ȂɎキ�Ȃ��̂ɁA�~�X�}�b�`�ŎЉ�ɏo���Ȃ��l���A���ɑ����B�����A�悭����ƁA���������l���A�����悤�Ȋ�Ƃ́A�ӊO�ɂ���̂ł��B�Ⴆ�A�����}���ȎВ������钆����ƁB�ꌩ�|�����ǁA�����́A���[�_�[�V�b�v�Ƃ��Ƃ�K�v�͂Ȃ��B�������܂܂ł����B

�@����������Ƃ����āA����ɕ��W�Łu�����������v�Ƃ����l�͂���ł��傤�B���l�ɁA�V�܂̘a�َq������Ƃ��ŁA�����͋ɒ[�ɒႢ�A�N��250���~���炢�����ǁA�ɂŁA�y�ŁA�c�Ƃ��Ȃ��A�Ƃ�����Ђ��m���Ă��܂��B�Г������ɂ�����A�ዋ�ł��N�����߂܂���B�ŁA�v�w�œ����ƁA�N�����������邽�߁A���єN����600���~�ʈێ��ł���B�������A�c�Ƃ��Ȃ�����A�q��Ă��y�B�����Ɂu�O���[�o���G���[�g�ɂȂ�I�v�ƐK��@�����A���[�N���C�t�o�����X�d���Ȃ�A����������Ƃ������B

�@�ق��ɂ��A���ꂳ�����̓��Y�i������ł������̔����Ă��邯�ǔ̘H���L���Ȃ��A�Ȃ�ĉ�ЂɁA�l�b�g�I�^�N���A�E���āA������������EC�T�C�g�𗧂��グ�āA����グ��{�������āA�Г��ŋ~����ƂȂ����A�Ȃ�Ęb������܂��B

�@�����A���[�_�[�V�b�v���Ȃ��Ƃ��A�c�Ƃ�����ł��A�������IT�I�^�N�ł��A����Ă�����ƂƂ����̂́A�ǂ����ɂ����ł��B�������A���̕��A�}�C�i�X���o�債�Ȃ���Ȃ�܂���B����́A�|�������}���I���W�Ɏg����A�Ƃ��A����N���Ƃ��A����҂���̊��Ƃ��B�܂�A�����A���䖝����A�������ǂ����Ă�����Ȃ��A�Ƃ������������͎����ł����Ђ�����̂ł��B

�@���́A�ǂ������ϓ_���l���肾����A����ȁu�����ɕ��W�v�W�͖����ł��傤�B�t�ɁA�����͖@�l���肵�Ă��邾���ł��A270���Ђ����邩��A�ǂ����ɁA���܂��y�A���肪����B�s�b�^���Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���A�u�䖝�ł���v���炢�́A�ˁB���̃y�A���A���܂�������ꂸ�A�s���ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă���l�����������Ǝv���̂ł��B

�@���ǁA��҂����͒����ԁA�����Ƃ҂�����̊�Ƃɍs��������Ȃ��B�������Ƃɂ́A�l�[���o�����[�����͂���悤�ȃu���b�N�ŁA�����̎�`�M���Ɛ^���̊�Ƃɉ��X�ɂ��ē����Ă��܂��Ēn��������B��������肾�Ǝv���Ă��܂��B���ʂ̊�ƑΕ��ʂ̐l�����Ƃ������т��������Ƃ҂�����Ƀp�Y���̃s�[�X�݂����ɍ��킹����悤�Ȏd�g�݂��ł���A������������Ǝv���Ă��܂��B

�}�X�R�~�����グ��u������Ɓv�̓���

�@����ł��}�X�R�~���悭����Ă��܂��̂́A�����ł�����Ȃɂ�����Ƃ�����A����Ȃɂ����ƌ����Ƃ�����Ƃ������W�B���E�ɉH�����Ă���Ƃ��A�V�F�A���������Ƃ��A���������b�ɂȂ�B����͑��Ƃ̃J�[�{���R�s�[�ł��B�����ō̗p�����l�Ƃ����ƁA�w�����悭�āA�����悭�āA�n�[�g�������ĂƂ����l����B���ꂶ��A�����ɕ��W�́A�s�[�X�ƃs�[�X������Ȃ��b�ł��B

����F�܂��Ƀ~�X�}�b�`�ł��ˁB

�C�V���F�����Ƃ����̂͐獷���ʂ̂��ꂼ��̃s�[�X�������悤�ȃ}�b�`���O�̎d�g�݂��������肠������̂ɁA�Ȃ��̂����ł��B�����������Ȃ̂ɁA���Ƃ��K���������Ƃ��A���Ƃ������Ƃ����b�ɍs���Ă��܂�����A�����������Ȃ��̂ł��傤�B�ēx�����܂��B�V���Ώd�̒���肪3�N����OK�ɂ������āA����ŋ~����̂́A�ꕔ�G���[�g��w���o���l�̂݁B��������A���ʂ̊w���ɁA�����ɒԂ��W�ȃy�A��������d�g�݂��~�����B

�N�������i��@���Č^�̃W���u�^�Ј��A�E���^�Ј����L����B

����F�㔼�����ł́A����Ӗ��ő�Ƃ������A���x�I�ȕ������܂߂Ă̘b�Ɉڂ肽���Ǝv���܂��B�呲�����E���f������̒E�p�Ƃ����Ƃ��납�炨�肢��������ł����B

�C�V���F����ł����ƁA�W���u�^�Ј��A���Č^�E���ٗp�Ƃ����b�ɂȂ��āA���܂�����Ȃ��Ƃ܂������炭�Ȃ��Ă��܂��B�v�́A����͂����܂ł̑��Ƃ̘b�ł��B�܂�A���|�I�����͂����ɓ����Ă��Ȃ�����A���̏����ȑ��݂̒��ł̉��v�Ăł����Ȃ��킯�ł��B

�@�Ⴆ�A�W���u�^�Ј��A�E���^�Ј��ƌ����Ă���悤�Ȑl�����́A�E�����肾���炻�̐E�����Ȃ��Ȃ�����N�r�ł��B�Ⴕ���́A�n�����Ōق��Ă���̂ŁA�n��Ŏ��Ə����Ȃ��Ȃ�����N�r�ł��B���������d�g�݂�����A�����E�̃G���[�g�ł͂Ȃ��ł�����m���ɁA����₷���Ȃ邾�낤���A����͐E�����x���ō̗p�����킯������A���r�ł��悭�Ȃ邾�낤���A������͍L���Ȃ�ł��傤�B

�@�����ɁA�l�C��Ƃɍ̗p���ꂽ���ǐE������Ј����ƌ���ꂽ�ꍇ�ɁA����Ȃ璆���Ŋ������ɂȂ������������ƁA�����ɐl������邩������܂���B���������Ӗ��ŁA����Ȃ��̂��������炢���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă͂��܂��B

�@�����A����Ƃɂ́A�܂��N�������]��ɂ��c�����Ă���B�d���̂ł��Ȃ��l�ł����́A100���A�W���܂ł͍s����B�W���܂ōs���ƁA�Ⴆ�A�W���Ƃ����̂́A���A���ʎ�`�͈̔͂ɓ����Ă��Ȃ���Ƃ������āA����������܂����Ă���B�オ����ςȂ��Ȃ̂ŁA50�ɂ��Ȃ�ΔN��800���~���炢�ɂȂ��Ă��܂��B�{���Ɏd�����ł��Ȃ��l�ł��S���W���ɂ��āA�S���A��҂�2�{�A���^��^����B����͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����B

�@�m���ɐ͉̂ے��ɑS�������̂��A�ے��ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B����́A�W���ɂ����Ȃ�Ȃ�����̂��ł͂Ȃ����Ƃ����̂��A�l�̌��Ă���Ƃ���ł��B��������ĉ����B��������A35�`36�܂łɌW���ɂȂ�Ȃ�������A�u���܂��A������Ƃ����ɂ͌����Ă��Ȃ���B�ł��A����E�Ƃ��āA�c�ƂƂ��ăq���ł����Ǝc������炢����v�ƁB�q���ʼnc�Ƃœ����Ă��ꂽ��A�N��������500�`600���~������A�V���Ɨ]��ς��Ȃ��B

�@�V���Ɨ]��ς��Ȃ���10�N�I�肾������A�V������قlj҂�����A���ꂾ�����炢�Ă���Ă����B���̌`�ɂȂ��Ă���ƁA���ĂƓ����m���G���[�g�Ƃ����`�ŁA�E�����ɋ߂��Ȃ�B���A�ے��֖傪����Ƃ��������1�����N�����āA�W���֖傪�ł���A����͉��Č^�ɂ܂��߂Â��Ǝv���܂��B�Ⴕ���́A�u����̓q���͂��₾�I�v�Ƃ����Ȃ�A�V�V�n�ɓ]�E����̂������B���̔N��Ȃ�܂��\���ɓ]�E�s��ɏo���邵�A�����A���^������قǍ����Ȃ�����A�����K�̖͂@�l�ł��A����قǂ̔N�����ƂȂ炸�A���ꂪ�Ȃ����ł��傤�B

�h���͌ٗp�̒����فB�h������ŃZ�[�t�e�B�l�b�g�ƃL�����A�A�b�v�𗼗�

����F�h���J���̈ێ��ƌ��I�h�����x�Ƃ����̂�����������Ă���Ǝv���܂����A����ɂ��Ă͂������ł����B

�C�V���F��قǂ́A�����ɕ��W�̃s�[�X��T���A���ʂ̐l�����ƕ��ʂ̒�����Ƃ����т���d�g�݂́A���ǁA�����Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��Ƃ����̂��������Ǝv���Ă��܂��B�Ⴆ�A�����œ����Ă݂āA������Ƃ����̂ŁA��߂Ď��֍s���Ƃ���ƁA�u�����N���ł��邵�A������������Ă���Ȃ����A���̏�ɁA�Ⴆ�A�]�E��5�ЁA6�ЂƂ����ƁA���{�l���Ƃ��܂��Ɍ�������B����Ȃ�A������h���Ƃ����`�ŁA�������֍s���Ă݂�H�����֍s���Ă݂�H�Ƃ����`�ɂ���A�]�E���̓[�������A������߂��Ƃ��Ă��A���̂Ƃ�����Љ�Ă��炦��B���������Ӗ��ŁA���ݖ��c�^�h���Ƃ������̂͂����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�@�ŋ߁A�n���֍s���Ɓ\�L���Ō��̌ږ��NPO�̗���������Ă���̂ł��̘b���嗬�ɂȂ��Ă��܂��܂����\50�`60�l�̏]�ƈ����̊�Ƃ�����Ƃ��āA���������Ƃ���͂���Ȃ�ɍ̗p�ł���B�̗p������ɁA�����̎����ŁA�]�ƈ�5�l�E10�l�̏����ȉ�ЂŁA�ǂ����Ă��ɖZ���Ől������Ȃ��Ƃ����ƁA�����ɐl��݂����肵�Ă���B�Ⴕ���́A����������ЂŌق�������ǂ��A1�l�͗v��Ȃ�����0.5�l���炢�~�����Ƃ����Ƃ��Ɍق��Ă��܂��āA�]�����l��݂��肵�Ă���B

�@�Ⴆ�A�n��l�ދ��c��A�n��l�ރR���\�[�V�A���Ƃ������d�g�݂������āA�����œ���h���̌`�ŁA����Ȃ��Ȃ����Ƃ���ɍs�����Ă�����B��������A��Ƒ��͔ɊՍ��̒������ł��邵�A�������Ƃ��Ă��A�Ⴆ�A������Ƃ�20�l�̊�Ƃɓ������炢�낢��Ȏd���̌o�����ł���悤�ɂȂ�B�����Ƃ����A�����̏ꍇ�A��i��I�[�i�[�ƍ���Ȃ�������A�����ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��ł����A������A���܂������ł���B���ƂƂ����Ă��A���ǂ͏����ȉۂ̏W�܂肾�ƍl����A���̏����ȉۂ�������ƂɂȂ����킯�ŁA�����l�ދ������Ђ����т�������̂ł͂Ȃ����B��������h���^�ł������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���������b�ł��B

����F���̌�ӌ��ƘA������`�ŁA�Z�[�t�e�B�l�b�g�ƃX�e�b�v�A�b�v�𗼗�����Ƃ����Ӗ��ł̔h������̘b������Ă���Ǝv���܂��B�����͂܂��ɋ��ɁA�h���J�����̂��̂��ǂ��Ƃ炦�邩�Ƃ���3�p�^�[���ŁA���������h���Ƃ����̂�3�N�ȓ��̒Z���Ɗ�����Ďg����ЁA������Ƃ̂悤�ɐl�ޕ�W�@�\�Ƃ��Ďg����ЁA����ɂ������Ăł��ٗp�̒����قƂ��Ďg����ƁA��������3�̂Ƃ���ōl�������āA�x�[�X�ƂȂ镔���Ŕh������ŃZ�[�t�e�B�l�b�g�ƃX�e�b�v�A�b�v�A�L�����A�A�b�v�𗼗�������悤�ȃC���t���ɂ��Ă������Ƃ������l�����ƔF�����Ă��܂��B

�C�V���F�����������Ƃł��B

�ږ��@�͋c���A���ł����܂������Ȃ��B

����F�O���l�J���҂̎���ɂ��ẮH

�C�V���F�l���������Ă��A�z���C�g�J���[�̗̍p�����ς��Ȃ��Ƃ���ƁA���̂��������̂��A�u���[�J���[��̔��E�T�[�r�X�E���ƂȂǂɂ����B�Y�Ɛ��ނŐ����ƌ��݂͂����ł��傤���A�̔��E�T�[�r�X�͂܂��܂��l������B�����ɑ��Ăǂ�����̂��B

�@���@�Ƃ��ẮA����҂̊��p�A�����̘J���͗��̃A�b�v���������܂��B�����A����҂��A�J�\���������O������҂͊��ɑ����ȘJ���͗��ł��邵�A����10�N������ƁA�������l�������ƂȂ�B�����͍��ł�7������J���Q���ŁA���̂قƂ�ǂ��A�K�ł���A����͑����E����ɁA�����グ�Ă����ׂ����ł�����B�܂�A����2�҂ł́A���͂�̔��T�[�r�X�Ƃ̒S����Ƃ��Ă͕s�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����ŁA���ł��Ȃ�������Ȃ��̂��A�O���l�J���̖��ł��B

�@�ږ��@�͋c���A���������Ă����܂������Ȃ��B������A���͗������l�����悤�ł��ˁB���w��30���l�v�悪����ɒ������Ă���킯�ł��B���w��30���l�Ƃ����̂́A�����Ȋw�ȂƊO���Ȃō������b�Ȃ̂ɁA����Ɍo�ώY�ƏȂƍ��y��ʏȂ������Ă���B�v�͎Y�Ɛl���̐����������Ă���B

�@�������ʔ����̂́A�����Ȋw�ȓI�ɂ́A���q����͂������˂������܂ŗ��Ă��āA����1���ł��B���Ƃ���18�ΐl���͐l����200���l�����̂��A����120���l�܂Ō����Ă��܂��B���̌�A110���l��܂ł���1����������Ȃ��B����4�������Ă��܂�������A���q����̂قڋ��˂������܂ŗ��Ă����Ԃł��B�Y�Ɛl���I�ɂ�1���̖��ł����A��w�͂���1���������200�Z�Ԃ��ƌ����Ă���킯�ł��B����200�Z���Ԃ��Ȃ����߂ɂ́A�O���l���w����1�w�N5���l�~�����B��������ƁA5���l�A�O���l���w���������Ă���ƁA����̓s�[�X�I�ɖ��܂�B�����Ȋw�Ȃ͂���Ŗ��X�Ȃ킯�ł��B

�@�����ɁA�o�Y�Ȃ������āA�O���Ȃƈꏏ�ɂ܂Ƃ߂Ă���̂��A���͂ǂ̊w�Z��ʂ̗��w���ł��A�T28���ԁA�����x�ɒ���40���Ԃ܂Ńo�C�g�ł���悤�ɂȂ�܂����B���{�̊w���́A�R���r�j�⋏�����́A�n�[�h�Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ������Ă���Ȃ��B�m�Ƃ��A�C�x���g�Ƃ��A�������������ŁA�������̂����邩��B��������ƁA���{�ꂪ�]�肤�܂��ł��Ȃ��āA�m��C�x���g���ł��Ȃ��悤�ȁA�O���l���w�����A���������̔��E�T�[�r�X�Ƃł��̂����������Ă���Ă���B30���l���̊w���o�C�g�̌ٗp��1���܂��B���ꂪ1�̖ڂ̎M�ł��B

�@�ł��A���ꂾ����������債�Ă��������Ȃ��B����ɑ���2�ڂ̎M�Ƃ��āA�ނ炪���{�ŏA�E�����ꍇ�͏A�J�r�U�����낷�Ƃ��������ɑǂ��܂����B�����āA����Ɍ����ƁA�ނ炪�����A�E�ł��Ȃ��ĐV�����ƂɂȂ��Ă��܂����ꍇ�A�A�w�r�U���I�������̓���r�U�Ƃ����`�ŁA1�N�Ԃ͓��{�ɂ��Ă����B���̊ԂɏA�E���������Ȃ����Ƃ������ƂŁA1�N�ԁA�P�\���Ԃ������Ƃ����@�������s���Ă��܂��B���̊Ԃ��o�C�g�����Ȃ���A�E�������ł���B�����āA�A�E����A��͂�A�J�r�U�������B

�@�������āA���{�̑؍݊��Ԃ�10�N����A����ō��Ђ̖��Ƃ͕ʂɉi�Z�����l���ł���B��w����4�N�Ԃ���ƁA����6�N�ł��B������g�[�^���ōl����A��2�̈ږ��@�A��3�̈ږ��@�ƌ�����ł��傤�B���������d�g�݂����܂�������B

�@�̔��E�T�[�r�X�Ƃ́A���w�����ꂪ���܂��i��ł��܂��B��w����ɓX�܂Ńo�C�g���Ă�����āA�}�j���A����I�y���[�V�����͂ق�100���o���A���̒�����A�u�悩������A�����ɗ��Ȃ��H�v�ƁA�ΑԂ��悭�Ĕ\�͂������l�ɐ���������ƁA�ނ�͓��{�ł͂Ȃ��Ȃ��̗p����Ȃ�����A���œ��Ђ��Ă����B����Ȏ����x�[�X�ł̗̍p�v���Z�X���ƁA�ʐڂł͂킩��Ȃ��l����ΑԂ��悭�킩�邩��A�O�ꂪ����܂���B

�@����ɁA�ނ��2�N�ȏ�̓X�܌o���҂ŁA����ɓ��肪�o����4�N�̊Ԅ�4�N���������Ă����킯�ł�����\�A���x�͓X���ł͂Ȃ��ĕ��X���Ƃ��āA�X�܉^�c�܂Ŋo���Ă����B�������ē������Ƃ��ɂ́A3�N�o���̂��鑦��͂ɂȂ��Ă���B���Ќ�ɁA����1�N���炢�͓X����C����ɁASV�Ȃǂ��o������A25�`26�ł���7�`8�N�I��̃x�e�����ƂȂ��Ă��܂��B�ނ���A�����i�o��C���h�l�V�A�i�o�̂Ƃ��ɐ敺�ƂȂ��Ă��炤�ƁA100�l�͂ƂȂ�܂��B����ȁA�����������T�C�N���ɂȂ��Ă���B

�̔��T�[�r�X�Ƃ͍�����L�т�

�@���A���w����12�`13���l���Ǝv���܂�����14���l���ȁ\�A���ꂪ�{�����邩��A�܂��܂��̔��E�T�[�r�X�Ƃ͐L�т܂��B���{�̔̔��E�T�[�r�X�Ƃ͐��E�Ɋ�����\�͂�����̂ɁA���{�ŐH���Ă����邩��A�o�Ă��Ȃ������B

�@�Ⴆ�A�R���r�j�͂��������C�Â��ďo�܂����B���ꂩ��A�Ⴆ�A�l�b�g�J�t�F�Ȃ�ĐM�����Ȃ��ł��傤�B���E�ɂ����Ă��A����Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤�B�}�b�T�[�W�`�F�A�����Ă��āA�J���I�P�����Ă��āA����ɔт͉��ł����炷���ɗ��āA�O�ŐH�ׂ�������B�V�����[�u�[�X�������āA����Ȃ��̂����{�ł͂��̈����ʼn^�c�ł��Ă��܂��킯�ł��B��]���i���������ł��傤�B���ǂ�280�~�����Ă������B�A�����J�ł̓}�N�h�i���h���������ƌ����āA���E���イ�łĂ����܂����B���́A�C�O���̘A�����Z��A���C�����e�B�����ŁA�A�����J�̓T�[�r�X�Ƃ̏������x�������傫���Љ�ƂȂ��Ă��܂��B

�@���{�������ɂ����Ȃ��Ă���B���̓�����ɂ��̗��w��������B���{�Ƃ����̂́A�����������������Ȃ��ƁA�l�͎v���Ă��܂��B

���߁F�}�g���b�N�X�\�A�_�_�\�ɂ�����L���ҁA���}�̌����A�|�W�V�����ɂ��ẮA�e�L���ҁE���}�̌��\����Ă��鎑���⒘�앨�A���������Q�l�ɁA���҂Ɠ��{����w�Z���`�[�����A�Ǝ��̃t���[�����[�N�ŕ��́E���@�������̂ł��B

���{����w�Z�@��\����

2012�N�̓��{�ɂ����č����I�c�_�ƂȂ��Ă���13�̐���e�[�}�𒊏o���A���̃e�[�}���ƂɁA�X�e���I�^�C�v�̊����펯�ɂ�����炸�A�q�ϓI�ȃf�[�^�E�����Ɋ�Â����W�J���Ȏ��_�������Ă�����ƂƑΒk���Ă����܂��B�����{�ʂ̋c�_���N���邽�߂ɁA1�̃e�[�}���Ƃɓ��{�S�̂̋c�_�����Ղł���悤�A�Βk�҂̘_�ȊO�Ɏ�v���}���ȗL���҂̘_���}�g���b�N�X�\�ɖ������܂��B����ɁA�ǎҌ����̐���V�[�g��p�ӂ��A�ǎҎ��g�����_���E���m�����A���{�̑I����i�߂�����̂Ƃ��Ă��܂��Bhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20121101/238885/?ST=print http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/458.html

�L�� [�o���ϖ�78] �u�����̎��v�͖{���ɃC���h�H �O�����ւŒ��ڂ����12���l���召���s��

�u�����̎��v�͖{���ɃC���h�H

�O�����ւŒ��ڂ����12���l���召���s��

2012�N11��9���i���j�@ ���� �^�i

�@�C���h�̌o�ϔ��W�͒�����10�N�x��ƌ����邱�Ƃ�����B����̓}�N���o�ώw�W����I�ȓ]���_����ɘ_������B�Ⴆ�A�����ł�1980�N��������v�J������ɂ��O�����{�ւ̎s��̊J�����i�߂�ꂽ�B�ꎞ���͒�������R���H�������A1992�N�ȍ~����ɐ����i�߂��A�O�����{�ɂ�铊�����}�g�債���B

�@����̃C���h�ł́A1991�N����o�ω��v���s���A�O�����{�ɂ�钼�ړ����������̕���ŊJ�����ꂽ�B������2006�N���炢����O�����{�ɂ�铊�����}�g�債�Ă���B

�}1�F�O�����{�ɂ�钆���E�C���h�ւ̑Γ����ړ����z�̐���

�o���FThe Economist Intelligence Unit

�@�������Ȃ���A�����ƊE�������ꍇ�A10�N�O�̒����Ɣ�ׂČ��݂̃C���h�������ɗ����オ���Ă���Ƃ͌����Ȃ��ɂ���B

�@��Ƃ��ăR���r�j�G���X�X�g�A�����Ă݂�ƁA�����ɂ�10�N�O��2002�N�ɁA��ȃ`�F�[�������Ŗ�5000�X�̃R���r�j���������B2011�N�ɂ͂��̐���1���X�ȏ�ɂ܂Ŋg�債�Ă���B

�}2�F�����̃R���r�j�X�ܐ��̐���

�o���FPlanet Retail

�@�C���h�ŃR���r�j��n�C�p�[�}�[�P�b�g�̏o�X���i�܂Ȃ��v����1�́A�s�ꂪ�O���n��ƂɊJ������Ă��Ȃ����߂ɁA�O���[�o�������Ƃ̃m�E�n�E�������i�܂Ȃ����Ƃ��ƌ����Ă����B���ۂɁA�g�D�������C���h�̏����s��ɐ�߂銄����2011�N���_�ł킸��6���ł���A�����s��̑������߂�̂́u�L���i�v�ƌĂ��p�p�}�}�X�g�A�𒆐S�Ƃ����`���I�����X�ŁA��1200���X���݂���B

�@�������Ȃ���M�҂́A�l�X�Ȋ�����ǂƂȂ��āA�C���h�̑g�D�����Ƃ͒����̂悤�ɋ}���ɂ͔��W���Ȃ��\��������A�i�o�ɍۂ��āA��Ƃ͑����T�d�ɐ헪�����K�v������ƍl���Ă���B�{�e�ł́A���̏�ǂ𗝉�����Ƌ��ɁA�C���h�i�o���l������{������ƂɂƂ��Ă̎��Ƌ@����l�@�������B

�C���h�s��Łg�����h�����������R

�@���������C���h�̏����ƊE���O���n��ƂɊJ������ė��Ȃ��������R�͉����B�P��̃u�����h�����������ƁA�Ⴆ�Ή��ϕi�u�����h�̃`�F�[����A���j�N���̂悤�Ȑ��������Ƃɂ��ẮA51���܂łƂ���������������̂́A����܂ł��o�����F�߂��Ă����B

�@�ł͕����u�����h�����������Ƃւ̊O���n��Ƃ̏o���͂Ȃ���������Ă������Ƃ����ƁA�ł��傫�ȗ��R�́A�L���i�𒆐S�Ƃ���������Ǝ҂�ی삷�邽�߂ł���B�O���n��Ƃ��i�o���A�R���r�j��n�C�p�[�}�[�P�b�g�Ȃǂ���C�Ɋg�傷��ƁA�����̃L���i�X�g�A���H�ׂĂ����Ȃ��Ȃ�A�ٗp�Ȃǂ��܂ߌo�ςɃl�K�e�B�u�ȉe�����y�ڂ��ƍl�����Ă����̂ł���B���{��1974�N�Ɏ{�s���ꂽ��K�͏����X�ܖ@�Ɠ����悤�ȖړI�̋K�����B

�@�C���h�̌o�ϔ��W�̂��߂ɂ͊O���n�֊J�����ׂ��ƌ����c�_�́A�����s���Ă����B�����ăV���́A2011�N11���ɂ���x�A�O���n��Ƃ̏o���K����啝�Ɋɘa���邱�Ƃ��t�c���肵���B�Ƃ��낪�A��}�Ȃǂ̔����ɑ����A��̓I�ȉ�������Ȃǂ��܂ߒI�グ��ԂɂȂ��Ă����B�C���h�ł͊e�B���{�̌����������A�B���{�̎^���������Ȃ��������Ƃ��s��J����x�点���B

�@�������������ݏ�Ԃ��o����ɁA����9���ɍĂъt�c���肳��A�悤�₭�O���n�ւ̎s��J���������o�����A�Ƃ����̂������܂ł̌o�܂��B�t�c����̓��e�́A�����ƈȉ��̂Ƃ��肾�B

�@�P��u�����h�̏����Ƃɂ��ẮA����܂ł�51���܂ł̏o�����F�߂��Ă������A����͈��̏����̂���100���̏o�����F�߂���B�����Ƃ��ẮA��Ƃ��ĉ��L��5�����邪�A�������̂���J���ƌ����邾�낤�B

�̔����i�́u�P��u�����h�v�̂�

�Œᓊ���z��1���h���œ����z��50�����T�v���C�`�F�[�����C���t�������i���������܂܂Ȃ��j�ɏ[��

�@�C���h�̏����s��̓O���[�o���Ō����Ƃ��ɂǂ̂��炢���͓I�Ȏs��Ȃ̂��B���݂̋K�͊����猩��ƁA�C���h�̏����s��͔��ɏ������B�s��K�͖͂�4700���h���ł���A���E�ő�̏�����Ƃł���ăE�H���}�[�g�E�X�g�A�[�Y�̔��㍂4200���h�����������傫�����炢�̋K�͂ł���B

�@����ł������̃O���[�o����Ƃ����ڂ��Ă���ő�̗��R�́A���̐l���̋K�͂Ɛ������A�����Ď�N�l���̑����l���\���ł��낤�B�C���h�́A����20�N�̃X�p���Ō��Ă��l���̐����������A����N�l����J���l�����L�ё����邱�Ƃ���A���̉����ȏ���s����������Ă����ƍl�����Ă���B���}�ł��킩��悤�ɁA���{�⒆���Ƃ͐l���\�����قȂ�A2025�N�ɂ͑��l���ł��������Ɛ��肳��Ă���B

�}4�F���{�E�����E�C���h�̐l���\����r

�@���̂悤�ɃC���h�́A���̐��ݗ͂�����ɖ��͓I�ȏ����s��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���E�̑�菬����Ƃł���E�H���}�[�g�A�J���t�[���A�e�X�R�A���g���Ȃǂ��A�����ƑԂ�������Ă��Ȃ����ł��A���ƑԂ�t�����`���C�Y�`�ԂȂǂŊ��ɎQ�����A��ՂÂ����i�߂Ă���̂����̂��߂��B���{��Ƃł��A�R���r�j���̃��[�\�����C���h�s��ւ̎Q����\�����Ă���B

���N�H���i����ɐl�����Ȃ�

�@�������Ȃ���A���ɃC���h�Ńn�C�p�[�}�[�P�b�g��R���r�j��W�J���Ă��鍑����Ƃ̏�����ƁA���Ƃ��O���n��Ƃւ̎s��J�����i�Ƃ��Ă��A�s��̍U���͈�ؓ�ł͂����Ȃ����Ƃ��\�z�����B

�@�O�q�̂Ƃ���A�R���r�j�͂܂����ɏ����̔��W�i�K�Ƃ��������Ȃ��悤�Ȑ��ŁA�C���h�S�y�œW�J���Ă���悤�ȃi�V���i���`�F�[���͑��݂��Ȃ��B

�@2012�N4���A�C���h�̃j���[�f���[��K�ꂽ�B�j���[�f���[�ɂ͂������̃R���r�j�`�F�[�����o�X���Ă���A����1�ł���uTwenty Four Seven�v�ɍs���Ă݂��B24���ԁA�����c�Ƃƌ����R���Z�v�g����t����ꂽ���O�̃R���r�j�ł���B

�@���n�̓r�W�l�X�p�[�\���������G���A�ŁA�C���h�ł͗T���ȑw���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���悤�Ɏv�����B����ł��鏤�i���A���̍����i�������B���ӂɂ���L���i�ƍ��ʉ�����Ӗ��ł��K�v�ȏ��i�헪�Ȃ̂ł��낤�B����������������邽�߂ɂ��A�v���~�A���ȏ��i�𑵂��č��ʉ�����Ƃ����̂�1�̍l�����ł���B

�@���̓X�͂���Ȃ�ɔɐ����Ă���悤�Ɍ��������A�R���r�j�̊�{�헪�ł���W���o�X�ɂ��T�v���C�`�F�[���̌������A���X�ܓW�J������̂�������悤�ȋC�������B�^�[�Q�b�g���T���ȃr�W�l�X�}���ō����i�������X���Ƃ���ƁA�o�X�ł���G���A��y�n�͔��Ɍ����Ă��邩�炾�B���ɃC���h�Łu���g���v�ƌĂ��j���[�f���[�⃀���o�C�Ȃǂ̓s�s�ł́A���ƃG���A�����Ɍ����A�������n����������������Ă���ɂ���B

�@�j���[�f���[�̃n�C�p�[�}�[�P�b�g�ɂ��s���Ă݂��B������́A�x�O�̃V���b�s���O���[���̒��ɂ���X�܂��B�����̗[��������������������Ȃ����A���̓��͂��܂肨�q�������Ă��Ȃ������B�X�܂̈�ԉ��ɐ��N�H���i�������Ă����̂����A���̔����ɂ����q����͐��l�������Ȃ��B�����������N�H���i����ԉ��ɂ���Ƃ����\������肾�Ǝv�����A�����ł͈�����ɏW�q���Ă���n�C�p�[�}�[�P�b�g�Ƃ����J�e�S���[�ɂ��ẮA���i�������悤�Ɋ������B�����H�Ɛ��i���L���i�������������Ă���B

�@�܂�A�C���h�̏���҂ɂƂ��ĉ��i�������Ȃ��n�C�p�[�}�[�P�b�g�ɂ킴�킴�s�����R���Ȃ��̂ł���B����킴�킴�s�������̕t�����l���ǂ̂悤�ɒ��Ă���������肾�낤�B

�@�R���r�j�ɂ��Ă��n�C�p�[�}�[�P�b�g�ɂ��Ă��A�C���h�̏����ɍ��킹���J�X�^�}�C�Y���s���A�ǂ̂悤�Ȏ��ƃ��f�����\�z���Ă������͂܂���T��ɋ߂��Ȃ̂��Ɗ������B

�i�o��Ƃ����ʂ���4�̉ۑ�

�@���āA����C���h�̏����s�ꂪ�O���n�ɊJ�����ꂽ�Ƃ��ɂǂ̂悤�ȕǂ������͂����邾�낤���B�M�҂́A�C���t���̊ϓ_��4�̃��x���̖����ǂ����z���Ă����������ƍl���Ă���B

�@1�́A�����܂ł��Ȃ��A�d�C�A�����A���H�Ȃǂ̎Љ�C���t���ł���B�C���h�ł͑��ς�炸��d���������A��Ƃ����ƓW�J���Ă�����ŁA�r�W�l�X�̊�ՂƂȂ邱���̎Љ�C���t���̖��������ǂ����z���邩�́A������ƂɌ��炸�����̊�ƂɂƂ��Ẳۑ�ł���B

�@����1�A�Љ�C���t���I�ȑ��ʂł́A�X�܂��o�X���邽�߂̏��ƒn��̐����̕K�v���������Ă��������B�O�q�����悤�ɁA���g���𒆐S�Ƃ�����s�s���ł́A���ƃG���A�������Ă��邽�ߍĊJ�����K�v�ł���B�M�҂���N�A���o�r�W�l�X�I�����C���ŘA�ڂ����u�C���h�i�o�@���܂̖{���v�ł��G�ꂽ�悤�ɁA�C���h�̓s�s�́A�ߑ�I�ȊX�ƃX�����X�����݂��Ă���悤�ȏȂ̂ł���B�����ł͐��{�哱�ő�_�ȍĊJ�������{���ꂽ���A���卑�ƂŁA��������肵�Ȃ��C���h�ł́A�����܂Ńh���X�e�B�b�N�Ȃ��Ƃ��ł��邩�A����ۑ�ł���B�����A�e�s�s�Ƃ��ĊJ���̌v��͂���Ă���A���X�Ɏ��{����Ă��������ł���B

�@3�ڂ́A�R�[���h�`�F�[���Ȃǂ̕����C���t���̐����ł���B�Ⓚ��①�̕����Ԃ������B�̃C���h�ł́A���Y���ꂽ�H�Ƃ�40�����x���A���ߒ��ŕ���A�p������Ă���ƌ����Ă���B�ߑ�I�ȏ����`�F�[�����W�J���Ă������߂ɂ́A�����C���t���̐����͕K�{�ł��낤�B

�@�Ō��4�ڂ̃C���t���́A�N���}��①�ɂȂǁA����҂̍w���E����s���̃x�[�X�ƂȂ�C���t���̕��y�ł���B�C���h�Ńn�C�p�[�}�[�P�b�g���Z�����Ȃ�1�̗��R�Ƃ��āA�N���}�Ŕ������ɍs���ė①�ɂɔ��~���Ă����Ƃ����K��������҂ɍ��t���Ă��Ȃ����Ƃ��w�E����Ă���B�H���i�́A�n���̎s���H�i�X�[�p�[��L���i�X�g�A�ŁA���X�K�v�ȕ����������ĐH�ׂ�Ƃ����̂���{�I�ȏ���p�^�[���Ȃ̂ł���B

�@����āA���ƒn�悪�����n���������s�S������čx�O�ɏo�X���邱�Ƃ͉\�ł�����̂́A�N���}�������Ȃ�����҂ɂ̓A�N�Z�X���悤���Ȃ��̂ł���B�N���}�������Ă������҂ɂƂ��Ă��A���H����������܂�ɏa���Ђǂ����߁A�킴�킴�s���C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ�����������B�����1�ڂ̓��H�C���t���̖�肾�B

�@�Ȃ��A�C���h�̗①�ɕ��y����2009�N���_�Ŗ�18���ł���A������60���ɑ��Ē������Ⴂ�B����A�W�A�e���Ɣ�ׂĂ��Ⴂ�B�①�ɂ̕��y�́A���Ƀn�C�p�[�}�[�P�b�g�ɂƂ��Ă͏d�v�Ȗ��ł���B

�}5�F�A�W�A�e���̐��ѓ�����①�ɕ��y���i2009�N�j

�o���FEuromonitor

�@���̂悤�ɁA�C���h�̏����s�ꂪ���W���Ă������߂ɂ́A�l�X�ȉۑ肪���݂���B�C���h�ւ̐i�o���l���Ă�����{�̏�����Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��l����ׂ����낤���B

�@�����Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ́A�{�e�Ř_�����u�C���t���̉��P�E���y�v�̃V�i���I��O���ɂ������A�������̐헪�I�v�V���������O�Ɍ������Ă������Ƃł���B�Ⴆ�A�Љ�C���t�����ǂ̂悤�ɉ��P����Ă������ɂ���āA���g���𒆐S�Ƃ�����s�s�œW�J����̂��A�n���s�s�A���K�͓s�s�ł̓W�J���s������̂����ς���Ă���B�s��K�͂����̏W���x���l����Ɠ��R���g���͖��͓I�ł���B����ŁA����I�ȏ��Ɨp�n��a�̂Ђǂ������������ɂȂ邱�Ƃ��l������B�C���t�������̏ɂ��ẴV�i���I������������ŁA���̐i�������Ȃ���A�v���Ɉӎv���肵�Ă������Ƃ��K�v�ł���B

�@�L���i�X�g�A�y�ђn��̑g�D�����ɑ��āA�ǂ̂悤�ɍ��ʉ��������ƃ��f����W�J���邩���d�v���B�C���h�̏���҂̍w���s�������s�����\���Ɍ������A�������瓱���o�������̂Ǝ��Ђ̎��P�C�p�r���e�B��Z�����邱�Ƃɂ��A�C���h�̏���҂����߂�ڋq�o�����ǂ̂悤�ɐv���ł��邩�����ƂȂ낤�B

�@�L���i�X�g�A���ߏ��̌ڋq�Ƀf���o���[�����邱�Ƃ�1�̕t�����l�Ƃ��Ă�����l����ƁA�Ⴆ�A���{�̑�z�X�[�p�[�̃m�E�n�E�����������d�b�����^�f���o���[���f���Ȃǂ��L����������Ȃ��B�g�ѓd�b�����ɕ��y���A�܂��R�[���Z���^�[��z�B���̐l������Ɉ����C���h�Ȃ�ł͂̃��f�����l�����邾�낤�B

�@�ڋq�ƓX�܂Ƃ̐ړ_���ǂ����̂��A�i�����A���i�A��̎d���͂ǂ�����̂��ȂǂȂǁA�C���h�̏���҂��^�ɋ��߂Ă�����̂�[���������A���Ђ��ǂ̂悤�ȕt�����l��ł���̂���T�d�Ɍ������邱�Ƃ��d�v�ł���B

�@�C���h�ɂ�12���l�̏���҂���炵�Ă��āA�m���ɂ��̋K�͖͂��͓I�ł���B�����A����ɃC���h�ƌ����Ă����̍��y�͍L��ŁA�n��ɂ���ċC����قȂ邵��炵�������S���Ⴄ�B��������p�ꂾ����20�ȏ゠��B�@�����l�X�ł���A���̏�����A�H�����̃X�^�C�������ɑ���ɂ킽���Ă���B

�@���̂悤�ȍ��ŏ�����Ƃ����Ƃ�W�J���Ă������߂ɂ́A���Ȃ�t�H�[�J�X���i���Ă������Ƃ��K�v���낤�B�����Ő����������{�̏�����ƂɂƂ��Ă��l�X�ȐV�����`�������W���o�Ă���B�����������Ɗ��̒��ŁA�ǂ̂悤�ȐV�������ƃ��f�����W�J����邩�A���オ�y���݂Ȏs��ƌ����邾�낤�B

�i���̋L���́A�L����������T�[�r�X�u���o�r�W�l�XDigital�v�Ő�s���J���Ă����L�����Čf�ڂ������̂ł��j

A.T.�J�[�j�[ �v�����V�p���B�Čn�R���T���e�B���O��ЁA�x���`���[��Ɠ����o�āAA.T.�J�[�j�[�ɓ��ЁB�S�А헪�A�}�[�P�e�B���O�헪�A�C�O���Ɛ헪�AM��A�E��g�헪���肪���Ă���B��ȎY�ƕ���́A������A��Ë@��A���i�A���Z�T�[�r�X���B������w�o�ϊw�����A�J���t�H���j�A��w�o�[�N���[�Z�n�[�X�o�c��w�@�o�c�w�C�m�iMBA�j

���X�A���ݏo�����c��ȃj���[�X�B���̖{���ƈӖ�����Ƃ���͉����B�������牽���w�ю��ׂ��Ȃ̂��\�\�B�{�R�����ł́A���o�r�W�l�X�ҏW�����I���ڂ̃j���[�X���A���̓��̃v���t�F�b�V���i���ł��鎷�M�w���Ǝ��̎��_�ʼns������B�j���[�X�̗����ɐ��ވӊO�Ȏ����A������ݍ��ǂ������o���܂��B

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20121108/239214/?ST=print

�_�E���[���x�i�Љ�5�j�b�C���h�r�W�l�X��b���b�R�����bAsiaX Column

http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/459.html

�L�� [���{�̎���30] �Y�ƃX�p�C�\���R�A���NJ� �Y�ƃX�p�C�\���R�A���NJ�

2012�N11��9���i���j�@ �ɓ� ����

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20121107/239167/01.jpg http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20121107/239167/01.jpg

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20121107/239167/?ST=print

http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/630.html

�L�� [�J���g10] �k���N���J�������Ƃ����d���p���X����͂�͂�ČR�ƃ{�[�C���O�Ђɂ����̂ŋU���_���̎؋����ݓ|������Ƃ������ł���B ��k���N���U���_���̃A�W�g�ł��鎖�͍���q���ł��m���Ă��邪������Ȃ���e�|�h�����\���f�v���\���|�����\���d���p���X

���\�����R�A���̎d�Ƃł���B

�f�v���\�ɂ��Ă���͂艡�c�߂��݂͋�����̏��[�������悤�ʼn��c�v�w�̉��Z�͂��������Ƃ������ł���B

���炭��������イ������₱����ʼn���Ă��锤�ł���B

�U���_���͓V�̍��\���ʖډF���l���\���ʖڃL���X�g���\���ʖڃV���A���퍼�\���ʖړ����푈���\���ʖڂʼnF���푈���\����

��O�����E��퍼�\�����ɂ��ǂ������̒��Ŏ؋��ݓ|�����Εč�����������Ƃ���������߂ĂX�P�P�̎��͎؋�

�ԍϊ����O���Ƀr�����Əؕ���R�₷�Ƃ����r���ۂ�����g���������x�͓d�q�ؕ��̃f�[�^���������Ď؋����ݓ|�������悤�Ƃ���

�Z�i�̂悤�ł���B

�܂������������A���Ŏ����ɓs���̂悢���[������蕉�������ɂȂ�ƃ��[���ύX������ł��������������炿��ԑ�Ԃ�������Ƃ�

�K�L�̒��̃K�L�ł���܂�Ŏq���̍��̎���������ł���B

������W�O�A�X�O�̘V�Q�B���{�C�Ŏ��g�ޖ���ƂĂ��Ȃ��n���ł���B

�A���͑��l�����𗬂��Đςݏグ�����̂��x������D������E�����肷�邵���\���Ȃ����E�̖��f�ł���B

���̐e���q�����m�ŃX�C�J��P�[�L����荇�����Ă���̂����ĐH�ׂ�C�������Ď����̕����Ē��ǂ��H�ׂ�Ƃ悭���قɓ�����

���̂�������͑ʖڂ��Ƃ����Z�킪��l�����炸�L�����Ղ��������B�����B�����A���͂��̏���s���n���ł������ʂĂē�����

�e���Ɠ����悤�ȐS���ł���B

��̘A���͂ǂ��܂Ŕn�������C���ςނ̂����ɂȂ����玩���B�������҂ł���ƋC�t���̂��{���ɔ���A���ł���B

�n���Ȃ�Ύ��ʂ܂ő҂Ƃ��z�g�g�M�X�Ƃ��������ł���B

http://www.asyura2.com/12/cult10/msg/357.html

�L�� [�����E�t�b�f28] �u�����p�F�@�o�ϓI�ɂ��������v�@���M�����V���N�^���N�F��s�ƂƂ��Ă܂��Ƃ��Ȍ��_

2012�N11��9�� �����@�����V��

�@���_�����ɂ́u�����̑����p�~�v��i����������E�c���`�m��w���_�������A���B�������ɂ͐�C�̃X�^�b�t�͒u�����A���M���̐E����\�l�������Ŋ�������B

�@�E�����̂ق��A�n��o�ς⒆����Ƃ̌�������|����B

�@�����̑��e�Ƃ��āu������p�F�ɂ��邱�Ƃ��o�ϓI�ɂ��������v�Ƃ��郊�|�[�g�\�����B�o�ώY�ƏȂɂ��ƁA��L�����b�g��������̔��d�R�X�g�͌������܁`�Z�~�ŁA�Η͂̎��`���~�������B�����A����͌��������n����n��ɑ��č����x������t���Ȃǂ��܂܂�Ă��Ȃ��Ǝw�E�B

�@�����ّ�w�̑哇���ꋳ���̎��Z�ɂ��ƁA�����̃R�X�g�͈�Z�E��~�ŁA�Η͂̋�E��~��芄���ɂȂ��Ă���B�����āA�g�p�ς݊j�R���̏�����ۊǂɊ|�����p���܂߂čl����ƁA�u�����̃R�X�g�͋��낵�������B�����A�啝�ȓd�C�����̒l�グ�ɂȂ��锭�d���@�v�ƈʒu�t���A�R�X�g�ʂ���������ɗ���낤���Ɍx����炷�B

�����M�p���Ɂ��@�{�X�͓����s�i���B�n���͂P�X�S�T�N�B�a���ʂ͂R���S�Q�T�Q���~�ŁA�S���̐M�p���ɂłQ�Ԗڂ̋K�͂��ւ�B�����s�Ɛ_�ސ쌧�ɂW�T�X�܂�����A�]�ƈ��͂Q�P�P�V�l�B

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2012110902000100.html http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/597.html

�L�� [�n��13] �o��@�։��v������ ���̎s����A�m����ƍa

�o��@�։��v������ ���̎s����A�m����ƍa

�@���y��ʏȂ̒n�������ǂȂǂ�n���Ɉڊǂ��鍑�̏o��@�։��v���������Ă���B�U���ɗ\�肵������@�Ă̍����o���s�����̔ᔻ�ŒI�グ�ɂȂ��ĂT�J���B�S���m������v���i�����߂����A�S���s��������������A�n���̍a�����܂�Ȃ��B�߂��O�@�I���s���ĐV��������������Ή��v���U��o���ɖ߂���Z������B

�@�o��@�ւ̎M�͕{���Ȃǂ̍L��A���B���{�͎s�����̈ӌ��f����K��荞�ނȂǖ@�Ă��C�����č��ӂ����߂�l���B�u������ɂƂ����̂��̋����v�����v�B���t�{�̈�N�j�������͂U���A�S���s����̉�ői�����B�������u����ŗ��������Ƃɂ��Ȃ��łق����v�Ƌt�ɃN�M���h���ꂽ�B

�@�u�ЊQ���ɗ���ɂȂ�͍̂��B���͉������Ă���Ȃ��v�B�m���ɔᔻ�I�Ȏs����̔w��ɂ́A�����k����������������Ȃ̎v�f�������B�ꂷ��B�W���̖���}�n��匠������ł��a����������ɂȂ����B�S���m����̎R�c�[���́u�i�@�Ă̏C���́j�]���ł���v�Ƌ����������A�S���s����̐X���v��́u�c�_���܂Ƃ܂�ł͂Ȃ��v�Ɣ��̗��ꂾ�����B

�@����}���ɂ́u�s����̗������Ȃ���i�@�Ē�o�́j����v�Ƃ̐�������B���I����������Ȃ��Œn���̈ӌ��͖������ɂ����B�u�o��@�ւ̌����p�~�v�Ƃ�������}�����̊Ŕ���͐��ˍۂɒǂ����܂�Ă���B

�m���o�V���P�P���X�������o�D�R�T�n

http://www.asyura2.com/09/ishihara13/msg/615.html

�L�� [���R�ЊQ18] �L���n�k�A��N�P���� �k�x�T��ȏ�A�ő���71��

�L���n�k�A��N�P���� �k�x�T��ȏ�A�ő���71��

�@�C�ے��͂W���A�����{��k�Ќ�̒n�k�f�[�^���������ʁA��N�R�`�T���̐k�x�P�ȏ�i�L���j�̒n�k��6755�����Ɣ��\�����B����ɂ���N�P�N�Ԃ̗L���n�k�͂P��487��ƂP��������B

�m���o�V���P�P���X�������o�D�R�W�n

http://www.asyura2.com/12/jisin18/msg/606.html

�L�� [���x��52] �Ԉ��w���ŕĎ��Ɉӌ��L���@�����A�s���t���鎑���Ȃ��|�|�i�Y�o�j �Ԉ��w���ŕĎ��Ɉӌ��L���@�����A�s���t���鎑���Ȃ�

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121107/plc12110712020007-n1.htm

2012.11.7 12:01

��ȉƂ̂�����܂�����������W���[�i���X�g�̟N��悵������L���҂ł���u���j���ψ���v�͂U���A�ăj���[�W���[�W�[�B�̒n�����u�X�^�[���b�W���[�v�i��R�V�����j�ɂS���t�ňԈ��w���Ɋւ���ӌ��L�����f�ڂ����Ɣ��\�����B���{�R�ɂ�鋭���A�s�𗠕t���鎑���͂Ȃ��A�������ꂽ�������ɂ�������W��U�����ւ��Ă����Ƒi���Ă���B

����}�̏����m�O�f�v���S�����⎩���}�̈��{�W�O���ق獑��c���R�W�l���^���҂Ƃ��Ė���A�˂��B

�j���[�W���[�W�[�B�p���Z�C�Y�p�[�N�s�ł͂Q�O�P�O�N�P�O���A�����}���قɁu���{�鍑���{�̌R�ɂ���ĝf�v���ꂽ�Q�O���l�ȏ�̏����Ə����v�ȂǂƋL�ڂ��ꂽ�L�O�肪�������ꂽ�B�L���́u�����łȂ����Ƃ�F�߂Ă��܂��A�Љ�S�̂̔��f�����킹�A���ĂQ���ԂɈ����e����^���܂��v�ƌĂт����Ă���B

���������͂O�V�N�ɕĉ��@���Ԉ��w���Ɋւ���Γ����c���̑������ہA�Ď��ɔ��_�L�����f�ڂ����O���[�v�̒��S�����o�[�B��������͂U���̋L�҉�Łu�L���f�ڂ��ē����̉��@�̌��ɂ͏\���l�����o�Ȃ��Ȃ������B�L���ɂ͌��ʂ��������v�Ƌ��������B

http://www.asyura2.com/12/lunchbreak52/msg/467.html

�L�� [�o���ϖ�78] �p�i�\�j�b�N�o�c��̉�����Ƃ́H���{�͍ی��Ȃ��������n�U�h �\�t�g�o���N��M&A�ƍ���̉ۑ� ���E�H�Ǝ������ ��O����j���[�X�̎��_�`

���P���P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P

������ �w�p�i�\�j�b�N�o�c��̉�����Ƃ́H�@�x

�@�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�@

�@�p�i�\�j�b�N�@������6852���~

�@�X�N�E�F�A�E�G�j�b�N�XHD�@��������54���~

�@�V���[�v�@�i�t����6�i�K��������

�@

�@-------------------------------------------------------------

�@�� �p�i�\�j�b�N�ɋ��߂��Ă���̂́A�p���_�C���V�t�g

�@-------------------------------------------------------------

�@�@�@

�@�p�i�\�j�b�N���挎31�����\����2012�N4������9���܂ł̒��Ԍ��Z��

�@6852���~�̍ŏI�Ԏ��ƂȂ�A�ʊ��ł�7650���~�̍ŏI�Ԏ��Ƃ̗\�z��

�@���\���܂����B

�@����ɂ��A�p�i�\�j�b�N��2�N�A���̋��z�Ԏ����v�シ�錩���݂ł��B

�@���̂悤�ȏ̃p�i�\�j�b�N�ɂ��ĐS�z���Ă���l�͑����Ǝv���܂��B

�@�p�i�\�j�b�N�̒É�В��́u�p�i�\�j�b�N�͕��ʂ̉�Ђł͂Ȃ��A

�@�u�p�i�\�j�b�N�͂���������ЂɂȂ�܂��v�Ƃ������\�ł͂Ȃ��������߁A

�@IBM�����Ắu������i�n�[�h�E�F�A�̔��j�v�����Ă��܂������A

�@�܂�A�K�v�Ƃ���Ă���̂́u�p���_�C���V�t�g�v�Ȃ̂ł��B

�@�p�i�\�j�b�N�͑�X�I�Ɏ��ƕ��Ґ����s�������ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ�

�@�X�}�[�g�n�E�X�����ɂ����n�E�W���O����A���邢�̓��f�B�J���E��Õ���

�@�V���ȓ����������m�ȕ������𑁂������ė~�����Ǝv���܂��B

�@�܂��A�p�i�\�j�b�N�̐Ԏ��Ƃ͈Ӗ��������قȂ�܂����A

�@�Q�[�����[�J�[�̏����v������ƁA�Q�[���\�t�g�̔��\�����u���u�^�v����

�@�Z�K�A�J�v�R���A�o���_�C�i���R�A�R�i�~�Ȃǂ͑����^�C�~���O��

�@������p���_�C���V�t�g�ɏ��x�ꂽ��̎���ł��B

�@-------------------------------------------------------------

�@������Ƌ��Z�~�����@�̖��_�ɂ��Ă͍�����w�E����K�v�͂Ȃ���

�@�����炭���N�̊�����̃^�C�~���O�ł��A

�@���{�Ƃ������́A�������n�U�[�h���ی��Ȃ��L���鍑�ɂȂ��Ă��܂����A

�@�ߋ��̏K��������Ⴊ�ʗp���Ȃ��Ȃ��Ă��鐢�̒��A�l�X�ȎY�Ƃ�

http://r34.smp.ne.jp/u/No/212376/idCb0gH7ci0D_212949/121109001.html �@

[This week TOPICS]

��colum2�@���c�v�w���H�X���J�Ƃ���Ȃ�FC���������߁I�H�x

��colum3�@�R��a�M�w�f�t���E�p�ɂ͐��{�Ɠ���̋��͂��K�{�I�H�x

��colum4�@���x�،��w���E�H�Ǝ������ɒ��ʁx

����ŃX�v�����g�E�l�N�X�e���̔����ɂ��ẮA���́u�^�Ӂv��}�肩�˂�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B�\�t�g�o���N�̔��\�ɂ��ƁA�X�v�����g�E�l�N�X�e�������邱�ƂŌ_��Ґ���9000���l�ɒB���ANTT�h�R����6000���l����Ƃ������Ƃł��B���������ĂƂ����قȂ鍑�̌_��Ґ��𑫂����킹�Ă��A�P���ɂ͔�r�ł��Ȃ��̂ňӖ����Ȃ��Ǝv���܂��B

�܂��X�v�����g�E�l�N�X�e���̌_���͕č��ł�3�ʂ̌g�ѓd�b��Ђł����AAT&T�i1�ʁj�ƃx���C�]���i2�ʁj�Ƃ̍����傫���J���Ă��܂��B�_��Ґ��͂��낤���Ė�2�{�̍��Ŏ��܂��Ă��܂����A���㍂�ł͖�3�{�`4�{�A�������z�ł͖�10�{�̈Ⴂ������܂��B����ɂ́AAT&T�ƃx���C�]������2000���~�`3500���~���̈��肵�����v���o���Ă���̂ɑ��A�X�v�����g�E�l�N�X�e���͐Ԏ��ł��B�ŋ߂ł͌_��Ґ��������X���ŁA��{�I�ɂ��Ȃ�u�ꂵ���ɂ����Ёv�ƌ��킴������Ȃ��Ǝv���܂��B

���{��3�ʂł���\�t�g�o���N���A�č�3�ʂƂ͌������ꂵ���ɂ���X�v�����g�E�l�N�X�e�������Ă��A1�ʂ�2�ʂƂ̍��͑傫���A���v�I�ɂ���肭�����̂��ǂ������ɂ͋^��ł��B3�ʓ��m�����g��ł݂����u���ǁA���{�ł��č��ł��i�ǂ��ł��j���v�͏o�Ȃ������v�Ƃ������ԂɊׂ�\�����傢�ɂ���Ǝv���܂��B

�y�\�t�g�o���N�́A�X�v�����g�E�l�N�X�e�����������ł��邩�H�z

�������A���ē����悤�Ȃ��Ƃ��{�[�_�t�H�������݂Ă��܂������A��{�I�ɂ͍����C���t�����d�v�ł���A�������Ă��d�v�ȈӖ��������Ȃ��{�ƌ����܂��B�\�t�g�o���N�̑��В��̂��Ƃł�����A�����_��������̂ł��傤�B�h�C�c�e���R���ł��������ł��Ȃ������X�v�����g�E�l�N�X�e�����A�\�t�g�o���N���ǂ̂悤�ɍ����ɂ�����̂�������q���������Ǝv���܂��B

�\�t�g�o���N�̓{�[�_�t�H�������ɍۂ��ĕ�����2��5000���~�̗L���q���̊��ς�ڎw�������ɕ������炵�Ă��Ă��܂������A����̔����ōĂ�2���~����L���q��������邱�ƂɂȂ�܂��B������NTT�h�R���AKDDI�Ƃ̑������D�d���̗l����悵�Ă��āA�Ăт����ő傫�ȕ�������邱�ƂŁA�����́u�ْ����v�В������߂Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͊����Ă��܂��܂��B

�t���[�L���b�V���t���[���}�C�i�X�ŁA���z�̗L���q����������X�v�����g�E�l�N�X�e���Ƃ����Ԏ���Ђ����AAT&T��x���C�]���Ƃ������|�I�ȋ��l�ɑ��āA�\�t�g�o���N���ǂ̂悤�Ȑ헪�ɑł��ďo��̂��A���㒍�ڂ������Ǝv���܂��B

����

��Ԃ̗��R�́A�o���オ���Ă��邨�X�̕����m�E�n�E������̂ŁA�o�c���Ȃ�����ɂȂ�܂��B ����ɁA���������͂�����܂����A�m���x�ƃm�E�n�E������̂ŁA����\�z�����Ă₷�����A�Ǘ����y�B �ł��AFC���ׂĂ��ׂ����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�F��ȉ�Ђ�����ׂȂ��画�f���Ă��������B

�����ŃI���W�i�������̂͊y�����ł����A���H�ƊE�œ����Ă����Ȃǂ̌o���l���Ȃ���A���s����m���������B ���H�̌o���̂Ȃ��l���A�����擾�A�����A�f�U�C���A���j���[�Â���A�l�ފm�ہA�ƎґI�тȂǁc�c�I�[�v���ɕK�v�Ȃ��Ƃ����̂͑�ςł��B

�������{���ꂽ��A�蔲���H�����ꂽ��A�v���Ă����̂ƈႤ�����ɂȂ�����A���܂��܂Ȗ�肪�N����\��������܂��B �Ǝ҂���̒��ɂ́A���肪�f�l���Ǝv������A�������݂Ă���������܂��B

�ًƎ�ŁA�ǂ����Ă��I���W�i���ł�肽���Ƃ������́A�o���L�x�ȃv���f���[�T�[���g���̂��悢�Ǝv���܂��B

���������̎�|�́u�f�t������̑����E�p�Ɍ����āA���{�Ɠ���͈�̂ƂȂ��čő���̓w�͂�����v�Ƃ������̂ł���B���̃f�t���͖��m�Ɏ��v�s���ł���B�����͂͂��܂葝���Ă��Ȃ��B���v�������Ă��邩��f�t���ɂȂ�B������O���B75�N�O�ɃP�C���Y�������A����ɂ͊W�Ȃ����a���Q�ō������������s�����w�i�ł���B���[�}���V���b�N�܂ł͗A�o�����������s�������Ă����B07�N����08�N�ɂ����ẮA�f�t���M���b�v�͉������Ă��āA�������肵�����o���ϊ����́A03�N�t�̕s�Ǎ������̈ꉞ�̊�������S�N���łQ�{���ɂȂ����i03�N�t7,607�~�`07�N�V��18,261�~�j�B

���̃f�t���M���b�v���A���{���₪�M�҂̂����u���Ɓv�ʼn��������悤�Ƃ����̂��B�Ƃ���ňב֓��@�͂T�J���Ԃ�ɉ~��z���ɓ]�����B�Či�C����Ɠ���̊ɘa��ł������B�~�敨�̔���z���͂T�J���Ԃ�ɉ~�������z�����ƌ�����B

���@�̑���ς��ω��������߂����A���̓���ł͍���̈�i�̉~���ɂ͍s���܂��B����̖ڎw�����P���C���t������������ɂȂ����̂ŁA��i�̊ɘa��������ł̑���ς̕ω��������낤���A30���̉�c�ŋ͂�11���~�g�̑����ł́u�s�ꂪ�\�������ʂ�̖���v�ɉ߂����A���ꎩ�̂ł͍���̉~���U���ɂ͂Ȃ�܂��B���@�̑���ς̂T�J���Ԃ�̕ω��𑨂��āA���₪�u�f�t�����I���܂Łi�p���݂����Ɂj�Q���̃C���t���ڕW��ݒ肷��v�Ƃ������o���A�����בւ����������߂��낤�B

30���̉�A�s��̔����́A�בւ��������ǁA�����͉����Ȃ������ɓ����������B

�P�j�����u���{���⋤�������v���o�������Ƃ͑傢�ɈӋ`������B���̓��e�͂����������̂ł͂Ȃ����A�O�����ɃZ�b�c�J���č쐬�������̂��A������ɂ��Ă����{�Ɠ��₪���ƂŃf�t���E�p�E�~���U�������o����Ӑ}�͑�Ƃ������B���������`�ŋ��������𐺖����߂��ďo�������Ƃ́A���{���������ɓ��ݍ��ƌ�����B

�u������s�̓Ɨ����v�����ʏ��Ƃ������Ƃ��ẮA�̒n������������v�����낤���A����̓��{�ɂƂ��Ă͂������Ƃ������B

�Q�j��s�ɑ��ĊO��S�ۂƂ��ė^�M�����ɏo�����Ƃɂ����B����ŊO�݊O���₷�������B���߂Ă̂��Ƃł���B�בւ������������Ȃ��������A���͂��̈Ӌ`�͑傫���B

�R�j�܂��A���Z�@�ւ��݂��o���𑝂₵�����ɉ����āu�������v�Ɏ�����������Ƃ����B���́u�������v�Ƃ����\���́A�M�҂̋L����������1965�N�R���̎R��،��̎����j�]�ɕm�������̓c���p�h�������A������Z���u�������ɁA���S�ۂŁv�Ƌ����������ȗ��ł���i����ŎR��̔j�]���s��͕����Ɏ~�߂��B�����������̐V���͗ǎ��������āA���̖������Z���Ɠ������\�̌`�ŎR��j�]����B���_�A��V�����m�̐\�����킹���������B������B�̐����{�V�������������ϔ������j�B

�u�������v�̕\���́A�M�҂̋L���ɊԈႢ�Ȃ���A����ȗ���47�N�Ԃ�̂��Ƃ��B�t�̌�����������A���ꂾ�����{�o�ς͏��f�t�����A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�S�j�Q�J���A���̊ɘa�͈ٗ�ŁA�M�҂̋L���ɂ���03�N�t�ȗ��̂X�N���Ԃ�ł���B

���̎��́A���䑍�ق��u�f�t�����I���܂Łv�ƕ\�����āA�S���̂肻�ȋ�s�ւ̍Ō�̌��I�����������ȂāA�s�Ǎ������̈ꉞ�̏I�������āA���������7607�~����07�N�V����18261�~�܂ł̂Q�{���ɏ㏸�����Ƃ��������告������������_�@�ƂȂ����B�]���̊ɘa��͂P�J���������������A����͂Q�J���A���Řg���L�����̂͑傫�ȕω��ł͂���i70���~��80���~��91���~�j�B����ɂ��������Ή��𔗂����̂͐��{�ł���B

�y�����ȂĖ�A�Ɩ{�e�ł͑O������]���Ă������u�y�����Z�b�J�`���s���������v�ƕُؖ@�I�ɑO�����ɉ��߂������Ƃ��{�e�ł͌����Ă����B���ꂪ�������Ƃ��Ă��������B�p���݂����Ɂu�Q���ڕW�v��f�Ō����A�בւ������l�ς��ɂȂ邪�A����͌����Ȃ��Ƃ����B

�P���ڕW���f���Ă����Ȃ���A���N�x�̓C���t���ǂ��납��0�E1���ŁA���N�x��0�E4���A�ė��N�x�ł����0�E8�����Ƃ����\���ł���B���{�̃f�t�����͂͂��ꂾ�������[�������̂��ƒm�ꂽ�B

6�����߂Ɣ�ׁA�g�E�����R�V�A�哤�A�����̉��i�͂��ꂼ��A63%���A33%���A40%���ƂȂ����B�H�Ƃ̌��Y���H�Ƃ̋����s���ւ̌��O��U�������B

�s��ɂ́A���N��08 �N�̂悤�ɐH�Ɗ�@���������邩�Ƃ̐������o�Ă����B�������A��X�́A���E�̐H�Ǝ��������������̂́A08�N�Ɣ�r����ƁA���N�H�Ɗ�@����������\���������Ȃ��B

�܂��A���N�啝�ɒl�オ������ȐH�Ƃ̓g�E�����R�V�Ƒ哤�ł��邪�A���������ɐ[���ւ�鏬���ƕĂ̍ɂ����Ԃ��Ă���B���̂Ƃ���A�ĉ��i��08�N����30%�ቺ�����ق��A���N�̕Ď��n���ʂ��������B����A�g�E�����R�V�Ƒ哤��7���ɑ啝�ɒl�グ�������A8���ɒ������邱�ƂɂȂ�A�K�i�I�ȓ�����������B�������A08 �N�̐H�Ɗ�@�͈قȂ�ł������B���N�A�����ƕĂ̍ɂ�30�N�ȗ��̒ᐅ���ƂȂ������Ƃɉ����A��K�͂Ȋ����A�S���E�̐H�Ɖ��i����C�ɍ����Ȃ鋰�Q�ƂȂ����B

�����A�H�Ɖ��i�̏㏸�͕����傫���A���Ԃ��������������߁A���E�̕n�R�w�Ɉ��e����^���A�[���ȎЉ��@��U�������B���Z���@���������Y�\�z�ւ̓��@���삪���N�̐H�Ɖ��i���啝�㏸�ƂȂ����v����1�ł���B

�H�Ɖ��i���ŏ��ɑ啝�ɏ㏸�������̂́A�����ɘa���A���ۂ̐��Y�����\�z������ƁA���@�������ɖ߂�A���i���啝�ɉ������邾�낤�B�ŋ߁A���E�̎�v�������Y�n�ɍ~�J������B

�����ɘa�������Ƃɂ���āA�H�Ɖ��i���㏸���Ă���ۂ������ɓ]�����B�����A�V�������ɘa����ƁA�H�Ɖ��i���X�ɉ������邾�낤�B�������A08�N�͈̏قȂ�B�[���ȓV����A�����Ȃǂ̔_�Y�����啝�Ɍ��Y�����B����ɉ����A08�N�ɋ��Z��@���������A���ی������i���啝�㏸�ƂȂ����B�܂��A�������̍������Y�����A�o�𐧌����A�H�Ɖ��i���_�グ���č��l���ŕۂ������Ă����B

�O�q�����悤�ɁA���N��08�N�̂悤�ȐH�Ɗ�@���ė����Ȃ��B http://www.mag2.com/o/kinyukeizai/2012/1109.html http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/460.html

�L�� [�����E�t�b�f28] �����s�]�ː���3���ڕt�߁@���u���ő���@���U���� �i�܂������̃u���O�j�@ http://ameblo.jp/misininiminisi/entry-11400442234.html

2012-11-09 19:59:38NEW �@�܂������̃u���O

VIDEO

�����ăK�C�K�[�I��http://hakatte.jp/spot/45214��

9.999��Sv/h(�펞�_��)�ȏ�sonntag�l�����肵���ꏊ

http://hakatte.jp/spot/45086��njv�����Ă݂܂����B

��������9.999��Sv/h�̑����Ȃ̂ł����A�d����

����ăA�C�h�����O�I����(����̉ߋ�60�b�Ԃ̕��ː��ʗ�)

����U���ď펞9.999��Sv/h�_�ł̏��Ԃł����B

����9.999��Sv/h�ȏ�̃K���}������y�̒���ł͖���

�����Ɠy�̋��ڕӂ�ō����P���̋�Ԑ��ʗ��𑪂��

0.6��Sv/h�ɔ���ӂ���E���E��(0.575��Sv/h)���Ă��܂��B

���ۂɑ���Œ��ɂP�x�����ł���0.602��Sv/h���\������܂����B

�����ر��ٽ A2700 Mr.Gamma(���[�J�[�o���ȈՍZ���ς�)�ł��B

���̓���̑���l���v���l�Ƃ��Ă��܂��B

http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/598.html

�L�� [�s���ƕs���N15] ����������Ȃ��I�r�^�~��D�̈ӊO�ȓ����Ƃ́i���o�E�[�}���j�@ http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121109-00000000-woman-ent

���o�E�[�}���I�����C���i���o�E�[�}���j 11��9��(��)16��13���z�M

���A��w�E�Ńz�b�g�Șb��̈���r�^�~��D�B

�u�r�^�~��D���āA������������ȊO�̓���������́H�v

�Ƃ����l�ɂ́A����̋L���ł��̃p���[�ɋ������Ɗm���ł��B

�@A�AB�Q�AC�AE�c�c�Ɛ�����r�^�~���̒��ł��A�n���ȑ��݂������r�^�~��D�B���ꂪ���␢�E���Œ��ڂ𗁂тĂ���B

�@�u�r�^�~��D�́A�ق��̃r�^�~���Ƃ͕ʊi�B�z�������ɕC�G����قǂ̏d�v�Ȗ����������Ă���A���\�r�^�~���ƌĂԐl������قǑ�Ȃ��́v�ƌ��̂́A�ȑO����r�^�~��D�̏d�v����i���Ă��������N���j�b�N�i�����s�a�J��j�̖������@�����B

�@�r�^�~��D���������ꂽ�̂́A�Y�Ɗv�������̃C�M���X�B�H�ꂩ��o�锁���ɂ����ƕs���������ŁA��������ĕό`����u����a�v�̎q�������o�B���������q���Ɋ̖���^�����Ƃ���A�Ǐ��P�������Ƃ��炻�̗L�������Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�B���ꂪ�ŋ߂̌����ɂ���āA�r�^�~��D�ɂ͍�����v�ɂ��邾���łȂ��A���̗\�h�A����̗\�h�A�J�[�E�C���t���G���U�Ƃ����������ǂ̗\�h�A�_�C�G�b�g�ȂǁA���܂��܂Ȍ��p�����邱�Ƃ��������Ă����B

�@�Ƃ��낪���A���̑�ȃr�^�~��D���s�����Ă���l�������Ă���Ƃ����B�u�����̃r�^�~��D�Z�x��30�`60ng/ml���x�X�g�B20ng/ml�ȉ��ł͏��Ȃ����邪�A�Ⴂ�����ɂ���ȉ��̐l�������v�Ɩ����@���͎w�E����B

�̓��r�^�~��D�𑝂₷�ɂ͓������Ƌ��H���|�C���g

�@�ł͂Ȃ��A�Ⴂ�����Ńr�^�~��D���s�����Ă���̂��B���̌�����T��ɂ́A�r�^�~��D���̂̒��łǂ̂悤�ɍ���邩��m���Ă����K�v������B

�@�r�^�~��D�̕⋋�ɂ͎�ɓ�̕��@������B��́A�����������Ղ藁�т���@�A������͐H������Ƃ���@���B

�@�u���z���Ɋ܂܂�鎇�O���A���̒��ł�UV-B�ƌĂ��g���̌���畆����ƁA�̓��ŃR���X�e���[������r�^�~��D�����������B�ĂȂ甼���E�Z�p���ŏT��3��A30���Ԃ�����������A�قڏ\���ȃr�^�~��D�������v�Ɩ����@���B�������A�H������r�^�~��D���Ƃ邱�Ƃ��\���B�Ȃ��ł������I�ɂƂ��̂����B�r�^�~��D���܂ރv�����N�g����H�ׂ邱�Ƃŋ��̑̓��Ƀr�^�~��D���~�ς��A�����l�Ԃ��H�ׂ邱�ƂŎ������̑̓��ɂ��r�^�~��D����荞�߂�B

�@�Ⴂ�����Ƀr�^�~��D�����Ȃ��̂́A���O���ɂ�锧�ւ̉e�����m����ɂ�UV�P�A��������O�ɂȂ��������A�H�����̕ω��ɂ�苛��H�ׂ�@�����������B�����̐����K���̕ω��ɂ��A���A�r�^�~��D�s�����[���ɂȂ��Ă���B�u�I�t�B�X���[�N��Ǝ��ŊO�ɏo��@��̏��Ȃ��l�́A�ӎ����ăr�^�~��D���Ƃ�K�v������v�Ɩ����@���̓A�h�o�C�X����B

�����̐l�ɕ����܂�����

����������

�����N���j�b�N�@��

��w���m

�k�C����w��w�����ƁB���{�ŏ��̕č��A���`�G�C�W���O�w��F���擾�B2001�N�ɃL���[�V�������Â𒆐S�Ƃ����A���`�G�C�W���O�N���j�b�N���J�݁B����猗Y����

������w���_����

�_�w���m

1999�N�܂œ�����w�_�w�������B�����Ɂw�q�g�͂������ȓ��H�����x �i�u�k�Ѓv���X�A���t�@���Ɂj�B�O���[�o���j���[�g���V�����O���[�v��Όږ�B

��ށE���^���j�@�ʐ^�^�P�c�m��Y�@�X�^�C�����O�^�Ŗ쎅�q�@�w�A�����C�N�^�X�J�܂肱�@���f���^�ÎR�S�q

�f�U�C���^�g���p���@�\���^�x�c�b��

���o�w���X�@2012�N12�����f�ڋL����]��

���̋L���͎G���L�����M���̏��Ɋ�Â��Ă���A���݂ł͈قȂ�ꍇ������܂�

http://www.asyura2.com/09/health15/msg/645.html

�L�� [�}�X�R�~�E�d�ʔ�]13] �������m�����Q��@�A�ڒ��~�̢�n�V�V�^����g�� �i�����Q���_�C�j�@ http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-7358.html

2012/11/9�@�����Q���_�C�@�F�u���X�S�X�v�����u���O

���̋����s���̖ҍR�c�Ť�T���������A�ڂ𒆎~������n�V�V�^����߂����肪����܂����X�����������A�ڂ��̂��̂Ƃ�����褋L����S�������m���t�B�N�V������ƥ�������ꎁ�́g����^�f�h�ɔ��W����l�b�g�ő傫�Șb��ɂȂ��Ă���̂��

�L�b�J�P�ͤ�����s�̒����������m���̃c�C�b�^�[��������������쎁�̉ߋ��́g����^�f�h�����X�Ɩ\�I������삳�ꂽ�Ƃ����{��r�c���h�L�������g�\���������̐_��̒��҂ł���m���t�B�N�V������Ƃ̍a���֎�������쎁����l�я�����������Ƃ𖾂炩�ɂ������̂����礈�C�ɍ��쎁�ɋ^�f�̖ڂ��������邱�ƂɂȂ�������������{���ɂ����������

�����20�N�ȏ�O��1985�N�̌����w����x11�����Ŗ��ɂȂ����̂��ŏ����������w���p�x�͒S���ҏW�҂ɂƂ��Ēp������݂Ȓ��ق��顂����Ĥ���̓s�x��J��Ԃ��ꤏ��Љ�����Ă����Ƃ�����Ԃ��\���I�ɑ�������傤�܂ŗ����킯�ł�����͂������ʼn߂ł��Ȃ������

�l�b�g�̃j���[�X�T�C�g��K�W�F�b�g�ʐM�������쎁�̕����̒���̓��p�^�f�𤕶�͂�Δ䂵�ďڍׂɌ����Ă��邪����������ƃA�R�Ƃ��顂Ȃ�Ƥ�Ԉ���Ă������\�L��܂ł������肻�̂܂܂Ȃ̂��

�����Ȃ�ƃ������̖�肾���łȂ���@�I�ɑ��v�Ȃ̂��Ǝv���Ă��܂�����쌠�@�ɏڂ����ٌ�m�̊�c���m�ꎁ�͂��������

������ɏ����ꂽ���Ƃ����j�I�Ȏ����Ȃ�Τ�\�������Ă��邱�Ƃ͂���ł��傤������łȂ��ꍇ����삩�ۂ��̔��f��ͤ���̖{�̖{���I�ȓ������c���Ă��邩�ǂ����ł������������1����Ȃ���R�����邪����ꂪ�����������Τ����Ƌ^���Ă��d������܂���

�O�o�̒������͂������߂�

����������S����������w���X�g�j���[�X�x�ͤ1�����I��邻�̓��̂����Ɍ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ƃ����R���Z�v�g�ł������������������ɉ��߂Ȃ���Τ�ǎ҂ɂ������҂ɂ��M�p����Ȃ���̎��R�́w�K���x�ƾ�ĂŐ��藧���̂Ȃ̂ł��

���̂Ƃ��뤌���ʐ^���Ⴆ�ő�`�����{�����������f�B�A���������^�f�����u����悤�Ȃ礂܂��܂��M�p��������o�ŊE���ǎҗ�������������邾���Ȃ̂��

http://www.asyura2.com/12/hihyo13/msg/503.html

�L�� [�J���g10] ��Î����ɑ����莖�����U�L���`�̎d�Ƃō��Ѓ����_�����O���_���̈�̂悤�����U�L���`�l���@�͂�߂�ׂ��ł���B ��Î����͋U�L���`�̎q���������N�������͂̋U�L���`���x�@��}�X�R�~��}������l�b�g�őS�e�����炩�ɂȂ��Ă��܂���

�Ƃ����Ƃ��낾���莖������ɂ���Ďc�s�ȎE��������Y��D���͖̂ܘ_�������Ѓ����_�����O���ړI�������悤�ł���B

���������������ŕ����ɂ͋U������������ɂقƂ�ǂ��U�L���`�ł��鎖���w��s���̍��Д����▾���ȍ~�ɓ��{����

���擾�����U�L���`�����鎖�������͊w��ł��܂����̂ł���������{�l�Ȃ肷�܂��͖����ł���B

�O���̉R���^���̎}��̓�Ȍ^���̎�Ȃ��^���̖�c�u�[�̊�ʖc���^���̐Ό��̓��{�l�Ȃ肫��^���̂����ȃp�^�[����

���邪�v�͎����ɊÂ����l�Ɍ������U���_���^�Ɏ��ʂ����̂ł��茾�t��\��ŏ����Ă��o���o���Ȃ̂ł���B

�����w������ɍݓ��̏����ƌ��ۂ����{�����ȏ�ɑ�a���q�I�Ŋ����������^�₾�������v�͌������Ă����̂ł���B

���������҂����i�͖����z��������I�[�����Ȃ������蕁�ʂ̐l�Ȗ����Z�Ƃ����̂͂ǂ��܂ł����Z�ŕs���R�Ȃ̂ł���B

�m���ɍ��l�┒�l���͓��{�l�ɊO���͂������肾�����������ł͂Ȃ����{�l�ɂ͑�a���ƕ��m�����_���܂��[��Ɨ���Ă���

�R��������ڋ��Ȏ�������ɂ������ƌ��E�����肻����Ė���������ƃt�����P�����c�̂悤�Ɋ�ʕ������ɏo��

���܂��̂ł���B

�����Ȃǂ������q���̍��ɐg�̏�Q�҂��a�J�ɏo���{���{���̌R���ɒ��ւ��ăA�R�[�f�I����e�����肵�Ă��������v����

�X��E���̋U�L���`�̏�Q�҃o�[�W�����ŎS�߂ȓ��{�l�������ċU���_�����炨����Ⴂ�A���o�C�g�����Ă����Ƃ�����ł���B

���{�l�ł������Ȃ݂��Ƃ��Ȃ����͂ł��Ȃ���������ی삳��Ă��邩�炠��Ȏ�������K�v�͂Ȃ����{���ɋ����������

��x�@����߂����锤�ŃX�N�����u�������_�ň��̐��_������Ă��x�@������o���Ȃ��U�L���`�Ɠ����ł���B

���̎�҂̓l�b�g������̂����邪�����͕��ł���ł͂Ȃ��s�Ǎ���������ގ��ł���Ɩ{���������Ă��肻�̖ڐ���

���ł��݂邩��U�L���`�̒t�قȍH��Ȃnj������Ă��܂��̂ł���B

������U�L���`�l���@�ȂǂƂ����ጛ���@����Ă�����ɐ������Ă����{�l�S���̌���D�����Ȃ����薳�ʂł���B

�l�̌��Ɍ˂͗��Ă��Ȃ��͐̂����������Ȃ̂ł���B

http://www.asyura2.com/12/cult10/msg/358.html

�L�� [�o���ϖ�78] ���{�A�u�o�Ϗ����v�ɓ]�����U�O�N�A���E���卑�Ɂ|�n�d�b�c�����\���@ http://www.jiji.com/jc/c?g=eco&k=2012110900984

�@�y�����h�������z�o�ϋ��͊J���@�\�i�n�d�b�c�j�͂X���A�Q�O�U�O�N�̐��E�o�ςɊւ��钴�����\���\�����B����ɂ��ƁA���{�o�ς����E�o�ςɐ�߂銄���͂P�P�N�̂U�D�V������R�D�Q���ɒቺ�A�u�o�Ϗ����v�ɓ]������Ƃ̌��ʂ��������ꂽ�B����Œ����ƃC���h�͂�������č������̂��A���E�̂Q�卑�Ƃ��Ă̒n�ʂ��ł߂�Ƃ����B

http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/461.html

�L�� [�e�X�g27] ����}�A�}�j�t�F�X�g�S�ʎӍ߂ց@�i�܂邱�P�̓Ƃ茾�j ����}�A�}�j�t�F�X�g�S�ʎӍ߂�

�@2012.11.09�@�F�@�i�܂邱�P�̓Ƃ茾�j

���܂��猾���Ă��˂��B�B�B

���}�j�t�F�X�g�S�ʎӍ߂ցc����A���ʂ��Â��F��

�����}���O�@�I�ň������錴���͂ƂȂ�����v�Ȑ���̒��ɂ��āA���ʂ��̊Â�������s����F�߁A�S�ʓI�ɎӍ߂�����e�ƂȂ��Ă���B

�^�}�͂�����Ȃ��B�B�B ��������A���v�ł��ӂ�Ԃ��Ă���̂��B

���̍�����������̌��v��ς���͎̂���̋Ƃ��Ǝv���Ă������A����ł�����}������Ă���邾�낤�Ɗ��҂��Ă����B

���I���Ōf�������Ƃ����s�ł��Ȃ����������𗦒��ɔF�߁A�����ɂ���т��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���l�тōςނ̂��B����ȂɊÂ������H

�����Ƃ̖A����ȑ傫�Ȗ������l�сA�Ӎ߂����ōς�ǂ̐��}���啗�C�~���L����Ηǂ����ɂȂ�B�������ŋ����ӂ�Ɏg���đI���L���ɓ������_���B

����ł��A�ǂꂾ���Ӎ߂���Ă�����ȓ}�͓�x�ƌ�Ƃ��B

http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2012/11/post-8905.html

http://www.asyura2.com/12/test27/msg/422.html

�L�� [�e�X�g27] Re: �e�X�g http://www.news24.jp/nnn/news86210932.html

11/9 19:05 �����e���r

����@http://www.news24.jp/nnn/movie/news86210932.html

�@�O�c�@�̉��U�E���I�����ɂ��ő�O�ɂ̓������������Ȃ钆�A����}�ƌ��ʂ����u�����̐��������v�̏����Y��\���X���ߌ�A���m���ʼn��������B

���̏ꏊ�ɑI�͓̂s�s���ł͂Ȃ��A�ߑa�����i�ޒn�悾�����B

�����\�����������̂́A�l���P�R�P�O�l�ƈ��m���Ől�����ł����Ȃ��L�����B

�y�g���b�N�̉ב�ɂ̂��ĎR�X�Ɍ������ĊX�����������B

�啨�̓o��ɒn���̐l�́u����ȏ��ɗ���Ȃ�āv�Ƌ����̕\����݂����B

�L�������܂ވ��m�P�S��͏����\�ƂƂ��ɖ���}�𗣓}������؍����c���̒n���B

��؋c�����͎s�X�n�ł̉�������]�������A�����\�T�C�h����ߑa�n��I�Ԃ悤�Őf���ꂽ�Ƃ����B

����͏����\�Ǝ��̑I����p�B�ߑa�n����s�s���֎x�����L���Ă����u���헪�v�ŁA�����P�W���ɂ͊Ō��A�g�D�𗧂��グ��\��Bhttp://www.asyura2.com/12/test27/msg/423.html

�@

�@

�u���{���́v�������Đ��@��\���@���P�V�O���~�A�q�b�g���i���ݏo����

�u���{���́v�������Đ��@��\���@���P�V�O���~�A�q�b�g���i���ݏo����

�@�y�J�C����������z���j�I�ɒ�����ɐ[���֗^���Ă�����

�@�y�J�C����������z���j�I�ɒ�����ɐ[���֗^���Ă�����

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B