http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/544.html

| Tweet |

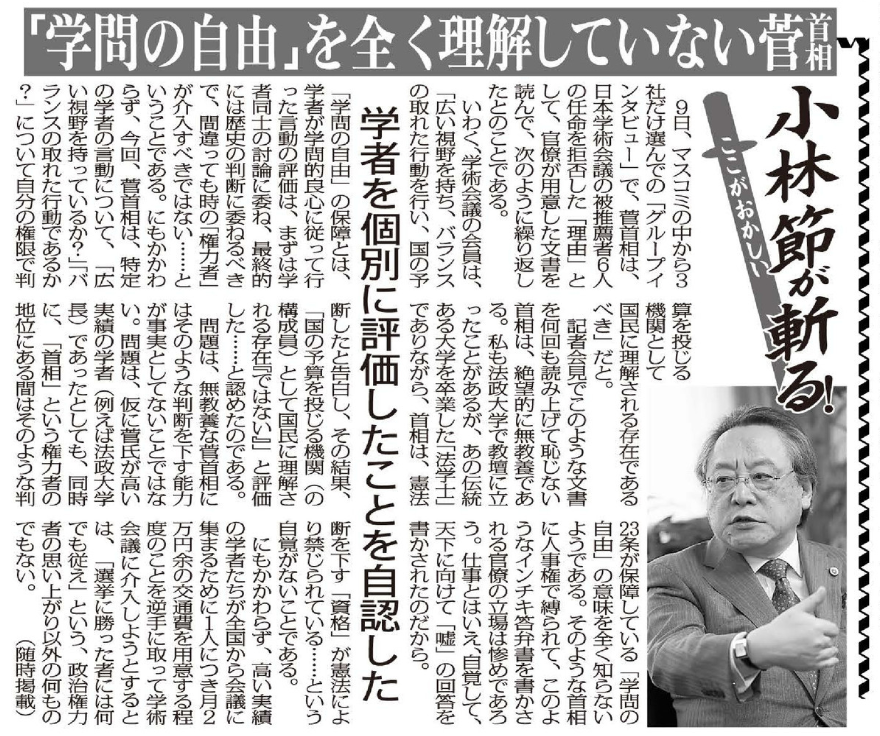

菅首相は憲法が保障する「学問の自由」を理解していない ここがおかしい 小林節が斬る!

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/279913

2020/10/14 日刊ゲンダイ

9日、マスコミの中から3社だけ選んでの「グループインタビュー」で、菅首相は、日本学術会議の被推薦者6人の任命を拒否した「理由」として、官僚が用意した文書を読んで、次のように繰り返したとのことである。

いわく、学術会議の会員は、「広い視野を持ち、バランスの取れた行動を行い、国の予算を投じる機関として国民に理解される存在であるべき」だと。

記者会見でこのような文書を何回も読み上げて恥じない首相は、絶望的に無教養である。私も法政大学で教壇に立ったことがあるが、あの伝統ある大学を卒業した「法学士」でありながら、首相は、憲法23条が保障している「学問の自由」の意味を全く知らないようである。そのような首相に人事権で縛られて、このようなインチキ答弁書を書かされる官僚の立場は惨めであろう。仕事とはいえ、自覚して、天下に向けて「嘘」の回答を書かされたのだから。

「学問の自由」の保障とは、学者が学問的良心に従って行った言動の評価は、まずは学者同士の討論に委ね、最終的には歴史の判断に委ねるべきで、間違っても時の「権力者」が介入すべきではない……ということである。

にもかかわらず、今回、菅首相は、特定の学者の言動について、「広い視野を持っているか?」「バランスの取れた行動であるか?」について自分の権限で判断したと告白し、その結果、「国の予算を投じる機関(の構成員)として国民に理解される存在『ではない』」と評価した……と認めたのである。

問題は、無教養な菅首相にはそのような判断を下す能力が事実としてないことではない。問題は、仮に菅氏が高い実績の学者(例えば法政大学長)であったとしても、同時に、「首相」という権力者の地位にある間はそのような判断を下す「資格」が憲法により禁じられている……という自覚がないことである。

にもかかわらず、高い実績の学者たちが全国から会議に集まるために1人につき月2万円余の交通費を用意する程度のことを逆手に取って学術会議に介入しようとするとは、「選挙に勝った者には何でも従え」という、政治権力者の思い上がり以外の何ものでもない。

小林節 慶応大名誉教授

1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)

|

|

▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK276掲示板 次へ 前へ

|

|

最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ

▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK276掲示板 次へ 前へ

|

|

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。