http://www.asyura2.com/17/warb20/msg/635.html

| Tweet | �@ |

�@�@����ŃA�����J�R����l�������{�R�̎�������u���ԁv photo by gettyimages

���U����u���ԁv�́A���{�R�́u�u�x�v�������������s�삾�����@�܂��������Ƃ�����Ԃ��̂��c

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52362

2017.07.22 ���c ���M�h�q������ �Z�p�헪���@�Z�p�v�抯�t �v�掺 �헪�v��ǒ��@����r�W�l�X

�u�u�x�i�����j�v�Ƃ������t���Ȃ����͂Ȃ��B�u�ȐS�`�S�v��u��C��ǂށv�Ƃ��������܂킵������悤�ɁA���{�l�̓���Ɂu�@����v�s�ׂ͐[�����Â��Ă���B �������A�V���w�Z�p�͐헪�����������x�i�N���X���f�B�A�E�p�u���b�V���O�j�\�����h�q�������Z�p�헪���̓��c���M���́A�u�u�x�v��u�ȐS�`�S�v��D�悵�āA�O�ꂵ���c�_������邱�Ƃ́u�v��ʔߌ��މ\��������v�ƌx����炷�B |

�h�C�c�́A1930�N�ォ��A���F���T�C�����̐������Ȃ��e���~�T�C���̌����J���ɒ��͂��A�����̐헪��j�邱�Ƃ�ڎw���܂����i�ڂ����́A�ْ��w�Z�p�͐헪�����������x���Q�Ƃ��������j�B

���܂�m���Ă��Ȃ����Ƃł����A���́A���{�ł��������Ƀ~�T�C���i�U���e�j�̌����J�����s���Ă����̂ł��B

�������A����ɊԂɍ���Ȃ��������߂��A1946�N�ɃA�����J���R�Ȃ��܂Ƃ߂��u�h�C�c�Ɠ��{�̃~�T�C���n���h�u�b�N�iHandbook on Guided Missiles of Germany and Japan�j�v�ɂ́A�U���e�ɂ��Ă͉���������Ă��܂���B

���̑���A���{�����p�������B��̃~�T�C���Ƃ��āA���U����u���ԁv�����グ���Ă��܂��B

���Ԃ��~�T�C���ɕ��ނ��邩�ǂ����͔��f���ʂ��Ƃ���ł����A����́A�����܂��Ȉӎv����ɂ���ĊJ�������܂�A���ʂƂ��đ����̔ߌ����Y���̓��U����u���ԁv�����グ�A����ւ̋��P���l���Ă݂����Ǝv���܂��B

���u�ꔭ�t�]��̒Nj��v�͐��ނ̑�l�i�K

�W�F�[���Y�EC�E�R�����Y�̖����w�r�W���i���[�J���p�j�[�B ���ނ̌ܒi�K�x�́A�D�ꂽ��Ƃ��ɉh���ɂ߁A���̌�v��������������������͂��A���̃v���Z�X���ܒi�K�ɕ����Đ������Ă��܂��B

����́u�������琶�܂������v�Ɏn�܂�A�u�K���Ȃ��g��H���v�u���X�N�Ɩ��̔۔F�v�u�ꔭ�t�]��̒Nj��v���o�āA�u�����Ɩ}�f�Ȋ�Ƃւ̓]�������Łv�Ɏ���Ƃ������̂ł��B�R�����Y�͉����āA�ǂ̂悤�ȗD�ꂽ�g�D�ł����ނ���\��������A�Əq�ׂĂ��܂��B

������4�N�̑哌���푈�ŁA�^��p�U����}���[���C��ɂ�����X������������A�쑾���m��r���}���ʂł̋ꓬ���o�āA�������~���ւƌ����������{�R�ɂ��A�R�����Y�̕��͂�K�p���čl���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

���{�����猩���哌���푈�̗�����u���ނ̌ܒi�K�v�ɓ��Ă͂߂�ƁA�����ނˎ��̂悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�m���i�K�n�^��p�U������у}���[���C��ł̑叟���ƁA���̌�̘����i���\�z���z�����叟���ɋN�����邨����j

�m���i�K�n���̌�̊e����ł̉��i���i���ǂ��܂Ő�����g�傷�邩�ŏI�I�ȃr�W���������L����Ȃ��܂܁A�e������g���j

�m��O�i�K�n�s�k���d�˂A�헪�]���Ɏ��s�i���~�b�h�E�F�[�C���\���������ʂ̔s�k�ɂ�������炸�A����̏k�����܂ސ헪�̍��{�I�Ȍ��������s�킸�j

�m��l�i�K�n���ʍU�����̕Ґ��Ɠ��ʍU���̎��{�i���ꌂ�K���̑̓�����U���̌v��Ǝ��{�j

�m��ܒi�K�n�s��

�_�����ʍU�����Ɏn�܂��A�̓��U�́A�܂��ɃR�����Y���w�E�����u�ꔭ�t�]��̒Nj��v���̂��̂ƌ����Ă����ł��傤�B���̒i�K�ł́A�l�ގj��ނ����Ȃ��A���m�̐��҂�O��Ƃ��Ȃ����U����̊J�����s���A�ꕔ�����ۂɎg�p����܂����B���U����u���ԁv�����̈�ł����B

�����҂��Ȃ��Ă��u�C�������v

�u���ԁv���͂��߂Ƃ���A���m�̐��҂�O��Ƃ��Ȃ����U����ƁA���̂�����L�l����̍ő�̈Ⴂ�́A�v�̑O��ƂȂ�u�C�������̒�`�v�ɂ���܂��B

���U����ȊO�̂�����L�l����̐v�̑O��́A�����ɍU���ڕW�ɐڋ߂��A���A�U���ڕW��j�A�Ȃ����A�����ɍU���ڕW���痣��邱�Ƃ��ł��āA�͂��߂ĔC�������ƌ�����A�Ƃ������̂ł��B���w�Z�ȂǂŁu�ƂɋA��܂ł������ł��v�Ƌ����̂Ɠ����ł��B

�Ƃ��낪�A���U����̐v�̑O��́A�U���ڕW��j�����_�ŔC�������A�Ƃ��������ł����B���ʍU���̂��߂����ɐ��ݏo���ꂽ����́A����Ԃ��g�p���邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă��Ȃ������̂ŁA�����ɕK�v�ȎԗւȂǁA���҂��邽�߂ɕK�v�ȋ@�\�͊J���i�K����ȗ�����܂����B

���U���킪�A���̑��̗L�l����Ɣ�ׁA�ǂ���ȑf�ȍ��Ɍ�����̂́A���������v�̑O��̈Ⴂ������ɂ��邽�߂ł��B

�������A�v�̑O�ǂ�����Ă��A����̂悤�ɑ��u��v���O�����Ȃǂ����G�ɑg�ݍ��킳�ꂽ�V�X�e���́A�꒩��[�ɂł�����̂ł͂���܂���B

�V�X�e���̎����ɂ́A�����̐�啪��ɂ܂���゙��A�v���[�`�Ǝ�i���K�v�ɂȂ�܂��B���I�ɂ́u�V�X�e���Y�G���W�j�A�����O�v�ƌĂ�܂����A�����ł́A�ڋq���u�ق������́v���������邽�߂̕��@�A�Ɨ������Ă���������Ώ\���ł��B

���u�ȐS�`�S�v�ł͌�ō���

�V�X�e���Y�G���W�j�A�����O�̍ŏ��ɍs����̂́A�ڋq�́u�ق������́v���Z�p�҂������ł��錾�t�Ɂu�|��v�������ł��B

�l�́u�ق������́v���ǂ̂悤�Ȃ��̂��A��̓I�Ɍ��y����Ƃ͌���܂���B���߂Ẵf�[�g��A�v�w�Ԃ̓����z�����Ă���������A���킩�肢��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����Ɠ����ŁA�ڋq�ɂ����g�ł��܂����ꉻ�ł��Ȃ��A�d�v�ȃj�[�Y���B��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�����ŁA�Z�p�҂͌ڋq�ƑΘb���A�V�X�e����������ׂ��v�����A�ł��邾����̓I�ɋL�q���Ă����܂��B�����ŊԈႦ��ƁA��̃v���Z�X�ɂ��Ȃ�傫�ȉe�����o�Ă��邽�߁A���ɏd�v�ł��B

�Ƃ��낪�A�u�ȐS�`�S�v���g�D�ɐZ�����Ă�����{��Ƃ́A���̍�Ƃ����Ƃ��Ă��܂��B�ߔN�ł́A�O����Ƃւ̔����ɂ����āA�_���̃g���u���ɂȂ���P�[�X���o�Ă��Ă��܂��B

���̃j�[�Y��c�����Ė|��v���Z�X���I����A���Ƃ͒i�K�I�ɏڍׂȐv���s���A�ł��オ�������̂�g�ݏグ�Ă������ƂɂȂ�܂��B�ו��ɓ���قǁA���{��Ƃ����ӂƂ��Ă������J�Ȃ��̂Â��肪�������ƂɂȂ��Ă����ƌ����邩������܂���B

�܂��A�V�X�e���Y�G���W�j�A�����O�ł́A�u�������s�����v���Ƃ��m���߂�u�Ó����m�F�v�iVerification�j���i�K�I�ɍs���A�Ō�Ɂu���������Ƃ��s�����v���Ƃ��m���߂�u���v�iValidation�j���s���܂��B

�������I�ł킩��ɂ����b�ɂȂ��Đ\����Ȃ��̂ł����A�P�Ȃ錾�t�V�тł͂Ȃ��A�u�������s���v���ƂƁA�u���������Ƃ��s���v���Ƃ͂܂������ʃ��m�Ȃ̂ł��B

�u�������s�����v���ǂ����́A�v�Ǝ����̉ߒ��ň�ЂƂm���߂邱�Ƃ��ł��܂��B����A�u���������Ƃ��s�����v���ǂ����́A�ڋq�́i���ꉻ����Ă��Ȃ����̂��܂߂��j�u�ق������́v�Ɓu�ł������́v���ׂĂ݂Ȃ��Ƃ킩��܂���B

�����炱���A�v�ɓ���O�Ɍڋq�̋��߂Ă�����̂������o���A�Z�p�҂ɂ킩�錾�t�Ɂu�|��v���Ă�����Ƃ��A�d�v�ȈӖ������̂ł��B

���C�R�q��Z�p�҂����́u�u�x�v

���āA���Ԃ̊J���ɖ߂�܂��傤�B

�u���ԁv�J���̋N���́A1944�i���a19�j�N�āA�C�R�q��Z�p���ɁA���鏭�т��A��@������˂���̓�����U���p�O���C�_�[���Ă������Ƃ��ƌ����Ă��܂��B

���܂ł́A���̃R���Z�v�g�͑g�D�I�ɗ���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A��Ď҂ł��鏭�т̒P�Ȃ�ϑz�̗ނ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������L�͂ł��B

�Ƃ��낪�A�C�R�q��Z�p���̋Z�p�҂����́A���̃R���Z�v�g�͌��ꕔ���̔M�ӂ��ق�����̂ł���A����ɂ́A�C�R�̏�ʑg�D���������ɍs��ꂽ�v����������Ȃ��A�ƍl�����悤�ł��B

���̌���ӎv����v���Z�X�͂����܂��ŁA��Ď҂̑f����w�i�ɂ��ď\���Ȍ�����߂��Ȃ���Ȃ��܂܁A�C�R�q��Z�p�����哱����`�ŁA���Ԃ̊J������������܂����B�_�����ʍU�������Ґ�����A�g�D�I�ȓ��U���n�܂�����O�̘b�ł��B

��Ď҂̔M�ӂɈ��|����A�Z�p�҂������u�u�x�i�����j�v�����Ƃ������邩������܂���B������ɂ��Ă��A��������̒�Ăɑ��A�u���������A�C�������Ƃ͉����v�Ƃ������O��Ɋւ��鍪�{�I�ȋc�_�͐s������Ȃ��܂܁A�J���̃X�^�[�g�����܂����B

���Ԃ̊J���ł́A�������X�s�[�h���D�悳��܂����B�Z�p�I�ȃ��X�N���ŏ����ɂ��邽�߁A���Ԃɂ́g�͂ꂽ�h�Z�p�����p����A���n���Ă��Ȃ��V�Z�p�́A���nj^����g�����ƂƂ���܂����B

�@�@�@����11�^�̋@��

�嗃�͍�����@�@�u�ʉ_�i��������j�v�̐v�𗬗p�A�e�����͋����̒e�������ǂ��A���i���u�ɂ͒Ⴂ���̂̈��肵�����͂��ł���ΖP�b�g��3�{���˂Ďg���ȂǁA�u�����Ɏg����Z�p�v�����W���č���܂����B

�������āA�펞���Ƃ͂����A�V����Ƃ��Ă͈ٗ�́A��2�����Ƃ����Z���ԂŐv�Ǝ������������܂����B�ʎY�@��100�@��������܂ł̊��Ԃ��܂߂Ă���3�����Ƃ����A���ٓI�ȑ����Ŏ��p�����ꂽ�̂ł��B

�������ɊJ�����ꂽ�퓬�@���Ԃ̊J�����A�V�^�G���W���̋Z�p�I�g���u���Ȃǂœ�q�����̂ɔ�ׂ�ƁA���Ԃ̐v�J�n������p���Ɏ���܂ł̉ߒ��́A����߂ď����������ƌ�����ł��傤�B

���u���̑��A�g����v�Ǝw����

�n�܂�͈ꏭ�т̎v������������������܂��A���Ԃ̊J���͂₪�đ傫�ȗ���ƂȂ��Ă����܂��B���a19�N�H�ɂ́A���Ԃ��呕���Ƃ������U��啔���u��721�C�R�q����i�ʏ́u�_���m����炢�n�����v�j�v�̕Ґ����n�܂�A�P�����s���܂����B

���Ȃ݂ɁA���Ԃ̕�@�́A�ꎮ����U���@�Ƃ��������@�B���Ԃ�������ݏd�ȕ�@���A�G�͑��̋߂��܂Ō�q���邱�ƁA����ɂ͍��Ԃ˂����̂��A�����ɋA�҂��邱�Ƃɑ傫�ȍ���������Ƃ��A��������\�z����Ă��܂����B�����s�����̖쒆�������A�u���̑��A�g����v�ƕ]�����Ƃ̂��Ƃł��B

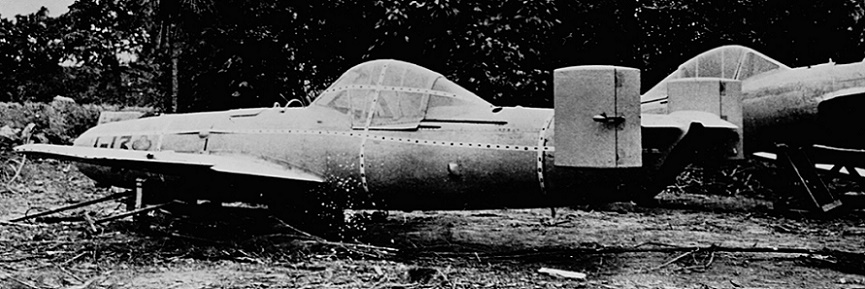

�u���ԁv�̊J���Ɛ��Y�Ƀ��h�����������Ƃ���A���Ԃ��������U��啔�����Ґ����ꂽ�B�ʐ^�́u�_�������v�̈ꎮ���U�ƍ���11�^�B�@�o�T�FU.S. Navy National Museum of Naval Aviation photo No. 1996.488.161.017

���Ԃ̏��w�͏��a20�N3��21���A������ʂ̓G�@���͑��ɑ���U���ł����B��ʂ͂Ȃ��A�o������18�@�S�@���G�͑��ɐڋ߂���O�Ɍ��Ă����Ƃ����ߎS�Ȃ��̂ł����B�������w����ʂ�������ꂸ�A�͂��߂Đ�ʂ��������̂́A4��12���̑�O�w�B���̐�ʂ́A�쒀��1�ǂ������A1�ǂɖ������ђʁA�Ƃ������̂ł����B

�]���̋����┚�e�����ɂ��U���Ɣ�ׂ�A�͂邩�ɍ�����������B���������̂́A���ԍU����������Ƃ����炽�߂Ė��炩�ɂȂ�܂����B

����Ȃ킯�ŁA��@���܂߂čq��������������Ղ�����ԍU���́A���������܂���ł����B

��@�͍��Ԃ˂������ƁA�A�҂��čďo�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂������A���ۂɂ́A��@�ƍ��Ԃ��ꏏ�Ɍ��Ă�����������A���Q���傫���������߁A���ԓ��U�̃R���Z�v�g���̂��j�]���Ă��܂����̂ł��B

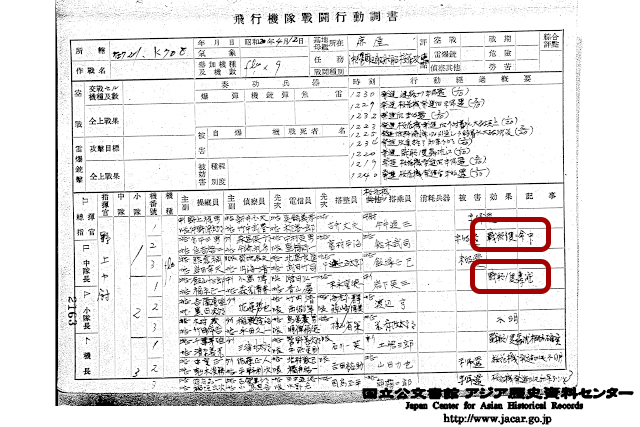

���Ԃɂ���ʕ̈��B�u���1�ǖ����v��u���1�Ǎ����v�Ƃ������L�q�����邪�A���ۂɂ͋쒀�͂ł������Ƃ����B����̍Œ��A�ڕW�͂̎�ނ𐳊m�ɔ��肷�邱�Ƃ͍���������낤�@�o�T�F�����������كA�W�A���j�����Z���^�[

���Ԃ�������721�C�R�q����̖��A�ҋ@�́A410�@727���B����͊C�R�̑S���U�����̖��A�ҋ@��4�����߂����ł��B�ɂ�������炸�A�ŏI�I�Ȑ�ʂ͋쒀��1�nj����A5�nj��j�ƁA�ƂĂ��]���Ɍ��������̂ł͂���܂���ł����B

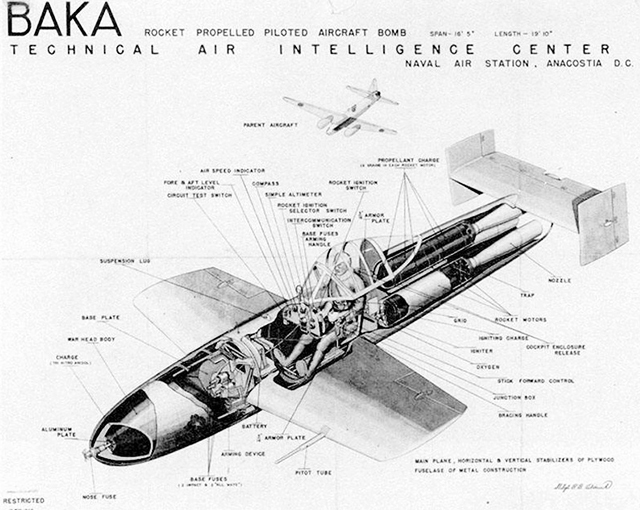

���j�b�N�l�[���́uBAKA�i�n���j�v

�A�����J�R�����߂č��Ԃ������̂́A�I�풼�O�̏��a20�N4��1���ł����B�����̍Œ��A��s��Ɉ�����ꂽ���Ԃ���l�i���G�̑����╨����D�����Ɓj���A���̐��̂��A�l�Ԃ����c���郍�P�b�g���e�ł��邱�ƂɋC�Â����̂ł��B�z�����z��������̓o��ɋ����A���f�����ƌ����܂��B

�A�����J�R�����Ԃɂ����j�b�N�l�[���́A�Ȃ�ƁuBAKA�i�n���j�v�ł����B

����ł��A�A�����J�R�͍��Ԃ���������ȑ��݂ƔF�����܂����B

�A���R�́A���҂�O��Ƃ��Ȃ����U����̑��݂ɋ����A���f�����B�R�[�h�l�[�����uBAKA�i�n���j�v�Ƃ������Ƃ�����A���̍��f�Ԃ肪�f����B�@�o�T�FU.S. Navy All Hands magazine August 1945, p.52

���݊��Ă���C�[�W�X�͂̐S�����A�C�[�W�X�E�V�X�e���̐v�Ɋւ��A�u�C�[�W�X�̕��v�Ƒ��̂����}�C���[��́A�u����E���ɂ����āA�č���������Ƃ��Ȃ����Ȃ������̂́A�h�C�c�̐����͂��ނ�����{�̃J�~�J�[�ł������v�Əq�ׂĂ��܂��B

���Ԃ��܂ޓ��ʍU���ɂ��ʼn߂ł��Ȃ���Q���A�A�����J�C�R�̖h��V�X�e���̌����J���̓��@�ƂȂ�A�������̐����Ǝ��s���o�āA���݂̃C�[�W�X�E�V�X�e���ւƂȂ����Ă��܂��B��_�Ȍ�����������A���{�̈��S�ۏ�̈ꗃ��S���C�[�W�X�͂��A���Ԃ��Ȃ���Α��݂��Ȃ�������������܂���B

����A���Ԃ̐v�Ɖ��ǂɂ����Ē��S�I�Ȗ������ʂ������Z�p�҂̈�l�ł���O�ؒ������́A���A�S���Z�p�҂Ƃ��Ă܂������V���ȓ�����݂܂����B

�C�R�q��Z�p���ɂ����āA����U���@�u��́v�A�����ē��U����u���ԁv�ݏo�����O�؎��̎�r���������ꂽ�̂́A���{�����E�ɐ�삯�Ď�������������Ԃł���u0�n�V�����v�ł����B

1964�N�̉c�ƊJ�n���獡���Ɏ���܂ŁA�V�����ł͉c�Ɖ^�]���̑傫�Ȏ��̂��N�������Ƃ��Ȃ������ł��B���U����ݏo�����O�؎��ɂ́A���S�ɑ���A�N���������v�����������̂�������܂���B

���u��C��ǂށv�̓��X�N�v��

�����܂ŁA���܂��܂Ȏ��������ƂɁA���U����u���ԁv�����ݏo���ꂽ�w�i�ƁA���̃V�X�e���Y�G���W�j�A�����O�ɂ��čl���Ă݂܂����B���炽�߂Đ�������ƁA�ȉ��̂Ƃ���ł��B

�i1�j�g�D�����ނ���ߒ��ŁA�ꔭ�t�]��Ƃ��ē��U���킪�K�v�Ƃ��ꂽ

�i2�j�C�������Ƃ͉����A�Ƃ������{�I�ȋc�_���s�\���Ȃ܂܁A���Ԃ̊J�������肳�ꂽ

�i3�j�v�Ɛ��Y�́A�g�͂ꂽ�h�Z�p�����W����Ƃ����펯�I�������I�ȕ��@�ōs��ꂽ

���݂̊��o�ł́A���U����͂�����O���킵�����̂Ƃ����f��Ȃ���������܂���B�������A��Âɂӂ�Ԃ�Ȃ�A����̃V�X�e������������S�v���Z�X�̂����A�����܂��ɂ����\���ł��Ȃ��v�����A�Z�p�҂��킩�錾�t�Ɂu�|��v�����Ƃ��Ԉ���Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B

�w���ԁ\�Ɍ��̓��U�@�x�i�������Ɂj���L�����������䎁�ɂ��A���U����̊J���ɂ��Đ��ʐ��Ĕ������R���Z�p�҂́A��l�����Ȃ����������ł��B������������������܂��A�Z�p�҂������A���߂炢���A�O������Ɋւ���\���ȋc�_����������߂ɁA���Ԃ����ݏo����Ă��܂����ƌ������Ƃ��ł���ł��傤�B

��ʂɁA�v���W�F�N�g�̐i�s�ɂ����āA�O������Ɋւ���c�_������A�u��C�v��ǂނ��Ƃ́A�������ʂɂȂ��郊�X�N�v���ł��B���Ԃ̊J���͂܂��ɁA�\���ȋc�_�Ȃ��ɐ��ݏo���ꂽ�A���{�l�ɂ�鈫���v���W�F�N�g�̓T�^�ƌ����邩������܂���B

���Ԃ̊J���Ǝ��킩��A���܂��鎄�������w�Ԃׂ����Ƃ�����Ƃ���A�u�ǂ̂悤�ȏɂ����Ă��A�O������J�ɋc�_���邱�Ƃ�����Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��傤�B

�͂����āA���Ԃ̊J���́u�����v�������̂ł��傤���B�v�Ɛ��Y�̉ߒ������ɒ��ڂ���A�傫�ȃg���u�����Ȃ��A���܂��������悤�Ɏv���邩������܂���B

�������A�����������Ƃ��������ɁA�F����͎^���ł���ł��傤���H�@�ǂ����D�ɗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͂����炭�A�O������Ɋւ���c�_����������ʂȂ̂ł��B

�O������Ɋւ���c�_�́A�u���������_�v�ȂǂƌĂ�A���˂��������ɑO�ɐi�ނ��Ƃ����ނ悤�ȁA���l�̒Ⴂ���̂Ƃ݂Ȃ��ꂪ���ł��B

�������A���̋c�_�ɂ�茋�ʂ��傫���ς���Ă��܂����Ƃ�{���ɗ������Ă���Ȃ�A�����̎��Ԃ������A�^�̃j�[�Y�����ł��邩��c������悤�őP��s�����ȊO�̑I�����͂Ȃ��͂��B�ߋ��̎���Ɋw�сA�O������ɂ��Ă̋c�_���瓦���Ȃ��E�C�������������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�푈�̗��j��ʂ��ċZ�p�Ɛ헪�̊W���l�@���A���܂��鎄�����ɗL�v�ȋ��P��A����l�K�ǂ̈���iamazon�͂����炩���j

�@

|

|

|

|

���e�R�����g�S���O �@�R�����g�����z�M �@�X�����Ĉ˗� �@�폜�R�����g�m�F���@

������@�@�@�@�@ �����C���� > �푈b20�f�����@���� �@�O��

|

|

�����C�����@http://www.asyura2.com/

since 1995

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B