http://www.asyura2.com/17/hasan125/msg/567.html

| Tweet |

労組が賃上げに失敗するのは時代遅れの経済理論に原因がある なぜアベノミクスで賃金が上がらないのか(下)

http://diamond.jp/articles/-/156446

2018.1.22 石水喜夫:大東文化大学経済研究所兼任研究員 ダイヤモンド・オンライン

写真はイメージです

なぜアベノミクスのもとで賃金が上がらないのか――。労使関係に詳しく労働経済論などの専門家でもある石水喜夫・元京大教授(現・大東文化大学経済研究所兼任研究員)が3回にわたって解説するシリーズの最終回は、市場重視の風潮のもとで、労働力の価値が、商品やサービスと同じように市場での需給で決まると吹聴した経済学者の罪と彼らの「理論」に翻弄された労働組合の失敗についてです。

>>(上)から読む

経済学者の「労働市場論」に

従った労働組合の失敗

現代日本の経済政策には、ある一つの基本認識が存在しています。

それは、これまで必ずしも明確に語られてきたわけではありませんが、あえて論理化するなら、次のようなものとなるでしょう。

すなわち、「雇用情勢の改善が続き、有効求人倍率もバブル期のピークを越えたので、労働力需給は、少なくともバブル期並みには逼迫している。賃金は労働力の価格であり、需要と供給によって価格が決まる市場経済の原理からすれば、高い上昇率を示すのが自然である。したがって、労働組合は、より高い賃金の獲得に向け、労使交渉を押し進めなくてはならない」というものです。

このような賃金決定の論理は、労働市場で賃金が決まると考えるもので、「労働市場論」と呼ばれ、現代経済学の“主流”となっています。

経済政策の運営は、学問的な裏付けによって支えられており、現代経済学が備える「権威」は、労使を含む経済主体に、ある特定の行動を促すことになります。

一般に、経済政策の問題は、それぞれの政権や政治の問題だととらえられているようです。政権の名を冠して政策が語られていることから、多くの人々は、経済政策の選択は政治の選択だと考えているのでしょう。

しかし、経済政策を実施するには、経済の現状をまず分析する必要があり、その分析の道具自体が経済学に握られています。

つまり、政策選択は経済学のあり方そのものに規定されているのです。

有効求人倍率が上がれば

賃金も上がるはずだった

市場の機能を「神の見えざる手」と表現したのはアダム・スミス(1723〜90年)ですが、この伝統のもとに、市場分析の装置を完成させたのは同じ英国のアルフレッド・マーシャル(1842〜1924年)です。

経済学の教科書には、右上がりの供給曲線(S曲線)と右下がりの需要曲線(D曲線)が図の中央でクロスを結ぶチャートが登場します。この「需要供給曲線」は「マーシャリアンクロス」とも呼ばれています。

商品の売り手と買い手が自由な市場取引を行うことで、価格と数量の柔軟な調整が行われ、需要と供給は均衡します。スミスは、このメカニズムを「神の見えざる手」と呼んだのですが、マーシャルは、これを経済分析に応用可能なチャートへと発展させました。

こうして、スミスの述べたことは、経済学の各分野で広く応用可能になったのです。

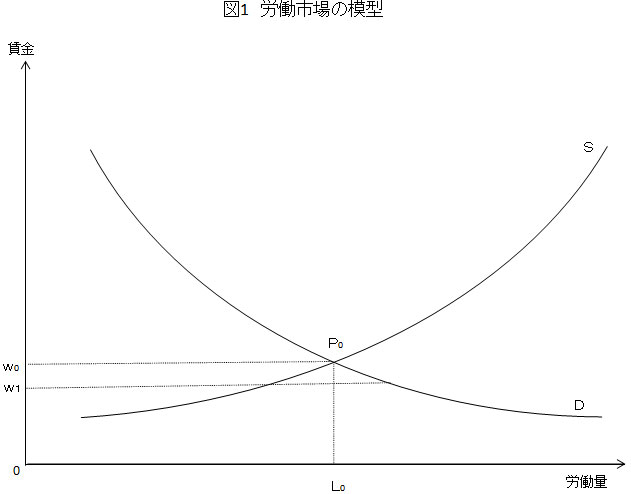

この応用経済学の一種である「労働市場論」は、人が働くということを、労働力という商品の供給とみなし、労働力の需給によって、雇用や賃金を説明します(図1 労働市場の模型)。

この図で説明しますと、前述した、有効求人倍率が上がっているのだから、賃金も上がるはずだという基本認識は、労働市場の均衡点P0で決まる賃金w0の水準に比べ、現状の賃金w1が低い水準にあるというものです。

企業の労働力需要(D)は均衡水準のL0より大きくなり、労働者が供給する労働力供給(S)はL0より小さくなります。需要が供給を上回る状況であり、賃金を上げ、働き手を増やすことで、労働力需給を均衡させなくてはならないと結論づけられます。

政府が労働組合側に与し、経済界に「賃上げ」を求めるのも、まさにこの「労働市場論」の認識によるものなのです。

この構図によって、2013年以来、春闘は「官製春闘」と呼ばれてきました。

労働組合が不本意ながらもこの枠組みに乗ってしまったのは、労働組合自身もまた、マーシャリアンクロスを信じているからだと想像されます。

しかし、マーシャリアンクロスは、現実を正しく表現し、正しい指針を提示してくれているのでしょうか。

これから述べるように、ジョン・メイナード・ケインズ(1883〜1946年)は、マーシャリアンクロスの信憑性に、かなり厳しい疑問を提示しているのです。

「マーシャリアンクロスの罠」

賃金上がっても実質賃金は変わらず

ケインズが『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)で展開した議論は、「実質賃金」と「名目賃金」とを峻別せよ、ということでした。

彼が同著の序論で展開した議論を、現代日本経済に応用するとするなら、次のようなものとなるでしょう。

まず、一般にマーシャリアンクロスとして語られてきた「労働市場論」は、名目賃金の話であるのか、実質賃金の話であるのかが明らかにされねばなりません。経済学の正しい論理展開のために、当然、確認されるべきことです。

もし、労働市場というものを想定するというなら、議論の出発点として、労使の行動を規定するものは、名目賃金であることが確認される必要があるでしょう。

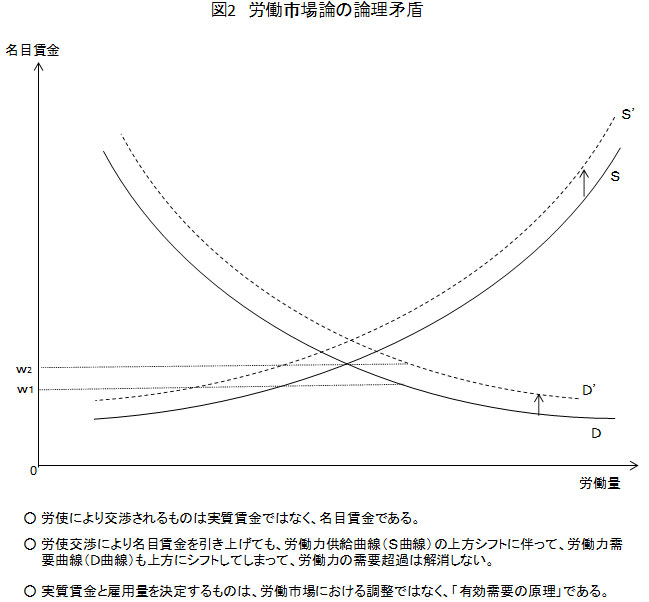

こう考えると、描かれるマーシャリアンクロスは、縦軸に名目賃金、横軸に労働量をとったチャートとなります(図2 労働市場論の論理矛盾)。

ところが、このチャートにしたがって考えていくと、重大な論理矛盾に突き当たってしまうのです。

労働市場を仮定し、「労働市場論」の結論を信じて、労働組合が賃上げを実現したとしましょう。

労働者は、同じ労働力を供給するのに、より高い賃金をもらうことになるので、労働力供給曲線は、S曲線からS’曲線へ上方シフトすることになります。

ところが、相互に関連性を有する市場経済のメカニズムのもとでは、S曲線からS’曲線への上方シフトは、また、別の影響をもたらすことになるはずです。

すなわち、名目賃金の上昇に伴って、一般物価水準も上がっているので、労働力需要曲線(D曲線)がそのままということはあり得ず、より高まったコスト構造のもとで、D曲線はD’曲線へと上方シフトすることになるのです。

“主流”の経済学派も価格は費用によって決まり、その費用の多くは賃金の支払いであることは認めざるを得ないでしょう。

こうした一連の道筋によって、もちろん、名目賃金はw1からw2へ上昇するのですが、S曲線はS’曲線へ、そして、D曲線はD’曲線へと上方シフトし、労働力需要が超過している状況にさしたる変化は生じません。

さらに、物価も上昇しているため、実質賃金はほとんど変化していないでしょう。

ケインズは、“主流”の経済学派が、この点についてきちんと論じていないのは、経済学派としての論理矛盾であると手厳しく批判しています。

このように、「労働市場論」では、実のところ、賃金はどの水準に決まるのか、また実際の雇用量はどの程度になるのかについて、何も語ることができないのです。

「労働市場論」は疑わしいもので、仮に、人々が「労働市場論」の言うように行動したとしても、名目賃金が上がったところで、人手不足が解消されるはずもなく、実質賃金が上昇するかどうかも分かりません。

これらは「マーシャリアンクロスの罠」と呼んでもいいかもしれません。

経済学にはビジョンが必要

時代背景によって理論も変わる

正しい経済政策を導くためには、経済学の立論から論理矛盾を排除しなくてはなりません。この点で、ケインズは「労働市場論」は使い物にならないと考えています。

しかし、経済学に求められるものは、そうした論理整合性ばかりでなく、ビジョンとしての役割も期待されています。

経済学という学問には、人々がとるべき社会的行動の規範を提示することも求められているのです。

その意味では、スミスにもケインズにも経済学者として確固たるビジョンがありました。2人はそれぞれ、18世紀、あるいは20世紀という時代とともに、人類に対し明確なビジョンを語っています。

スミスの時代は、人口が増加し、植民地貿易も拡大して、市場経済は大いに拡張していました。人口増加に伴う消費需要の拡大、広範な投資機会、貿易の拡張に伴う輸出の増大など、需要の不足に悩む必要はなかったのです。

このような状況のもとで、政府機能を拡張したり、財政支出を増やしたりすることは、貴重な資源を民間の投資や資本蓄積から吸い上げることになります。

このように需要がどんどん増える時代では、民間の投資主導で成長し、生産力を高め、資本蓄積を進めて、より大きな富を生み出すことが目指されます。

ここから、政府機能に基づく所得再分配ではなく、成長のもとでのトリクルダウンを志向する経済政策の道筋が生まれてきます。

「神の見えざる手」とは、18世紀の勢いのある経済を前提に、自由主義市場経済で果敢に挑戦する精神を鼓舞したものと言えるでしょう。

これに対し、ケインズの「有効需要の原理」とは、「大恐慌」に象徴されるように需要が伸びなくなった20世紀前半の時代の産物で、自由主義市場経済の原理に修正を迫りました。

人口が伸びなくなり需要は停滞し、市場を求めた植民地の拡大は列強の世界割拠をもたらし、国際的な緊張が極度に高まった時代だったのです。

今日見られる現代経済学研究の危険性は、経済理論をそれぞれの生み出された時代から切り離し、普遍性のある完結した世界として描き出そうとすることです。

大学での研究の論理からすれば、それは経済学の「科学」としての性格を高めるにことに役立つでしょう。しかし、経済学の「ビジョン」としての性格は、どんどん失われていくことになります。

アベノミクスは

古い時代の経済学の焼き直し

「成長戦略」「デフレ脱却」「物価目標2%」「3%賃上げ」など、現代日本社会は勢いのある言説に包まれています。

何やらスミスの生きた時代のビジョンが、現代経済学の“精緻な理論”を経由して、「現代的な装い」のもとに復活したかのようです。

そこでは「労働市場論」によって雇用と賃金が堂々と語られています。

しかし、「官製春闘」を5年間戦い抜いてきた労働組合の皆さんは、現代日本社会をどのように見ているのでしょうか。

そろそろ、「マーシャリアンクロスの罠」に気づく人が出てきてもよさそうです。

ケインズ理論によって、「労働市場論」がすでに論破されているのだとするなら、賃金は、次のように語られるべきではないでしょうか。

すなわち、それは極めて社会的なものであって、市場経済の原理によって語られるべきものではないということです。

賃金水準は、その社会での生活状態や生計費の水準などを基底に置きながら、労使関係、労働組合の交渉力、労働関係法制のあり様など社会的な関係のもとに決定されるものであり、決定された賃金は、市場経済における自由競争の前提ととらえられるべきものである、ということです。

賃金は、労働市場の需給関係によって決まるのではなく、その社会で生きる人たちの仕事に対する考え方であったり、所属する組織との関係性など、社会的、文化的要素によって決まるのであり、歴史的に形成されるものです。

そのような、文化的、歴史的事情によって決まる賃金は、市場の外から外生的に与えられる極めて社会的なものだととらえられなくてはなりません。

成長鈍化の時代に

「真の豊かさ」を考える春闘に

「労働市場論」を否定した後に問われることは、「真の豊かさとは何か」ということです。

「豊かさ」を文化的、歴史的な営みの中で再考する必要があります。

今まで、GDP(国内総生産)の大きさが、一国の豊かさを表し、経済成長は私たちの豊かさを増進するものだととらえられてきました。

しかし、現代社会に経済成長の制約はたくさんあり、特に人口減少とエネルギー資源の制約は日本社会にとってすでに避けられないものとなっています。

それにもかかわらず、現代日本の経済政策が経済成長にしがみつくのは、それ以外に、豊かさを語る言葉を持たないからです。経済が成長し、賃金が増えれば豊かになるという「神話」が成立してしまっています。

人口減少やエネルギー資源の制約からくる経済成長率の鈍化については、日本社会における客観的な諸条件を洗い出した上で、経済予測に正確に織り込む必要があるでしょう。

経済成長率を無理にも引き上げようとする異次元緩和や財政発動は、すでに多くの副作用をもたらしています。

大量の貨幣供給とマイナス金利は円安誘導を通じて、輸入物価を引き上げ、国内の所得は海外に漏出するようになりました。国内物価の上昇に伴い実質賃金が低下するのに対し、金融緩和と財政発動によって企業収益は保護されています。

この結果、経済成長は投資主導となり、巨大な生産能力が着々と蓄積され、供給過剰の危険が現実のものとなるのも、そう先のことではないでしょう。

今春闘の真の課題は、こうした日本経済の現実を冷静に見つめ、働く人たちの真の豊かさと、それを実現する正しい経営のあり方を模索することです。

その議論の延長に、経済政策の転換と新しい経済学の創造があることは言うまでもありません。

(大東文化大学経済研究所兼任研究員 石水喜夫)

▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民125掲示板 次へ 前へ

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民125掲示板 次へ 前へ

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。