http://www.asyura2.com/17/genpatu48/msg/364.html

| Tweet |

(回答先: 東電元会長ら初公判。無罪を証明するには東電の裏稼業を世間に暴露するしかない。 しかしそんなことをやると公…:政治板リンク 投稿者 お天道様はお見通し 日時 2017 年 7 月 01 日 18:52:23)

米のMarkⅠ型は改修アップグレード済だった update18 弁財天

ML11269A098 386/401ページの注のURLから

1 Nuclear Energy Institute. "U.S. Nuclear Power Plants Reconfirming Safety, Response Programs in Light of Japan

Situation." Accessed April 5, 2011:

U.S. Nuclear Power Plants Reconfirming Safety, Response Programs in Light of Japan Situation April 2011

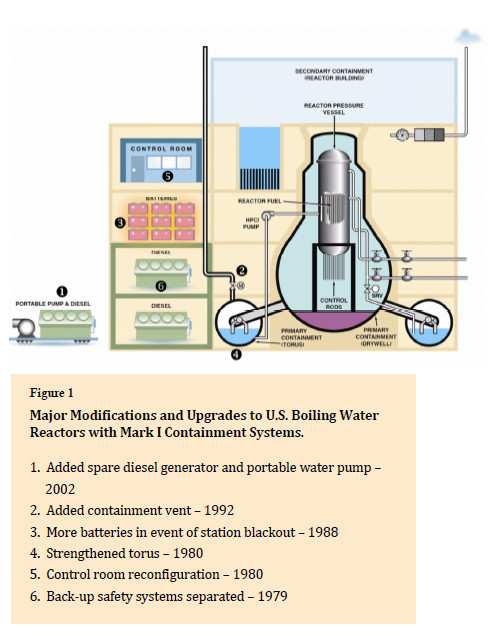

図1)MarkⅠ型格納容器システムの米BWRへの主な改修と増強

1.ジーゼル発電機と携行型注水ポンプ 2002

2.格納容器ベントの追加 1992

3.ブラックアウトに備えてもっとバッテリーを追加 1988

4.トーラスの強化 1980

5.制御ルームの再構成 1980

6.バックアップ安全装置の分離 1979

最新版ではちょっと修正してあった。

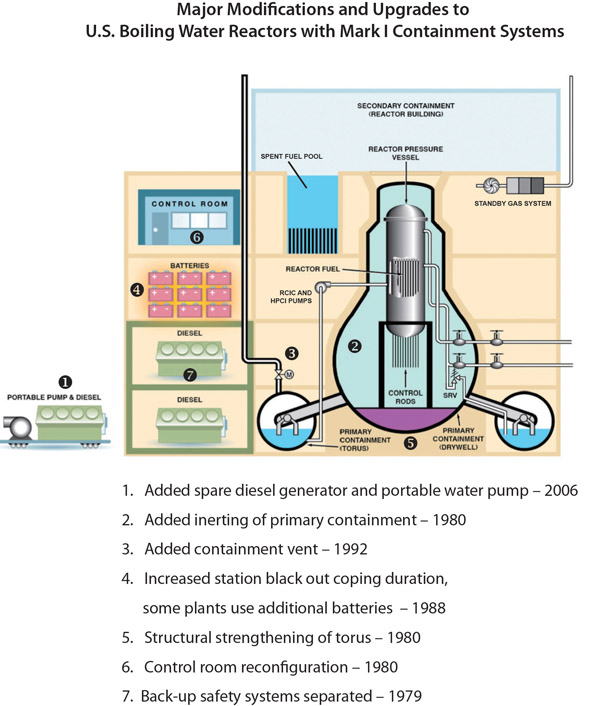

図1)MarkⅠ型格納容器システムの米BWRへの主な改修と増強

1.予備のジーゼル発電機と携行型注水ポンプを追加 2006

2.格納容器の不活性化(不活性ガス?) 1980

3.格納容器ベントの追加 1992

4.ブラックアウトに備えてもっとバッテリーを追加 1988

5.トーラスの構造的強化 1980

6.制御ルームの再構成 1980

7.バックアップ安全装置の分離 1979

本文の説明から1979年のTMI事故を受けて制御ルームの再構成(1980)を実施。

トーラスの強化(1980)はブラウンズフェリー事故を受けてのもの。

格納容器ベントの追加(1992)は建屋に溜まった水素の爆発を避けるものだった。

もし米のような改修と増強が日本でも行われていたら。水素爆発は避けることができた。バッテリーがもっと長持ちした。追加のジーゼル発電機が別の場所にあった。2号機が格納容器ベントに成功したのにトーラスが破断したのは1980年の増強をやってなかったからだ。さらに予備の発電機とポンプがあればメルトダウンしなかったな。

やっぱカミカゼな土人に問題がある。

1号機はイソコンでタンクの水は90分でなくなる仕様だった。だから米は携行型ポンプを用意してる。2号機はベント成功したがトーラスが圧力差で破断した。これはトーラスの強化で救えた。3号機はRCICが動いていたのだけどバッテリー切れでバルブが閉塞して冷却水循環が止まったのが原因。

どれも救えたような気がするな。つかそんな障害を経験したからこそ米はピンポイントで改修と増強してる。

買ってきたWindowsにアップデートを当てなかった状態w

@bonaponta @onodekita ~だったら、~してれば、後からは何とでも言えます。

― Satomi (@cosmos_muko) 2014年3月17日

@cosmos_muko @onodekita 違います。これは欠陥が予め判っていて、それに日本が対応しなかったという問題です。

@bonaponta @cosmos_muko 欠陥は山のようにあります。現実的な対応はできないほどの。海水熱交換器がなくなれば、熱の処理ができないのですから、最終的には爆発します。

― onodekita (@onodekita) 2014年3月17日

つかどーしてキミ達は必死なの?w

海水熱交換器は冷却効率を高くする機械で必須ではないようですね。 原発、海水利用の冷却断念…外付け空冷装置に : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

原発、海水利用の冷却断念…外付け空冷装置に

東京電力は、福島第一原子力発電所1~4号機の危機を収束させる手段について、本来の冷却システムである海水を使った熱交換器の復旧を、事実上断念した。

熱交換器が動けば原子炉などの温度を劇的に下げることができたが、ポンプ類が集中するタービン建屋に大量の汚染水がたまり、既存のポンプを使う熱交換器の復旧には相当の時間がかかると判断した。

今後は、補助的な位置づけだった空冷式の「外付け冷却」によって、100度未満の安定した状態(冷温停止)へ徐々に持ち込むことを目指す。

熱交換器は、海水が流れる装置の中に、原子炉などの冷却水が流れる配管を浸し、低温の海水で高温の冷却水を冷やす仕組み。冷却効率が高く、5、6号機では3月19日に熱交換器が復旧すると、原子炉内の温度が1日で約200度から約30度まで下がった。

東電は1~4号機でも熱交換器の復旧を急いだが、タービン建屋の地下などには、原子炉から漏れ出したとみられる汚染水がたまり続けて排水が追いつかず、ポンプ類を復旧させるめどが立たない。また、余震による津波対策として作業用トンネル(トレンチ)をコンクリートで塞ぐことになり、トレンチ内の配管を通して海水を熱交換器へ引き込むのが難しくなった。 (2011年5月2日03時08分 読売新聞)

海水熱交換器は5号機と6号機でも止まっていたが、それでも200度まで冷却できていた。

1980年の制御ルームの再構成の話はブラウンズフェリー火災の対策だった。日本も同じ対策がなされてる前提だったからSCADAとStuxnetのストーリーになってたのか。でも日米のMarkⅠ型は別物だったのだ。

MarkⅠ型のS/Cが水圧に耐えられない欠陥は1975年に判明

1975年に判明して1980年にトーラスを強化したのか。

ML111861807

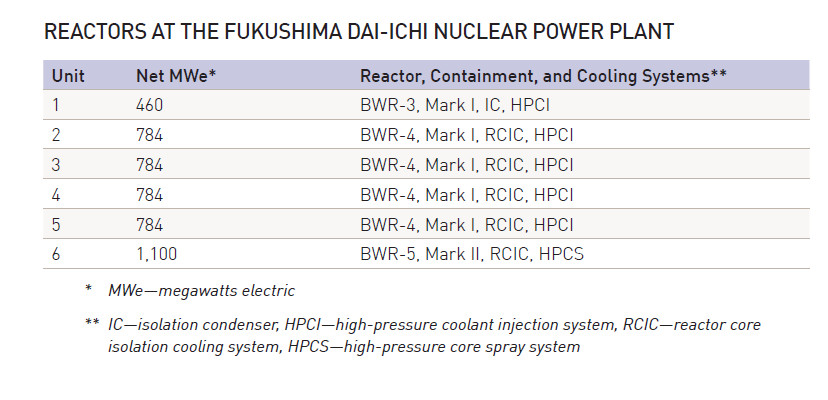

1F1はBWR-3でイソコンなんだけど、そーいえばHPCIが追加されてたんだった。この配管を取り外したとか原口が騒いだやつだ。

原発がスクラムして隔離状態になったときイソコンには期待できないが1F1にはHPCIが装備されていた。

2006年米はジーゼル発電機とポータブル注水ポンプを追加装備してる。

米NRCの規制どおりに用意してればHPCIにつないで冷却を継続できたはず。

1号機すら救えたな。

1F2のベント後のトーラスの破断は1975年にブラウンズフェリー1号機で起きた火事で起きたようだ。そして1980年代にトーラスの補強対策を行なっていた。

そして1F[2-5]は同じ装備だ。1F5が救えたということは1F[2-4]が救えても不思議ではない。

こういうのは冷却継続を不可能にしてしまう障害を1つずつ取り除いていくやり方。最初から未知の不具合が多いからと放り投げているのでは過酷事故に対応できないのは当たり前だ。

まさにNRCの言う「defense-in-depth」なスタンスが欠けてた訳ですな。

どの国でも起きれば大差ないのであれば事故の検証をやって安全対策にフィードバックしてるだろ。それができないのは米では行われていたMarkⅠ型の安全改修とアップグレードをやってなかったことが原因だと判ってるからだ。言語道断。完全に日本のミスだ。

安全神話で洗脳する方針が仇になってる。MarkⅠ型で米で判明していた不具合対策を放置していた。

米で対策されていたことを真似てればいいだけだったな。

それをやらなかったが為に1号機、2号機、3号機と過去の事故の再現テストのように同じ障害が起きたのだ。

この事実は痛い。本当に痛い。なのでどこの国でも同じだとか、他にも不具合があるなどと責任の所在を曖昧にするのに必死なのだ。

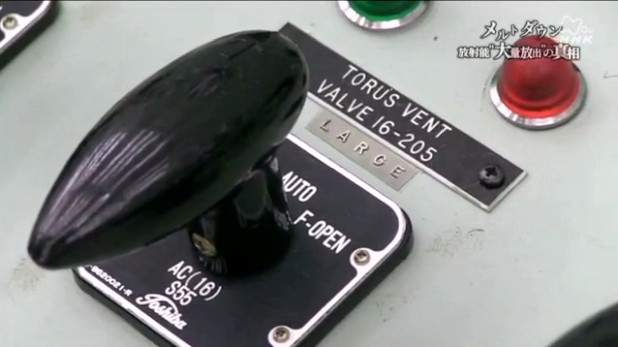

3.格納容器ベントの追加(added containment vent)1992てなってますな。NHKの再現ドラマにあるはずのないベントバルブの話が出てくるのだけど、いったいどこまで本当なのやら。

格納容器ベントの追加は1992年。トーラスの構造強化は1980年。じゃぁ2号機のトーラスはベント直後にどうして大きな異常音とともに破断したのでしょうね。構造強化されてたことになってますけど。w

ジーゼル発電機は津波にさらわれたけど別の場所に予備のはなかった。(1979) 携行型ジーゼル発電機や注水ポンプ(2006)。予備バッテリーの追加(1988)は未対応なのは明らかだった。トーラスベントがなぜか再現ドラマで装備(1992)されてるのが不思議。

この答えがWikiにふつうに書いてあった。

「 水フィルターを使用した強化ベントを追設し、格納容器耐圧性を強化し、格納容器内過圧防止操作範囲を拡大する[注 29]」

しかも

「 なお、この追設にGE・ニュークリアエナジーは関与していない[134]。 」

追設にGEが関与してないとな。

「1999年までIAEAの事務次長を務めた原子力工学専門家ブルーノ・ペロードは、1992年に東京電力に対して、福島県に設置されているMarkI型軽水炉の弱点である格納容器や建屋を強化し、水源を多重化し、水素爆発の防止装置をつけるように、などと提案」

「東京電力の返答は、GE社から対策の話が来ないので不要と考えているというものだった(下記のように限定的な対策は実施に移された)」

ブルーノ・ペロードIAEA事務局長は1992年に2006年以外の項目を1992年に東電に提案した。

1.予備のジーゼル発電機と携行型注水ポンプを追加 2006

2.格納容器の不活性化(不活性ガス?) 1980

3.格納容器ベントの追加 1992

4.ブラックアウトに備えてもっとバッテリーを追加 1988

5.トーラスの構造的強化 1980

6.制御ルームの再構成 1980

7.バックアップ安全装置の分離 1979

東電はGE社から提案がないことにして国内メーカーに3番の項目だけをやらせた。しかもそのベントは動かなかった。追加のバッテリーやトーラスの強化などやるべきことが足らなかったのでメルトダウンしてしまった。

その意思決定の過程に通産省も原子力安全委員会も関与。

福島原発:元IAEA事務次長のブルーノ・ペロード氏の東電批判

IAEAは原子力を推進する機関である。その元事務次長が、以下のように痛烈に批判している。天野とかいう不誠実な身びいきする人物ではなく、この人が事務局長をしていれば、日本の運命も変わっていたであろうに。

============

【放射能漏れ】「東電の不作為は犯罪的」IAEA元事務次長一問一答 (1/2ページ) 2011.6.11 20:24

福島第1原発事故をめぐり産経新聞のインタビューに応じた国際原子力機関(IAEA)元事務次長でスイスの原子力工学専門家、ブルーノ・ペロード氏との一問一答は次の通り。

--福島第1原子力発電所事故で日本政府がIAEAに事故に関する調査報告書を提出したが

「私は事故後の対応について日本政府や東電を批判するつもりはないが、両者が事故前に対策を取らなかったことは深刻だ。特に、東電の不作為はほとんど犯罪的だ」

--なぜ、そう思うのか

「福島第1原発の米ゼネラル・エレクトリック(GE)製沸騰水型原子炉マーク1型は圧力容器と格納容器が近接しており、水素ガスが発生すれば圧力が急激に高まる危険性が1970年代から指摘されていた。福島で原発の建屋はクリスマスプレゼントの箱のように簡単に壊れたが、スイスでは90年代に格納容器も建屋も二重するなど水素ガス爆発防止策を強化した」

--東電はどうしたのか

「当時、スイスで原発コンサルティング会社を経営していた私はこの作業にかかわっており、マーク1型を使用する日本にも役立つと考えた。1992年ごろ、東電を訪れ、(1)格納容器と建屋の強化(2)電源と水源の多様化(3)水素再結合器の設置(4)排気口へのフィルター設置-を提案した」

--対策費は

「非常用の送電線は2千~3千ドル。排気口のフィルターは放射性物質を水で吸着する仕組みで電源を必要とせず、放射性物質の拡散を100分の1に減らせる。今回の震災でも放射性物質の拡散を心配せずに建屋内の水素ガスを排出できたはずだ。費用は300万~500万ドルで済む」

--東電の対応は

「東電は巨大で、すべてを知っていると思い込んでいた。神様のように尊大に振舞った。東電が原子力安全規制当局に提出していた資料には不正が加えられていた。これは東電が招いた事故だ」

(ロンドン 木村正人)

あぁ。そんな経緯があって、IAEA事務次長で原子力工学の専門家でもあったので東電に対して怒り狂ってるのですな。

IAEA元事務次長「防止策、東電20年間放置 人災だ」(MSN産経)

2011.6.11 20:17 産経新聞

【ロンドン=木村正人】1993~99年に国際原子力機関(IAEA)の事務次長を務めたスイスの原子力工学専門家ブルーノ・ペロード氏が産経新聞のインタビューに応じ、福島第1原子力発電所事故について「東京電力は少なくとも20年前に電源や水源の多様化、原子炉格納容器と建屋の強化、水素爆発を防ぐための水素再結合器の設置などを助言されていたのに耳を貸さなかった」と述べ、「天災というより東電が招いた人災だ」と批判した。

日本政府は7日、事故に関する調査報告書をIAEAに提出、防止策の強化を列挙したが、氏の証言で主要な防止策は20年前に指摘されていたことが判明し、東電の不作為が改めて浮き彫りになった。

氏は「事故後の対応より事故前に東電が対策を怠ってきたことが深刻だ」と述べ、福島第1原発が運転していた米ゼネラル・エレクトリック(GE)製の沸騰水型原子炉マーク1型については、1970年代から水素ガス爆発の危険性が議論されていたと指摘した。

スイスの電力会社もマーク1型を採用したが、格納容器を二重にするなど強度不足を補ったという。当時スイスで原発コンサルティング会社を経営していた氏は改良作業を担当し、1992年ごろ、同じマーク1型を使用している東電に対して、格納容器や建屋の強化を助言した。

このほか、水源や電源の多様化▽水素ガス爆発を防ぐため水素を酸素と結合させて水に戻す水素再結合器を建屋内に設置▽排気口に放射性物質を吸収するフィルターを設置-するよう提案した。しかし、東電は「GEは何も言ってこないので、マーク1型を改良する必要はない」と説明し、氏がIAEAの事務次長になってからもこうした対策を取らなかったという。

一方、2007年のIAEA会合で、福島県内の原発について地震や津波の被害が予想されるのに対策が十分でないと指摘した際、東電側は「自然災害対策を強化する」と約束した。

しかし、東日本大震災で東電が送電線用の溝を設けるなど基本的な津波対策を怠っていたことが判明。氏は「臨時の送電線を敷いて原発への電力供給を回復するまでに1週間以上を要したことはとても理解できない」と指摘し、「チェルノブイリ原発事故はソ連型事故だったが、福島原発事故は世界に目を向けなかった東電の尊大さが招いた東電型事故だ」と言い切った。

なるほど。「東電の尊大さが招いた東電型事故だ」に辿りつかれるから必死だったのか。バカだなー。だからタコハゲとか呼ばれてるんだよ。

Bruno Pellaud氏は2011/3/31に発言を開始していた。

Ex-IAEA official urges global nuclear reviews

ペロード氏「スイスでは冷却システム追加し、冷却水の水源を地下水と貯水池に増やした。複数の電源と格納容器の二重化、水素結合装置の装備も。」

【原発事故】福島第一原発、その欠陥が指摘される-IAEA前事務局長ペイヨ氏[11/04/01]

「米ゼネラル・エレクトリック ( GE ) は、スイスやヨーロッパで実施されている安全対策を日本に十分に知らせていなかった。日本のほうがヨーロッパより原発をよく理解しているという話は完全な幻想になった。」

幻想w 日立は2006年にGEと事業統合したのだけど、今でも知らされてないのだろうな。

【情報隠し1】そもそも安倍晋三に福島の復興を語る資格はない。2006年12月に安倍首相は国会で「全電源崩壊は起こりえない」と答弁した福島事故最大の責任者と指摘してきたが、答弁書が衆議院議事録から削除されていた。 http://t.co/jwLbUlp9EK

― 金子勝 (@masaru_kaneko) 2014年4月9日

魚拓発見

b165256

ぐは。2006年に米のMarkⅠ型は予備のジーゼル発電機と携行型注水ポンプを追加してるんだわ。これって直接的なあべじの責任だな。

記述。

トーラス(サプレッションプール)は1980年代に圧力の拡散を良くし、付加的な力に耐えられるように強化されていた。2号機すら救えたかもですな。

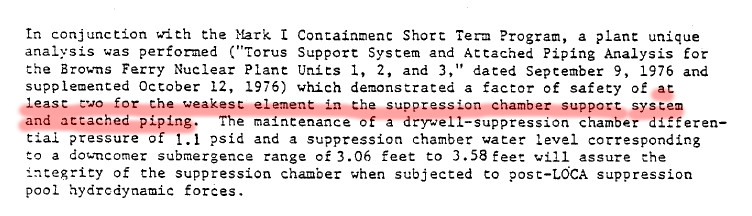

たしかにトーラスを支える部分と繋ぎ目の配管に最低2カ所の弱点があったようですな。 ML013620457 78/92ページ

TVAのブラウンズフェリー火事の記事みつけーた。しかしトーラスの話はどこにもない。

2008年5月8日、茨城県沖を震源とする震度5弱の地震で福島第1原発は3カ所から放射能汚染水が漏れる事故を起こした。周辺住民は「こんな地震でも事故が起きた。大地震が起きたらどうなるのか?」と不安を募らせた。しかし当時の福田康夫政権は「日本の原発は安全なので問題ない」と言った。

― きっこ (@kikko_no_blog) 2014年4月16日

2006年にあべしが、そして2008年にのび太が。2人とも小泉政権時代に核武装を口にしたコンビだけど。やはり安全対策に拒否反応起こすのは、安全対策するとそれがアダになって爆弾製造ができなくなっちゃうからじゃないのかなー。

2008.05.09 「震度5弱の地震で福島原発が放射能漏れ」(世田谷通信)

8日午前1時45分ごろ、茨城県沖を震源とする震度5弱の地震が起こったことに合わせて、東京電力は、福島第一原発2号機のタービン建屋地下1階に3カ所の水漏れが見つかり、うち1カ所はタンクにつないだ排水管から278ベクレルの放射能を含む水25リットルが漏れていたと発表した。福島原発は、日立製作所が28年間にわたって配管の耐震強度計算を間違えていたことが発覚し、地震の影響を過小評価していたことが分かった全国17カ所の原発のうちのひとつ。経済産業省原子力安全・保安院は、4月10日付で早急な再計算を指示したばかりだった。「わずか震度5弱の地震で事故が起こるようでは、大地震が起こった時にはどうなるのか」と地元の住民たちは不安の表情を見せている。耐震強度の偽装を11年間も隠ぺいしていた青森県六ヶ所村の核燃料再処理施設をはじめ、女川、福島、柏崎刈羽、浜岡、志賀、島根、敦賀、東海、もんじゅなど、次々と耐震強度の計算ミスが発覚した各地の原発に、地域住民の不安は募るばかりだ。(2008年5月8日)

「日立製作所が28年間にわたって配管の耐震強度計算を間違えていたことが発覚し、地震の影響を過小評価していたことが分かった全国17カ所の原発のうちのひとつ。」 なにそれ。

2008年4月10日付けで全国17ヶ所の原発に保安院が耐震強度の再計算を指示。

2008年5月8日茨城県沖震度5弱で1F2タービン建屋地下1階に3カ所の水漏れ。

で、当時の福田康夫政権は「日本の原発は安全なので問題ない」と言った。

あーぁ。もうめちゃくちゃだな。

つまり、1F2のベント後のサプレッションプールの破断音は、MarkⅠ型の圧力に対する補強を怠っていたのに加えて、日立の耐震強度計算の間違いも重なっていたのだな。そしてこいつ等GE日立は英でABWRを建設ちうなのさー。

日立が耐震強度計算を間違った全国17ヶ所の原発は今でも壊れるんじゃないか。

2011年にキャンセルになったサウステキサスの東芝のUS-ABWRもタービン建屋の耐震強度不足を指摘されていた。日本は地震国なのに日立も東芝も耐震強度計算ができない。

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

▲上へ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素48掲示板 次へ 前へ

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。