http://www.asyura2.com/16/hihyo15/msg/542.html

| Tweet |

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190928-00067468-gendaibiz-kr

「ごん狐」作者が「親中・親韓」の童話も書いていたことをご存知か

9/28(土) 11:01配信

現代ビジネス

http://img.asyura2.com/x0/d9/23080.jpg

“親中”“親韓”をモチーフにした童話

隣国に対する憎悪の言葉が、街頭にもメディアにも溢れかえっている。経済関係が安定しているアジアの大国に対しても、嫌悪感を露わにする日本人は少なくない。国家の体制や政策、元首の言動への反発・反感を、その国に暮らす人々にも向けることが妥当でないことは明らかだ。

朝鮮人犠牲者追悼のウラで行われた「虐殺を否定する」慰霊祭

こうしたいびつな対外関係のさなかに、ぜひ読んでもらい文学作品がある。作者は新美南吉。だれもが一度は読んだことがある、「ごん狐」や「手袋を買いに」の童話作家の作品だ。

動物の自己犠牲や母子の情愛を描いた新美南吉が、“親中”や“親韓”をモチーフにした童話を書いていたとは意外に思われるかもしれない。しかもそれらの作品が書かれたのは、令和のいま以上に、他民族への差別意識、排外感情が強い時代だったのである。

.

中国人に助けられた日本兵の話

新美南吉は1913年、愛知県半田町(現在の半田市)に、畳屋を営む父渡辺多蔵と母りゑの次男として生まれた。幼い頃に生母と死別し、祖母に預けられたり、継母に育てられることになる。

中学時代から童話や詩を書き始め、東京外国語学校英語部(東京外国語大学の前身)に進学。10代の末には児童文学雑誌『赤い鳥』に投稿するようになり、「ごん狐」もそこに掲載された。

南吉は『赤い鳥』に最初、「窓」をはじめとする童謡が入選。童話では1931年8月号に「正坊とクロ」が初入選し、以降「張紅倫」(同年11月号)、「ごん狐」(32年1月号)などが入選・掲載されていった。

筆者が、類例の少ない“親中童話”だと評価し、当時もいまも変わらない“日中友好”の困難を描いた名作だと考えるのが「張紅倫」である。

日露戦争で、満州の奉天(現在の瀋陽)をめぐって戦われた「奉天会戦」の際、ある部隊の大隊長である青木少佐は大きな穴に落ちてしまう。だれにも気づかれず、死を覚悟していた青木を救ったのは、中国人の農民、張魚凱・張紅倫父子だった。

張父子は青木を親身にもてなしたが、村人たちがロシア人に売り渡そうとしていたことから、青木をひそかに村から逃げさせる。

戦争が終わったあと青木が勤めていた会社に、若い中国人が万年筆を売りにくる。青木は張紅倫だと気づいたが中国人は否定し、その翌日、青木宛に手紙が届く。

「わたくしはあなたとお話がしたい。けれど、お話したら、支那人の私に、あなたが古井戸の中から救われたことがわかると、お名まえにかかわるでしょう。だから、私はあなたにうそをつきました」

青木は張父子に恩義を感じている。一方、張紅倫の方でも短い期間でもともに暮らした日本人に対して友情を抱いているのだろう。

「張紅倫」は新美南吉がまだ18歳のころに書いた作品であり、しかも『赤い鳥』に掲載されたのは満州事変が勃発した直後のことであった。

この作品自体は日露戦争をめぐるものだが、南吉は戦争時においても国家や民族を越えた共感が生まれ、またそれを阻害するものがあることを鋭い感性で描き出しているのである。

朝鮮人移民に対する優しいまなざし

新美南吉は“朝鮮人”を登場人物にした作品も執筆している。

「アブジのくに」は南吉が中学校を卒業し小学校で代用教員をしていた1930年、17歳のときの日記に書き残した作品で、朝鮮半島から出稼ぎにきた労働者家族を描いている。

電車の線路を敷設するため、多くの「朝鮮人のトロッコ押し」が村に移住してくる。おばさんが営む下駄屋にも、朝鮮人が地下足袋を買いにきた。これは恐慌のさなかに建設工事が進められ、1931年4月に開業した知多鉄道(現在の名鉄河和線)のことだろう。

この作品の舞台の下駄屋は、南吉の継母が営んでいた店がモデルで、南吉らしき少年も姿を見せる。下駄屋のおばさんが交流するのは、日本語がおぼつかない父・母・娘の3人家族である。

おばさんが娘のことを「かあいらしい子ですね」と言っても、朝鮮人のお父さんは「かあいらしい」の意味がわからない。おばさんは7歳の娘に「お父さん」や「お母さん」を朝鮮語で何というかをたずねると、「アブジ」と「おんまあ」だと答える。おばさんは娘が着ている白と黒の朝鮮服を褒めたり、故郷と日本の違いを聞いたり、異国からやってきた家族に好奇心交じりの優しい態度で接するのである。

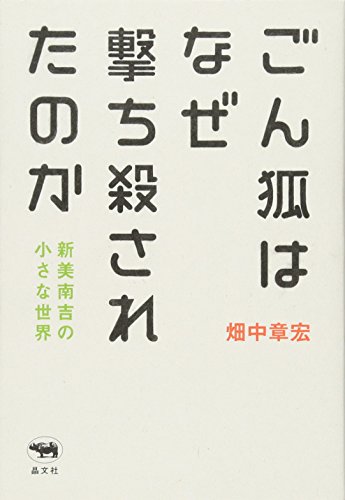

拙著『ごん狐はなぜ撃ち殺されたのか』(晶文社、2013年)で筆者は、知多半島で農業を営む人々も、本業による収入の乏しさから出稼ぎを余儀なくされ、移動してきた人々への共感の心が育まれていたのではないかという仮説を立てた。

一方、韓国併合から約20年後の当時、愛知県内には鉱山やダムなどの工事に低賃金で従事した朝鮮人が約3万5千人いたとされる。言葉は不自由で服装は粗末なため、差別されることが多かったという(市民団体「半田空襲と戦争を記録する会」による)。

しかし、「アブジのくに」には移民に対する排他的感情や、“朝鮮人”への差別意識はみられない。移民労働者家族のふるまい、言葉、衣服に対する“民俗的”ともいえる素朴な関心、民族を問わない親子の情愛に向けた共感が描き出されているのである。

「ヘイト」に抗するために

現代の私たちも、隣国の人々のことをどれほどよく知っているだろうか。過酷な労働や親子関係の普遍性に目を向ける、下駄屋のおばさんの“まなざし”にこそ、学ぶべきことが多いのではないか。

新美南吉は1943年3月、咽喉結核で29年の短い生涯を閉じた。その間に書いた「ごん狐」や「手袋を買いに」、「おじいさんのランプ」や「最後の胡弓弾き」などの名作は、いまもなお読み継がれている。しかし、「張紅倫」も「アブジの国」も文庫には収録されていないため全集などで読むほかない。

南吉の死後、『赤い鳥』掲載の童話を中心に編まれた『花のき村と盗人たち』(1943年)にも「張紅倫」は収められなかった。その理由について、南吉のよき理解者だった巽聖歌は、「戦時下の日本では、こうした話は利敵行為とまではいかなくとも中国人のヒューマニテイを礼賛したことになって、非国民ということになる。こんなことでは敵愾心をあおれない。それで採用は見合されたのだろう」という説を唱える。

そしていままた、隣国の人々に対するヘイトがみなぎり、憎悪や反発の感情が緊張感を増幅させている。隣国からの訪日客が激減したことを嘆く観光地の人々に対して、軽蔑の視線を送る。「少女像」の展示だけを捉えて、展覧会の中止を求める……。

理解しようとすること、学ぼうとすること、あるいは考えることを拒絶し、先入見や偏ったイデオロギーに寄りかかって他者を見ることが心地いい。他者との共生に対して侮蔑の目を向けることで優越感に浸れるといった感情のありようは、下駄屋のおばさんの好奇心や親愛の情にも劣るのではないか。

こういう状況にあるいまこそ、新美南吉が残した共感と苦渋に満ちた童話を“発見”してもらいたいものだ。

.

畑中 章宏

▲上へ ★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評15掲示板 次へ 前へ

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

▲上へ ★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評15掲示板 次へ 前へ

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。