http://www.asyura2.com/14/hasan88/msg/140.html

| Tweet |

<日本の実力>衰退する日本経済 働き手が半分になる時代がやってくる

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140527-00000001-nronten-bus_all

日本の論点 5月27日(火)18時47分配信

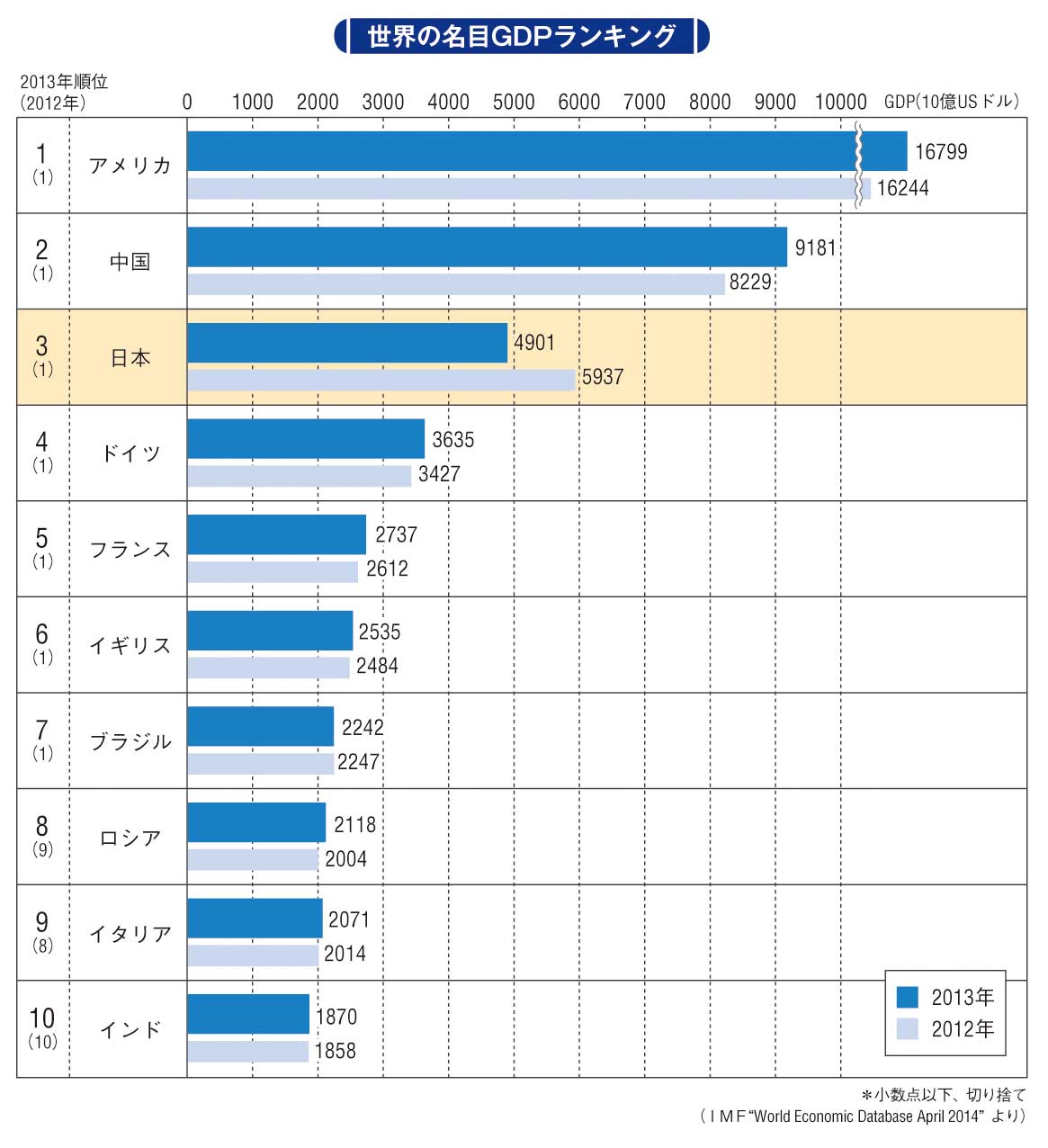

◇中国に大きく引き離された名目GDP

日本経済の地滑り的衰退が続いている。IMF(国際通貨基金)がこの4月に発表した『World Economic Database April 2014』によると、日本の2013年の名目GDPは4兆9000億ドル(内閣府の国民経済計算では478兆円)で、1位米国の 16兆7991ドル、2位中国の9兆1810ドルに大きく離され、ようやく3位に踏みとどまっている(4位のドイツとの差は前年より縮まった=別表)。GDPは国内で生産された商品(物やサービス)の合計額で、いうまでもなく一国の経済の総合力を表すもっとも基本的な指標である

日本経済の凋落が喧伝されたのは2010年。42年間守り続けたGDP世界2位の座を中国に明け渡したときだった。この時点ですでに、日本が将来、中国を抜き返すことはないだろうという観測がなされていたが、実際、これほど中国に水を開けられるとは思ってもみなかったというのが多くのエコノミストの感想だった。日本が3位に転落したときの名目GDPは5兆4950億ドル。それが2013年には5兆ドルを切る水準まで減少、逆に中国は、都市部と農村部の経済格差など、いびつな経済構造を内在させながらも、5兆9030億ドルからいっきに9兆ドル台にまで経済規模を拡大させていたからである。

いまから20年前の1995年、世界のGDPに占める日本のGDPの割合は17.7%。それが2013年には6.6%にまで低下し、アベノミクスによって株価こそ2008年のリーマンショック以前に戻したものの、「失われた20年」の経済停滞から脱却できないまま、その存在感を大きく低下させているのである。

◇一人当たりGDPも急降下

IMFのデータで、さらに気がかりなのは、国民一人当たり名目GDPの大幅な下降である。一人当たりGDPは、国民の平均的な所得水準(豊かさ)を示す指標だ。2013年の日本の一人当たり名目GDPは3万8491ドル(376万円)で、前年の4万6530ドルから急減、ランキングも13位から24位へと大きく後退している。2013年の首位は、ルクセンブルグの11万ドルで、日本とは3倍近い格差だ。ちなみに、米国は9位、GDP2位の中国は84位(6747ドル)である。

日本の一人当たりGDPは経済成長とともに上昇してきた。1970年代半ばには5000ドルに過ぎなかったのが1980年代前半に1万ドルを突破、後半には2万ドルになり、1990年代前半からは3万ドル台で推移、2010年から4万ドル台を維持していた。それが2013年になって3万ドル台に逆戻りしたのである。IMFの見通しでは、2014年も日本は4万ドルを回復するのは難しいという。日本は1988年に一人当たりGDPランキングで3位になってから、ずっと3〜5位を維持していたが、2003年以後、ベスト10に一度も入っていないのだ。

一人当たりGDPの減少が問題なのは、その額が、労働生産性(GDP÷労働者数)と労働力率(労働者数÷人口)の積として表されるからである。つまり一人当たりGDPは、国民の生産性の高さを示す指標でもあるのだ。かつて日本が高度成長を果たした要因の一つとして、1970〜80年代にかけて生産年齢(15〜64歳)人口が子どもや老人より多い「人口ボーナス」状況にあったことが挙げられる。しかし高齢化が急ピッチで進んでいる日本では、団塊世代のリタイアによって生産年齢人口が減ると同時に、確実に労働力率も低下する。今後日本が一定の成長率を維持するには、いうまでもないことだが国民一人当たりの生産性を上げるしかないのである

生産性の低下と連動するように、日本の国際競争力ランキングも低迷したままだ。スイスにある世界屈指のビジネススクールIMD(国際経営開発研究所)は、この5月22日に『IMD世界競争力年鑑』2014年版を発表したが、同ランキングで日本の総合順位は前年の24位より少し上がって21位。昔日の面影はない。

IMDでは世界競争力を「企業の力(競争力)を保つ環境を創出・維持する力」と定義している。具体的には「富を生み出す主体である民間の企業活動をバックアップする環境整備の度合い」ということになる。IMDは1989年から世界競争力ランキングを発表しているが、日本は同年から92年までは1位だった。しかし93年に米国に1位の座を明け渡して以後、98年には20位までランクを下げた。5年で1位から20位へと急降下したことになる。そのまま低位に甘んじているのが実情なのである。

IMDランキングは「経済状況」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の4つの分野からなる。この中でとくに日本の総合順位を押し下げているのが政府の効率性だ。GDP比で200%超、金額にして1220兆円超の先進国最大の財政赤字を厳しく評価しているのだ。

◇アベノミクスは奏功するか

では長期にわたる日本経済の低落に歯止めをかけることは可能なのだろうか。アベノミクスのシナリオは、企業活動を活発化させることで企業収益を上げ、賃金アップを実現し、それを個人消費の拡大につなげ、景気の好循環によってデフレを払拭し、景気の拡大をはかるというものである。最終目標として個人消費の拡大を目指す方向だ。

大胆な金融政策と財政支出、そして成長戦略を“3本の矢”とするアベノミクスが始動して1年余り。これまでのところ第1の矢は一定の成果を収めている。黒田東彦日銀総裁銀と歩調を合わせた「異次元の金融緩和」が円安・株高の劇的な変化を誘導し、自動車メーカーなど輸出関連企業の収益を大幅に改善させているからだ。

しかしこの円安誘導政策は、一方では、日本が海外との取引でどのくらい稼いだかを示す「経常収支」を大幅に悪化させる事態も招いた。財務省は2月に2013年の国際収支速報を発表した。これによると日本の経常収支の黒字は、比較可能な1985年以降で最小だった2012年の4兆8237億円を32%も下回る3兆3061億円まで縮小している。

貿易赤字も過去最大の10兆円超に達した。その原因は、原子力発電所の再稼働が見通せず、火力発電用燃料の輸入量が増加したのが大きく響いたといわれるが、実際には原発事故後、足元を見られた上に円安の進行で燃料の輸入価格が高止まりしたことが大きな要因である。

では輸出はどうか。円安で伸びが見込まれたはずの輸出量はそれほど増えていない。なぜならすでに1985年のプラザ合意以後、多くの企業が円高を回避するために海外に生産拠点を移してきたからである。たしかに自動車関連を中心に円安の恩恵を受けた企業は多いが、実態は円安が輸出量を押し上げて収益を拡大させたのではなく、おもに円に換算した海外売上高が増加したといったほうが適切だ。

これまで日本は資源を輸入し製品を輸出することで稼いできた。したがって円安になれば海外で高品質の日本製品が安く買えることになり、輸出が増えた。しかし、生産拠点が海外に移れば、この経済・産業構造は成り立たず、円安になってももはや輸出で稼ぐことはできないのだ。

アベノミクスの第2の矢、公共事業を柱とした財政出動も内需拡大につながっているとはいいがたい。たとえば、政府は2013年度予算と12年度補正予算に盛り込んだ緊急経済対策とあわせて総額8兆円の公共事業予算を組んだものの、公共工事の入札不調(不成立)という異常事態が全国各地で多発しているのである。東日本大震災の後、復興事業が喫緊の課題となり、耐震化工事やインフラの整備事業が急増した。そこにアベノミクスの国土強靱化政策にともなう公共事業の大盤振る舞いが加わったため、建設資材が高騰、さらに人手不足が決定的となり、ゼネコンはじめ地方の建設業者は、応札したくてもできない状況に追い込まれてしまったのである。

第3の矢である成長戦略はどうか。安倍首相は、復興特別法人税を1年前倒しで廃止するとともに、法人実効税率の引き下げ方針を打ち出す一方、“見返り”として経団連など経済3団体に対し、異例の賃上げ要請をおこなった。この結果、2014年春闘では、大企業だけでなく中小企業の半数近くが賃上げに踏み切った(日本商工会議所調べ)。

だが、この4月には消費税率が引き上げられ、2015年10月には10%への引き上げが予定されている。今回の賃上げが個人消費拡大に結びつくかどうかは、目下のところ不確実というのが、おおむねエコノミストの一致した見方である。

◇メイド・イン・ジャパンが輝きを失った理由

戦後、奇跡の復興を果たした日本は、勤勉さを武器に高度成長をなし遂げ、1968年にはGNP (国民総生産:日本人が海外で生産した財やサービスの総額)で西独を抜き去り、米国に次いで自由主義世界で第2位の経済大国になった。その後1970年代に2度の石油ショックに見舞われるも、日本企業は逞しい適応力を発揮、革新的な省エネ・省資源技術を開発してこれを克服した。1979年には、アメリカの社会学者でハーバード大学のエズラ・ヴォーゲル教授が、その著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン』で、日本が高度成長を実現したのは終身雇用、年功序列、企業別組合を「三種の神器」とする日本的経営による、と賞賛した(邦訳は同年、TBSブリタニカから発売)。そして1980年代、「メイド・イン・ジャパン」の製品は世界に評価され、自動車、家電製品、半導体ほかの世界市場を席巻した。日本は黄金時代を迎えたのである。

しかし1990年代初頭、「バブル経済」の崩壊後に状況が変わり始める。バブル期に日本の金融機関は、事業の将来性よりも、資産である土地や株の値上がりを見込んで企業への融資を続けていた。資産バブルである。1990年、政府はこの過熱を抑えるために総量規制をおこなった。バブルは弾けるべくして弾ける。歯車が逆回転し始め、金融機関は膨大な額の不良債権を抱え、貸し渋り・貸し剥がしが始まる。市中経済の血脈が止まり、ものづくりを支えてきた中小企業を窮地に追い込んだ。その状況は2000年代に入っても改善することはなかった。

一方、グローバル化の進展は、日本の輸出産業を、安価な労働力を武器にした中国・韓国製品との価格競争にさらすことになった。さらに、長期にわたる円高傾向は生産拠点の海外移転を徐々に加速させていった。

また、小泉政権下でおこなわれた規制緩和は、労働市場に大きな転換を迫ることになった。その一つが製造業への派遣の解禁である。企業は人件費のコストを下げ、国際競争力を高めるために、競って非正規雇用を増やしていった。この結果、「いざなぎ超え」といわれた2002年2月から07年10月の景気回復期には、輸出は年率10%を超える割合で伸びていった。しかし、国内需要は横ばい、雇用者の平均給与は逆に下がっていった。報酬格差の出現である。

日本は資源を輸入し製品を輸出する貿易立国によって経済成長を遂げたというイメージが強い。だが見逃してならないのは、GDPでもっとも大きな比重を占める民間消費(個人消費)が、これまでの経済成長のエンジンだったという事実である。2013年の日本のGDP478兆円の内訳を見ると、飲食費や光熱費、遊興費などを含めた民間消費は293兆円と、なんと61%を占める。公共事業などの公的支出は26%、設備投資や住宅建設などの民間投資は16%。バブル崩壊後もGDPの6割近くを個人消費が占め続けているのである。その点は、世界第1位であるアメリカのGDPの7割が個人消費であるのと同様だ。

ではなぜ「失われた20年」のデフレ不況を招いたのか。それはバブル崩壊後の経済政策が、変わらず輸出産業振興に力点を置いてきたのと、財政出動による公共投資を内需拡大の起爆にするという政策に比重が置かれるあまり、国民所得を増やし個人消費を拡大させる施策がつねに後手に回った結果だといってよい。

今年4月、IMFのオリビエ・ブランシャール経済顧問は、2014年の『世界経済見通し』の「総括」で、「日本では、回復が持続的になるためには、アベノミクスを通し国内の民需を強化しなければならない」と強調した。

|

|

|

|

|

|

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。