http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/605.html

| Tweet | �@ |

���ʊ�e�@�w������ꌴ������ 7�̓�x�@���̂���R�N�o���ĂȂ����X�ɕ����яオ��� �u�P���@�̗�p�@�\�r���́A�Ȃ����߂����ꂽ�̂��H�v�@�y�O�ҁz

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41681

2015�N01��09���i���j �m�g�j�X�y�V�����w�����g�_�E���x��ޔǁ@����r�W�l�X

�g�c���������O�Ɉ₵���Ƃ����u��̌��t�v���߂���~�X�e���[(��3��)�A�m��ꂴ����˔\��ʕ��o�̓�(��4��)�ȂǁA�{���ł����ǂ߂Ȃ��X�N�[�v����ڂ���Ă���B

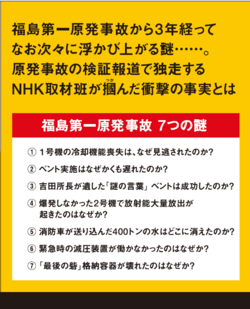

������ꌴ�����̂���4�N���o�Ƃ��Ƃ��Ă��邪�A���̌����̋����͒x�X�Ƃ��Đi�܂��A���܂��ɑ����̓�ɕ�܂�Ă���B���q�͔��d���Ƃ�������v�����g�̓����������̂͂���߂Đ�含�������A�����̃��f�B�A�����̂̌��ؕɋy�э����B���̒��ŁA�B��A�Ȋw�Z�p�I�ȑ��ʂ��玖�̂�S�苭�������Ă����̂��ANHK�X�y�V�����w�����g�_�E���x��ޔǂł���B�w�����g�_�E���x�V���[�Y�ł́A����܂�5�{�̔ԑg�����f����A�������|�p�Ճe���r�E�h�L�������^���[�����܂���܂���ȂǁA���O�ō����]������Ă����B2015�N1��16���A��3�N���ɂ킽�铯��ޔǂ̒������܂Ƃ߂��w������ꌴ������ 7�̓�x���u�k�Ќ���V����芧�s�����B���̑Ή��ɂ����������d�Ј��⌴�q�͍H�w�̌����҂Ȃǂ̂�500�l����ނ��A�ɔ鈵���̓��d������������g�����Ǝ���ނ͂܂��Ɉ������B�����̊��s���L�O���āA�u��1�� 1���@�̗�p�@�\�r���́A�Ȃ��������ꂽ�̂�?�v��2��ɂ킽���Čf�ڂ���B

���g�c�����̔g��

�����d�́E������ꌴ���̎��̂���3�N�����o����2014�N9��11���B���̑Ή��̎w�����Ƃ����g�c���Y�����������{�̎��̒����E���؈ψ���̒������ɓ������L�^�A������g�c���������J���ꂽ�B�g�c�����������ẮA����4�����O��5���A�����V�����A�S������肵���ƕA�傫�Șb����W�߂Ă����B1�ʃg�b�v�ŁA2���@����@�Ɋׂ�������9���̏������g�c�����̖��߂Ɉᔽ���ĕ�������ɓP�ނ��Ă����Ɠ`�����̂��B�����̒��ŁA�g�c�������u�{���͎��A2F(�������)�ɍs���ƌ����Ă��Ȃ���ł���v�Ə،����Ă����̂����̍����������B�Ƃ��낪�A���̌�A�V���A�ʐM�e�Ђ��g�c���������B�����V�������p�����،��̒���ɋg�c�������u�悭�l�����2F�ɍs���������͂邩�ɐ������Ǝv�����v�ƌ���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�L���͌�肾�Ǝw�E�B�c�_���Ă�ł����B

�g�c���������J���ꂽ���̖�A�����V���͖ؑ��ɗʎВ��炪�ً}����A���߈ᔽ�œP�ނ����Ƃ���L�����������Ɣ��\�B���I�̃X�N�[�v�Ƃ��ĕ��������_�l�́A4������A��]���Ēɍ��̌��ƂȂ��Ă��܂����̂��B

�g�c�������J��1�����߂��O�A������NHK��ޔǂ��Ǝ��̃��[�g�ŁA���̑S������肵�Ă����B

�w������ꌴ������ 7�̓�x�́A�قڎ��n��ɉ����āA�͗��Ă��Ă���B1�͂���ǂ�Œ�����A���̂̐i�W�ɏ]���Ă��̑S�̑��������ł���悤�ɍ\�����Ă���B���ꂼ��͈̏͂�̃e�[�}�������Ĉ�b�����Ƃ����������ނ��ɂȂ��Ă���B

�u�l�Ԃ͊j�𐧌�ł���̂��v�A���̍����I�Ȗ₢�ɔ��邽�߁A��ޔǂ�3�N�ȏ�ɂ킽���āA���̑Ή��ɂ��������^�]���⊲���Ȃ�500�l�ȏ�ɂ̂ڂ�W�҂��璼�ژb���A���̂̌��؎�ނɂ������Ă����B

�u���̂͂Ȃ��g�債���̂��v�u�{���ɖh�����Ƃ͂ł��Ȃ������̂��v�B�g�c�����́A���̓���������߂̐V���ȏd�v�����������B�����͂��悻400���B28���Ԃɂ���Ԓ���ɑ��āA�g�c�́A���̂Ɋւ���������Ƃ���Ƃ��A���Ɂu���̂�������v�ƌĂсA�J�����҂낰�Ŏ��Ɉ߂𒅂��Ȃ������ŁA���̂ɂǂ��Ή����A�����l���Ă����̂�������Ă����B

��ޔǂ͒����V���̕ŋc�_�ɂȂ��Ă����P�ޖ��̐^�����𖾂���ƂƂ��ɁA���̂̏����A���ɍŏ��Ƀ����g�_�E������1���@�ɋg�c���ǂ��Ή����A�����l���Ă����̂���ǂ݉�����ƂɂƂ肩�������B

������ꌴ���̎��̂́A�����g�_�E������1���@�����f�������N�������ƂŁA������Ƃ���ނ��A���̌�3���@�̐��f�����A2���@�̕��ː������̑�ʕ��o�ւƘA���I�Ɉ������Ă����B�t�Ɍ����A1���@�̃����g�_�E�����Ȃ�Ƃ��h���A���̌�̓W�J�͑傫���ς�����ƌ�����B1���@�̑Ή��������̂̐i�W�����߂�d�v�ȃ|�C���g�������B

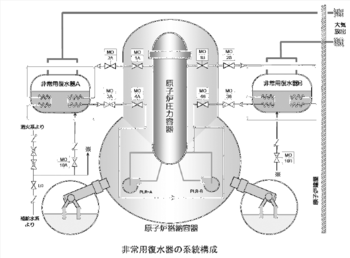

���q�F���p����IC(���p������A�^�]���́u�C�\�R���v�ƌĂ�)�̍\���BMO�͓d���ق�\��(�����d�͕����)

���̌��������Ă����̂�1���@�̔��p�̗�p���u�AIC(���p������)�ւ̑Ή��������BIC�́A�d���������Ă����C�œ����Č��q�F���₷���p�̑��u�ł���B�g�c�ȉ��Ɛk���̊����́A�Ôg�œd��������ꂽ1���@�͗�p���u�������Ȃ��Ȃ������AIC�����́A�@�\���ێ�����Ă���ƍl���āA���̑Ή��ɂ������Ă����B�Ƃ��낪�A��̐��{���̒��Ⓦ���d�͂̒����ŁA1���@��IC�́A�Ôg�̒��ォ�瓮���Ă��Ȃ��������Ƃ���������B���́AIC�̕ق́A�d����������Ǝ����I�ɕ���\���ɂȂ��Ă����̂��B����́A�d����������Ȃlj��炩�ُ̈킪���������A��������������ː��������O���ɘR��o�Ȃ��悤�z�ǂ̕ق������I�ɕ���t�F�[���N���[�Y�ƌĂ����S�v�Ɋ�Â����̂������B���S�v�ɂ���~�Ȃ�A�Ȃ��A��������IC�͎~�܂��Ă���\��������ƁA�g�c���͂��߂Ƃ��錴���̃v���W�c���v������Ȃ������̂��낤���B�����������̈��S�v�̎d�g�݂́A�ǂ�قǒm���Ă����̂��B��ޔǂɂƂ��ẮA�����ԓ�̈�������B

���肵���g�c�����ɂ́A��ޔǂƑS���������ӎ��ŁA�g�c�ɑ��āu���d�̌��q�͂Ɍg���l�́A���̈��S�v�̎d�g�݂��ǂ̂��炢�m���Ă����̂��v�Ɩ₤��ʂ��L����Ă����B

����ɑ��āA�g�c�͂��������Ă���B

������ꌴ��1���@�̒������䎺�B���̓����͏Ɩ��⑀��Ղ̓d���\�����S�ď�������Ԃ����� �ʐ^:�����d��

�u��{�I�ɁAIC�Ɋւ��Č����ƁA1�A2���̓�����(�^�]��)�ȊO�͂قƂ�ǂ킩��Ȃ��Ǝv���܂��B(����)IC�Ƃ����̂͂��̂���������ȃV�X�e���ŁA�͂����茾���āA�����悭�킩��܂���v�B�����Ė{�X������S���A�h�o�C�X�͂Ȃ������Ɩ������Ă���BIC�ɂ��āA�g�c���͂��߂Ƃ���Ɛk����{�X�̊��������́A�����ď\���Ȓm���������Ă����Ƃ͌������Ԃ������̂ł���B

�g�c���AIC�̋@�\��~�ɋC�����̂́A1���@�̊i�[�e�툳�ُ͂̈�㏸����������11���ߌ�11��50���̂��Ƃ������B�Ôg�ɂ��d���r������8���Ԃ��܂�A�g�c�����́AIC�͓����Ă���Ǝv�����݁A�Ή��𑱂��Ă����B���̂��Ƃ��A���̌�̎��̑Ή�������ɂ����Ă��������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B

IC�������Ă��Ȃ����Ƃɑ����ɋC�������Ƃ͂ł��Ȃ������̂��B���́A��ޔǂ�3�N�Ԃɂ킽�錟�؎�ނƋg�c�����̓ǂ݉�������A����8���ԂɁAIC�������Ă��Ȃ����ƂɋC�����`�����X���A���Ȃ��Ƃ�4�������Ƃ������яオ���Ă����B�Ȃ��A�`�����X�͌��߂����ꂽ�̂��B1�͂ł́A���̓�������������A���̐[�w�ɉ�������̂���T���Ă����B

�����̎��A�������䎺

2011�N3��11���ߌ�2��46���B�����܂����k����������ꌴ�����P�����B

�u�S�[�v�Ƃ����s�C���ȑ剹�����������тɋ����n��A��n�͌������g�ł����B�����̉^�]������s���������䎺������ȏ㉺���ɏP��ꂽ�B���̓��A1�A2���@�̒������䎺�ł́A52�̓��������g�b�v�ɁA����14�l�̉^�]��������ɂ������Ă����B�܂�Ŗ\���J�̊C�ɕ����ԏ��M�ɏ���Ă��邩�̂悤�ɁA�㉺���E�ɗh�ꓮ�������ŁA���l���̉^�]�������ĂȂ��Ȃ�A���ɂ��Ⴊ�݂��B���l���́A����ՂɎ��t����ꂽ���o�[�����肵�߂Ă��낤���Đg�̂��x���Ă����B���o�[�́A4�N�O�ɐV�������z���n�k�ɏP��ꂽ���芠�H�����̋��P�����Ƃɐݒu���ꂽ���̂������B�^�]���̈�l�́A���̂悤�ɏq�����Ă���B

�u���܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������h��ł����B�h�ꂪ���܂�ɒ����ă��o�[�������Ă��Ă����ĂȂ��Ȃ�A���荞��ł��܂��܂����B����܂łƑS���K�͂̈Ⴄ�n�k�ł����v

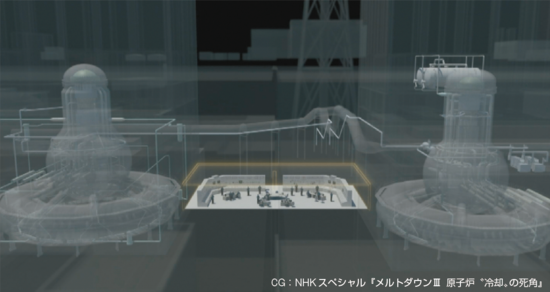

1�A2���@�������䎺�̈ʒu:������ꌴ���łׂ͗荇�����q�F��1�̒������䎺�ŃR���g���[�����Ă���B�������䎺�͗אڂ��錴�q�F�̒��Ԃɂ���B���q�F�ƒ������䎺�̋����͂킸����50���[�g�� CG:NHK�X�y�V�����w�����g�_�E���V ���q�F����p���̎��p�x

�����{��k�Д��������1�A2���@�̒������䎺 �ʐ^:NHK�X�y�V�����w�����g�_�E���V ���q�F����p���̎��p�x�̍Č��h���}���

�h�ꂪ�����������䎺�ɁA�������̑傫�Ȑ����������B�u�X�N�������m�F����!�v

�X�N�����Ƃ́A���q�F�̊j�����������~�߂邽�ߐ���_�ƌĂ�鑕�u�����q�F�ɑ}�����邱�Ƃł���B�傫�Ȓn�k�����m���������́A�����I�ɃX�N����������ݒ�ɂȂ��Ă���B

�h�ꂪ�悤�₭�����܂����B�����ɂ́A�y�������m�����Е�m���v��ُ̈�������x�������܂����苿���Ă����B���ʂɂ��錴�q�F�̗l�q�������I�̑���̃f�U�C���̃p�l�����A�S�ĐԂ��_�����Ă����B�Ԃ͐���_�����q�F�̒��ɓ����Ă��邱�Ƃ������F�������B�X�N�������������A���q�F�͎~�܂����̂��B���g�̋�C�����ꂽ�B�������A��������̊Ԃ������B�^�]���̈�l�����B�u�O���d�����r�����Ă��܂�!�v

�O���̓d��������ꂽ�̂��B�N�������߂Ă̌o���������B�Ăыْ�������B

�u���pDG�m�F����!�v���������������̎w������B

DG�Ƃ͔��p�̃f�B�[�[�����d�@���Ӗ�����B�܂��Ȃ��^�]���������������B�u���pDG�N��! A�EB�Ƃ��N�����vA�n�AB�n��2�n��������p�̃f�B�[�[�����d�@�������n�߂��B�����ɏd�ቹ�̐k�����`����Ă����B���������������d�C���������ō��o�����Ƃɐ��������̂��B

�^�]���̈�l�́A�����U��Ԃ��Ă���B

�u���̎��A�܂��x��͂����ς����Ă��܂����B�������A�X�N�����ɐ������āA�d�C���m�ۂł���A��̓}�j���A���ɏ]���āA�ݔ��̏�Ԃ�_�����Ă��������̂ł��B����قǓ������Ƃ͎v���Ă��܂���ł����v

�������ȉ��A�^�]�������ɖڎw���ׂ��́A���q�F�̗≷��~�������B�X�N�����ɐ������Ċj�����������~�܂��Ă����q�F�̉��x�́A���悻300�x�̍�����Ԃɂ���B���x�����X�ɉ�����100�x�ȉ��ɂ���̂��≷��~�ł���B�F���̐��̕��������߁A���q�F�̏�Ԃ�����ɕۂ��߂��B���̂��߂ɕK�v�������̂��AIC�E���p������ƌĂ����p�̗�p���u�������BIC�́A���q�F����o�����C�����q�F����4�K�ɂ����p���^���N�ɓ����A�^���N�̒��ׂ̍��z�ǂ�ʂ����Ƃŏ��C���₵�Đ��ɖ߂��d�g�݂ɂȂ��Ă���B���̐������q�F�ɒ������ƁA���q�F�͏��X�ɗ�₳��Ă����B�n�k����6���������ߌ�2��52���B1���@��IC�������N�������B

���q�F�̉��x�́A�������Ɖ�����n�߂��B����l�߂Ă����������䎺�̋�C���ɂB

�X�N�����ɂ�錴�q�F��~����A���悻40����B300�x���������q�F�̉��x�́A180�x���x�܂ʼn������Ă����B���q�F�͏����ɗ�p����Ă����B�������́A���̂܂ܗ≷��~�Ɏ����čs����Ɗ����Ă����B

���S�d���r��! �Èł̒������䎺

�n�k��������51����̌ߌ�3��37���B������ꌴ��1�A2���@�̒������䎺�Ɉٕς��N�����B

���X�O���[���̃p�l���ɁA�Ԃ�̃����v���_������v��Ղ��u���n�߁A1�����A�܂�1�����Ə����n�߂��̂��B�V��p�l���̏Ɩ��������Ă������B

���������́u�ǂ�����!?�v�Ƃ����₢�����ɁA�^�]���́u�킩��܂���B�d���n�ɕs��Ȃ̂��v�Ɠ�����̂�����Ƃ������B

�������ĉE���Ɉʒu����1���@�̌v��Ղ��p�^�p�^�Ə����Ă������B�V��̏Ɩ������Ԃ�u���ĂЂƂA�܂��ЂƂƏ����Ă������B�����Ɉʒu����2���@�̌v��Ղ�Ɩ��͂��炭�͓_�������܂܂������B�������A4����̌ߌ�3��41���B2���@�����^���ÂɂȂ����B

����܂Ŗ��Ă����v��ނ̌x����S�ď����āA�������䎺�́A�Â܂�Ԃ����B1���@���̔�퓔�������A�ڂ���Ƃ������F���Ɩ����Ă���ȊO�́A�Èłɕ�܂ꂽ�B����4���̊ԂɁA�������䎺�́A1���@������2���@���ւƁA�������Ɠd�C�������Ă������̂ł���B

�^�]���̈�l�́A�������B

�u�����N�����̂��܂������킩��܂���ł����B�ڂ̑O�ŋN�����Ă��邱�Ƃ��{���Ɍ����Ȃ̂��Ǝv���܂����v

�ʂ̉^�]���́A�d�C�������Ă����̂Ɏ��ԍ������������Ƃ��o���Ă����B

�u�����́A1���@�̓d���͂��߂����A2���@�͐����Ă��đ��v���B������2���@�̔��p���d�@�̓d�������炨�����ƁA���̒��ōl���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���̌�A2���@�����������̂ł��B�ŏI�I�ɂȂ���1���@�͔�퓔���_�����Ă������A2���@�̂ق��͐^���Âł����v

�Èłɕ�܂ꂽ�������䎺�ɁA�������́uSBO!�v�Ƌ��Ԑ����������B�z�b�g���C����ʂ��āA�Ɛk���̔��d�ǂɁuSBO�BDG�g���b�v�B���p���d�@�������܂����v�Ɠ`�����BSBO=Station Black Out�A�X�e�[�V�����E�u���b�N�E�A�E�g�B������ꌴ����15���[�g���̒Ôg�ɏP���A�S�Ă̌𗬓d��������ꂽ�u�Ԃ������B

����p�[�u�����锻�f�~�X

�d���r������10���o�����ߌ�3��50���B�Èłɕ�܂ꂽ�������䎺�ł́A�^�]���������A����ɂȂ���̂�K���ŒT���Ă����BLED���C�g�̉����d����g�їp�o�b�e���[���̏Ɩ��@��B30�͌����������낤���B�����W�߂�ꂽ����𗊂�ɁA��������́A�^����ɃV�r�A�A�N�V�f���g�ƌĂ��ߍ����̂̑Ή���������Ă���}�j���A���̃y�[�W����J�����B

�������A�ǂ����߂����Ă��S�Ă̓d�����������ً}���Ԃ̑Ή��͋L����Ă��Ȃ������B�����d�ً͂̋}�Ή��̃}�j���A���́A�������䎺�̌v��Ղ����邱�Ƃ��ł��A����ՂŌ����̑��삪�\�Ȃ��Ƃ�O��ɋL�ڂ���Ă����B���łɎ��Ԃ́A�}�j���A����A����܂Őςݏd�˂Ă����P�����͂邩�ɂ��������m�̗̈�ɓ����Ă����̂��B

�d�v�Ȍv��Ղ��܂����������Ȃ��Ȃ����B���q�F�̐��ʂ≷�x�Ƃ����������̏�Ԃ�c�����邽�߂̐��l�⌴���������܂��܂ȑ��u�̍쓮��m�邽�߂̐��l�����ׂď������܂܂��B�ډB�������ĎԂ��^�]����ƌ���ꂽ�悤�Ȃ��̂������B

�^�]���̈�l�́A��ނɁu����̎��̂ōł��Ռ������u�Ԃ́A���p���d�@���g���Ȃ��Ȃ����Ƃ����v�Ƒł������Ă���B�u����ʼn����ł��Ȃ��Ȃ����B���邱�Ƃ́A�����قƂ�ǂȂ��Ƃ����v�����������v�ƌ���Ă���B

���p�̗�p���u�̓�������킩��Ȃ��Ȃ����B

1���@�̔��p�̗�p���u��IC�́A���C�̗͂œ����B��������N������A�d�C���Ȃ��Ă��A���q�F����4�K�ɂ����p���^���N��ʂ��ė�₳�ꂽ�������q�F�ɒ�����A���q�F���₵������͂��������B�������AIC���N���������ǂ����������v��Ղ̃����v�������Ă��܂��A�쓮���܂������킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

IC�̑���Ղ̃��o�[�́A���삵����A��𗣂��ƁA�K�������̈ʒu�ɖ߂�悤�ɂȂ��Ă���B�ق��J���Ă���ꍇ�́A�Ԃ������v���_�����A���Ă���ꍇ�́A�̃����v���_������B���o�[�́A���x�����삷��̂ŁA�ق����Ă��邩�J���Ă��邩�́A�_�����Ă��郉���v�̐F�Ŕ��f���Ă���B���̃����v�������Ă��܂������A�ق��J���Ă���̂��A���Ă���̂����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��B

IC�̍쓮���킩��Ȃ��B���̂��Ƃɒ������䎺�́A���̌�傫���|�M����Ă����B

����������Ɛk��

IC(�� ��p������)�̎d�g��:���q�F�Ŕ������������̐����C�������z�ǂ��AIC�̓����ɂ����p���ŗ�₳��邱�ƂŐ��ɖ߂�A���q�F�̗�p�ɗp������B IC�͓d�����Ȃ��Ƃ����q�F���₷���Ƃ��ł��� CG:NHK�X�y�V�����w�����g�_�E���V ���q�F����p���̎��p�x

�������䎺����k��350���[�g���ɂ���Ɛk���ɂ��Ռ����L�����Ă����B�S�d���r���̈������̂́A�������䎺����̃z�b�g���C���̓d�b���锭�d�ǂ̕��ǒ��������B1���@�̓��������o���������Ƃ�����50��̃x�e���������ŁA1���@�̉^�]������n�m���Ă����B���ǒ��́A���̎��A���˓I�Ɂu�����A�����̎��̑Ή��̃}�j���A���͎g���Ȃ��v�Ǝv�����Ƃ����B�u�ǂ���������̂��v�B�r���ɕ���v���������B�S�d���r���̈��́A�Ɛk�������̉~��ɍ��锭�d�ǒ���ʂ��āA�~�쒆���ɐw��鏊���̋g�c�ɂ��`����ꂽ�B

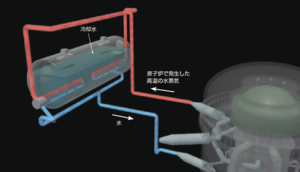

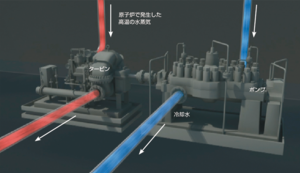

RCIC �̎d�g��:���q�F�u������p�n�ƌĂ��RCIC�́A���q�F�Ŕ����������C�Ń^�[�r��(��)���āA�|���v(�E)�����A��p�������q�F�ɖ߂��B�N�� ���ɂ͓d�����K�v�����A��������N������Γd�����Ȃ��Ă������B�������A�d�����g���ď��C�̗ʂ��R���g���[������̂ŁA�d���r�����ɐ���ɋ쓮����ۏ� �Ȃ� CG:NHK�X�y�V�����w�����g�_�E���V ���q�F����p���̎��p�x

�g�c�����̒��ŁA���̎��̎v�����g�c�́u����͂�����ςȂ��ƂɂȂ����v�Ɠf�I���Ă���B���̂����Łu�A�C�\���[�V�����R���f���T�[(IC)�Ƃ��ARCIC������A�Ƃ肠���������Ԃ̎��ԕ��͗�p���ł��邯��ǂ��A���͂ǂ�����Ƃ������Ƃ����̒��ł��邮�����Ă����v�Ɠ����Ă���BRCIC�Ƃ́A2���@����6���@�ɂ�����p�̗�p���u�ł���B���q�F�u������p�n�ƌĂ�A���q�F���甭��������C�𗘗p���āA���q�F�����n���ɂ���^�[�r���쓮�|���v�����āA�^�[�r�������ɂ���^���N�̐������q�F�ɒ�������V�X�e���ł���B�N����������A�d�����Ȃ��Ă����C�̗͂œ��������邱�Ƃ��\�������B

�g�c�́A�S�d���r���ɂȂ��Ă��AIC��RCIC�ɂ���āA���炭�͌��q�F���p�ł���Ǝv���Ă����̂ł���B

�Ɛk���ɁA3���@�́A�o�b�e���[�������Ă��āA�v��͌����Ă���Ƃ����A�����͂����BRCIC�������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B3���@�́A�n��1�K��1�K�̊Ԃɂ��钆�n�����Ƀo�b�e���[���ݒu����Ă������߁A�Ôg�̔�Q��Ƃꂽ�̂������B����ɑ��āA2���@�́A�v�킪�܂����������Ȃ��Ƃ����������B�d���������钼�O��RCIC���蓮�ŋN���������Ƃ����A���͎Ă����B

�������A���݁A���q�F�̐��ʂ������Ȃ����Ƃ���ARCIC�̋N���ɐ��������̂��ǂ����A�s���������B2���@��RCIC�͓����Ă��邩�ǂ����A�킩��Ȃ���Ԃ������B

�c��1���@�B���̎��_�ŁA�g�c��Ɛk���̊����́A1���@��IC�͓����Ă���ƍl���Ă����B�Ôg������O�ɁA�����I�ɋN�������Ƃ������Ă��邱�Ƃ����R�������B�������䎺�ƃz�b�g���C���ł��Ƃ肵�Ă������d�ǂ̕��ǒ���IC�͓����Ă��邾�낤�Ǝv���Ă����B

���ǒ��́uIC�́A�ÓI�@��Ƃ������A�o�b�e���[�ʼn�]���郂�[�^�[�Ȃǂ��K�v�Ȃ��A��펞�ɂ͗L���ȗ�p���u���Ǝv���Ă����B�����܂߂Ă݂��IC�������Ă��������ȂƂ�����Ԃ������v�Ƙb���Ă���B

IC�́A�����Ă���B�Ɛk���̂��̎v�����݂��A���̌�̎��̑Ή��ɑ傫�ȉe����^���Ă������ƂɂȂ�B

������ꂽ�ŏ��̃`�����X

�S�d���r������1���Ԃ��o�����ߌ�4��41���B�Èłɕ�܂ꂽ1�A2���@�̒������䎺�ɑ傫�ȕω����N�����B

�^�]���̈�l������������B

�u���ʌv�������܂����v

���芠�H���q�͔��d���ɂ��鐅�ʌv�B������ꌴ���ł�����Ɠ����^�C�v�̐��ʌv���������B �ʐ^:NHK�X�y�V�����w�����g�_�E���T ~������ꌴ�� ���̂Ƃ�����~�x

�����Ă���1���@�̌��q�F���ʌv��������悤�ɂȂ����̂��B�Ôg�̊C�������Ԃ����o�b�e���[�̈ꕔ���ꎞ�I�ɕ��������悤�������B

���q�F���ʂ́A�R���̐�[����2���[�g��50�Z���`��̈ʒu�ɂ��邱�Ƃ������Ă����B�Ôg������O�A���ʂ́A�R���̐�[����4���[�g��40�Z���`�̈ʒu�ɂ������B1���Ԃ�1���[�g��90�Z���`���Ⴍ�Ȃ������ƂɂȂ�B���ʂ́A���̌�����ꍏ�Ɖ������Ă����B

�^�]���́A���ʌv�̘e�̔ՖʂɁA�菑���Ŏ��ԂƐ��ʂ��L�^���Ă������B�����āA�z�b�g���C����ʂ��ĖƐk���ւƕ����B

�ߌ�4��56���A���ʂ͔R����[����1���[�g��90�Z���`�̈ʒu�܂ʼn��������B�����āA�ߌ�5�������A���ʌv�͍Ăь����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���ʌv�������Ă������悻15���ԂɁA���ʂ�60�Z���`�������������ƂɂȂ�B����́AIC�������Ă��Ȃ��\�������邱�Ƃ������d�v�ȏ�����B

�Ɛk���ł́A���d�ǂ̕��ǒ������X�Ɖ����錴�q�F���ʂ̕��Ă����B���̏��́A�����ɋZ�p�ǂɓ`�����A���̂܂܌��q�F���ʂ��ቺ����Ƃ��R���̐�[�ɓ��B���邩�v�Z���ꂽ�B���̗\���́A���̂܂ܐ��ʂ��ቺ����ƁA1���Ԍ�̌ߌ�6��15���ɂ́A�R���̐�[�ɓ��B����Ƃ������̂������B

�ߌ�5��15���A�Ɛk���Ɩ{�X�����ԃe���r��c�ŁA�}�C�N���Ƃ����Z�p�ǂ̒S���҂̐����������B

�u1���@���ʒቺ�A���݂̂܂ܒቺ���Ă�����TAF(�R����[)�܂�1����!�v

1���@�̌��q�F���ʂ��R���̐�[�܂œ��B����̂ɁA����1���Ԃ̗P�\�����Ȃ��B�Ռ��I�ȗ\���������BIC�������Ă��邩�ǂ��������ɂ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�Ȍx���������B

�g�c�����ł́A���{���̒��̒����������̎��̌o�܂����グ�A�uTAF�܂�1���ԁv�Ƃ����������ǂ��~�߂��̂��g�c�ɐq�˂Ă���B

����ɑ��āA�g�c�̓����́A�ӊO�ɂ��u�����Ă��Ȃ��v�������B����ǂ��납�A�����،����Ă���B�u���̐��ʂ̘b���A�N������Ȍv�Z�����̂��m��Ȃ�����ǂ��A�{���̒��Ŕ��b���Ă��Ȃ��Ǝv���܂���v

���������A�����̏��ǂ̃����������Ȃ�����������i�K�ŁA�悤�₭�g�c�́u���b���Ă����ł��傤�ˁv�Ƃ����F�����������A�u���A��������������ǂ̘b�́A���̂��̂Ƃ��̋L�����猇�����Ă���B���Ō������Ă���̂��A�{�X�Ƃ��낢�����Ă����ۂɔ��b����Ă���̂��B�t�Ɍ����ƁA����Ȃ��Ƃ͔ǒ��������Ƌ��������ׂ��ł��ˁv�Əq�ׂĂ���B

IC�̋@�\��~�ɋC�����ŏ��̃`�����X�ł������d�v�Ȍx���́A�Ȃ��g�c�̋L�����猇�������̂��B

��ޔǂ����肵�����ǂ̃����ɁA���̎肪���肪�L����Ă����B�����ɂ́uTAF�܂�1����!�v�Ƃ��������̌�ɁA�Ԓf�Ȃ��l�X�ȒS���҂��}�C�N�Ŕ�������l�q���L����Ă����B

�u�����{�ٓ����֎~!�v

�u�C���o�X����܂ŁA�C�������Ă��邽�߁A�����ɂ����Ȃ��v

�u4���@���A�y���^���N�Ђ̋^���B����5���[�g���قǏ����Ă���v

�u�������獂���d���Ԃ����邪�A�����Ԃ��炢�����邩�m�F���Ă��������v

����n�k�Ƌ���Ôg�̔�Q���A�����̎��鏊�Ŗu�����Ă����B�Ɛk���ɂ́A�Ή����ׂ����Ƃ������玟�ɉ����Ă����̂��B�Ɛk���ɂ́A1���@����6���@�܂ŁA�m�F���ׂ����Ƃ�₢���킹�̃R�[�����������Ă����B

��ނɑ��A�������䎺�Ƃ̘A�����߂Ă������d�ǂ̕��ǒ��́A���������Ă���B�u�d�v�ȏ�W�܂��Ă���B���������̎w���҂̏����ɂ�������c�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA�}�C�N�̋��e�ǂ��҂悤�ȏ�Ԃ������B���ꂾ���傫�Ȃ��Ƃ���x�ɋN����ƁA�݂�Ȃŋ��L���邱�Ƃ����Ɍ����������v

����ɖƐk�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���q�F�̑Ή������ł͂Ȃ������B�n�k��������A�\���ɂ���Ј��Ƌ��͊�Ƃ̂��ׂĂ̍�ƈ��̈��ۊm�F�ɂ���Ԃ��������Ă����B���̓���6350�l���̐l�������Ă����B�g�c��́A���͊�Ƃ�������Ă�����ۂ̏����C�ɂ��Ȃ���A���q�F�̏����Ή��ɂ��������Ă����B�����ɂ́A�u���d������A�낤�Ƃ��Ă���ԁA����10�L���ŗ���Ă���v�Ƃ����������������B

���q�F�̗�p��ƂɌg���\���̂Ȃ��Ј����ƈ��A5000�l���܂�̓o�X��}�C�J�[�Ō�������ɂ����B�\���́A2�L���ɂ킽���ĎԂ�����Ȃ��ɂȂ��Ă����̂ł���B

1���@�̐��ʒቺ�̏��́A�^���̂悤�ɉ����鑼�̒̕��ɖ�����Ă��܂����B���藐�����̒��ŁA��������邱�ƂȂ��A���L����邱�ƂȂ��A�Ɛk���̊����̓��̒����炢�̊Ԃɂ����������Ă��܂����BIC�������Ă��Ȃ����ƂɋC�����ŏ��̃`�����X�́A�������Ď����Ă��܂����̂��B

���u�^�̕@����̏��C

�ߌ�4��44���AIC�������Ă��Ȃ����ƂɋC�������̃`�����X���K�ꂽ�B1�A2���@�̒������䎺�̓������ɁA�z�b�g���C����ʂ��ĖƐk��������͂����B

�u�u�^�̕@������C���o�Ă���? ����!�v

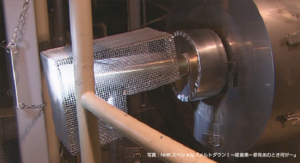

1 ���@���q�F�����̐����̕ǁA����20���[�g���̂Ƃ���ɂ���IC�r�C�ǁB�ʏ́u�u�^�̕@�v�ƌĂ��B������ꌴ����IC�͂��悻40�N�Ԉ�x���ғ����� ���Ƃ��Ȃ��A���̓����̕�����ꌴ���ɂ͔r�C�ǂ���̏��C���������Ƃ�����^�]���͈�l�����Ȃ����� �ʐ^:�����d��

���������A�������������B�u�^�̕@�Ƃ́A1���@�̌��q�F�����̐����̕ǁA����20���[�g���̂Ƃ���ɂ���2�̔r�C�ǂ̂��Ƃ������BIC�������ƁAIC���甭���������C���O�ɔr�o��������������Ă����B

���́A�������́A�d���������AIC�������Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ��Ȃ�����A�Ɛk���ɁA�u�^�̕@������C���o�Ă��邩�m�F���Ăق����ƈ˗����Ă����B�^�]���̐�y����AIC���쓮����ƁA�u�^�̕@���甒�����C�������悭�o��Ƃ����b��`�������Ă�������ł���B1���@�̐����̕ǂ́A�������䎺�̂��錚������͌����ɂ����ʒu�ɂ��������A1���@�̖k���ɂ���Ɛk������́A�悭������ʒu�ɂ������B

�˗����āA�Ɛk���ɂ������d�ǂ̎Ј����A�Ɛk���̒��ԏ�ɏo�āA1���@�̌��q�F�����̃u�^�̕@������C���o�Ă���̂��m�F�����B�u�^�̕@������C���o�Ă���Ƃ������Ƃ́AIC�������Ă��邱�Ƃ��Ӗ������B�Ɛk���́AIC�������Ă���Ǝ~�߂��B

�������A�u�^�̕@�����ɍs�������d�ǂ̎Ј��́̕A�u���C���������Əo�Ă���v�Ƃ������̂������B�������Ƃ������C�̏�Ԃ��A�����Ӗ�����̂��B���̎��A������ꌴ���̏��������́A���m�ɔ��f�ł����̂��낤���B

���̋^��̌��������L�q���g�c�����̒��ɋL����Ă���B

���́A�g�c�́A1971�N�ɕ�����ꌴ��1���@���ғ����Ă���IC�����ۂɓ������̂́A�����߂Ă��Ə،����Ă���B���̂����ŁAIC�����������ɂǂ������������������Ƃ������ƂɁA�u�\���Ȓm�����Ȃ��v�Ƒł������Ă���B���̎��A������ꌴ���ɂ���N��l�Ƃ��āA���ۂ�IC���������Ƃ���������҂͂��Ȃ������̂ł���B1���@�͉^�]�J�n�����������40�N�ԁAIC�̂悤�Ȕ��p�̗�p���u���g�����̂͋N���Ă��Ȃ������B����ɁAIC�������I�ɓ��������Ƃ��A�^�]�J�n�O�̎��^�]�̊��Ԃɍs��ꂽ���x�ŁA���̌�A�s���Ă��Ȃ������BIC��40�N�Ԉ�x�������Ă��Ȃ������̂ł���B

IC�������ƁA���ۂ́A�ǂ̂悤�ȏ��C�������o���̂��B�A�����J�ɂ́A������ꌴ���Ɠ�������ɍ���AIC������������������ғ����Ă���B�A�����J���C�݂ɂ���j���[���[�N�B�̃i�C���E�}�C���E�|�C���g���q�͔��d�������̈���B���̌����ł́A������ꌴ���Ƃ͈قȂ�A����I��IC�̋N���������s���Ă����BIC������ɍ쓮���邩�ǂ������m�F���邽�߂������B�i�C���E�}�C���E�|�C���g�����̊����O���b�O�E�s�b�g�́A�^�]���Ȃ�N�ł��AIC�����������̏��C�̏�Ԃ�m���Ă���Ɛ��������B�s�b�g�́A�u��ʂ̐����C���o�āA���邳���ǂ��납����������B�S�̏������ł��Ă��Ȃ��ƁA�т����肷��قǂ��v�Ə،������B

2010�N�̋N�������̎��ɎB�e���ꂽ�ʐ^�ɂ́A�������ǂ��납�A���q�F�����S�̂��s�����قǂ̑�ʂ̏��C���o�Ă���l�q���ʂ��Ă����B�ł́A�������Ƃ������C�́A�����Ӗ�����̂��B

��ނɑ��A�s�b�g�́u�������Ƃ������C�́AIC����~���Ă���2~3���Ԃ̊Ԃɏo����C�̏�Ԃ��v�Ɩ��������B�������Ƃ������C�Ƃ́AIC���~�܂��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă����̂��B1���@�̓������̌o��������A������ꌴ�����Â�����m�锭�d�ǂ̕��ǒ��́A�����U��Ԃ��Ă���B

�u�ߋ��A�����AIC�����ۂɓ����Ă����Ԃ������o���͂���܂���A�����Ȃ�Ƃ����C���o�Ă����̂ŁA����������Ɠ����Ă��邩������Ȃ��ƍl���Ă��܂����B�~�܂��Ă���Ƃ����m�M��N�������Ă��Ȃ��������A�����N���X�ɁA�������蔻�f�ł���ޗ���N���i��Ō����Ȃ������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��v

�u�^�̕@����o�Ă����������Ƃ������C�����AIC���~�܂��Ă��邱�ƂɋC�����傫�ȃ`�����X�������B�������`�����X�͂܂��������Ă��܂����̂��B(�u��ҁv�ɑ���)

NHK�Ȋw�������L�ҁA�ԑg�v���f���[�T�[�A�f�B���N�^�[��6�l�����M�S�����B�u������ꌴ�����́v���ɂ߂Đ[���ȏ�Ԃ��������Ƃ��ǂ̏͂�ǂ�ł��悭�����ł���

�@

���e�R�����g�S���O �@�R�����g�����z�M �@�X�����Ĉ˗� �@�폜�R�����g�m�F���@

������@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�t�b�f41�f�����@���� �@�O��

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B