http://www.asyura2.com/13/test29/msg/834.html

| Tweet |

定期接種化から2カ月で接種の勧奨が中止され、1年近くが経過しているヒト・パピローマウイルス(HPV)ワクチン。ワクチン接種との因果関係は不明なものの、接種後の広範な疼痛・運動障害の発症頻度は10万回接種当たり数例と少なく、“紛れ込み症例”の可能性もあるとされている。昨年10月には接種により慢性疼痛が生じた場合の受け入れ医療機関が設置された。

子宮頸癌の原因となるHPV感染を予防するHPVワクチンが、定期接種化されたのは2013年4月。定期接種化から2カ月後の2013年6月に、接種部以外の広範な疼痛が38例報告され、厚生労働省は副反応とワクチン接種の関連を調査する目的で、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会を設置。同部会の判断で接種勧奨は中止された。

しかし、HPVワクチン接種後の広範な疼痛・運動障害の頻度は10万回接種当たり数例と決して多くない。これは、昨年12月に開催された第6回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会に示されたもの(表1)。HPVワクチンの販売から昨年9月末までの統計では、接種から1カ月以内に広範な疼痛・運動障害を生じ、3カ月以上持続した報告は77例(0.9/10万回)。発生時期を不問としても126例(1.4/10万回)となり、複合性局所疼痛症候群(CRPS)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレー症候群(GBS)の自然発症の頻度と比較すると1桁少ない結果となっていた。

同部会は、HPVワクチンによる副反応そのものの発生頻度は非常に低く、接種と広範な疼痛・運動障害の因果関係についてはCRPSやADEMを自然発症した患者が紛れ込んでいる可能性が高いとの判断を示した。針を刺す行為が副反応の発生に影響している可能性が高いとの考えだ。

WHOや英国、米国は「因果関係なし」と結論

海外からも部会の判断を支持する提言が出ている。WHOは日本が接種勧奨を中止した直後に「他の国では日本で生じているものと同様な安全性への懸念は生じておらず、HPVワクチンの安全性に疑問を呈する理由はほぼ見当たらない」と声明を発表した。

英国は、「広範なまたは慢性の疼痛などの副反応は報告されているが、発症時期、症状、経過などに統一性がなく、特定の疾患とは考えられない」との見解を発表。米国は厚労省の聞き取り調査に対し、「非典型的な疼痛に関して懸念すべき報告のパターンは示されていない。HPVワクチン接種後に生じたCRPSや肩関節周囲炎、失神は他のワクチンと同様に針を刺す行為そのものにより引き起こされている可能性がある。だが、針を刺す行為とCRPS発症の因果関係を述べるにはデータが不十分」と答えている。

子宮頸癌発症者を減らすにはHPV感染の予防を

子宮頸癌は、子宮頸部がHPVに感染することで発症する。「現在、子宮頸癌患者全体の6〜7割の原因となっているのが16型、18型のHPVだ。そのため、これらの遺伝子型のHPVを対象とするHPVワクチンの接種が子宮頸癌の罹患者を減らす上で重要」と国立病院機構九州がんセンター(福岡市南区)婦人科部長の齋藤俊章氏は説明する。

正確な統計はないものの、子宮頸癌罹患者数は年間約1万人、死亡者数は約3000人と推測される。上皮内腫瘍の段階で見つかれば子宮は温存できるが、その後の妊娠・分娩で早産のリスクが有意に高くなることが示されている。近年、若年層で罹患率、死亡率が増加傾向にあることから、厚労省は、子宮頸癌発症のリスクを高める16型、18型HPV感染を防ぐ2価の「サーバリックス」と、それに加えて尖圭コンジローマの原因とされる6型、11型HPVの感染を予防する4価の「ガーダシル」を2013年4月に定期接種化した。

ただし、HPVには多数の遺伝子型が存在し、現在実用化されているワクチンではカバーしきれない遺伝子型も存在する。そのため、ワクチン接種後であっても、子宮頸癌検診を受けることが必要とされている。

報告と診断を区別して判断を

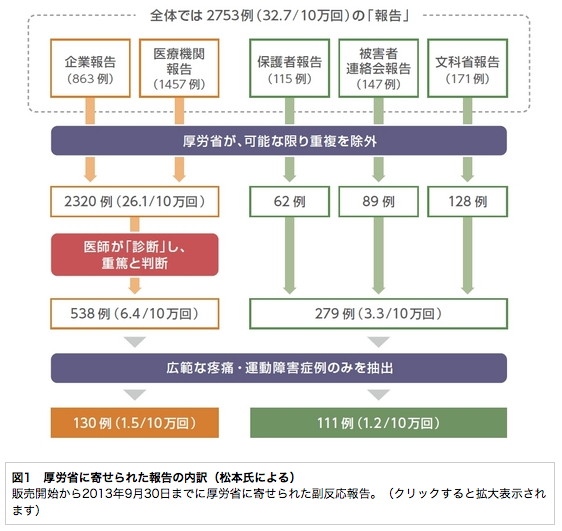

子宮頸癌予防に力を入れている日本産科婦人科学会は今年4月19日、第66回日本産科婦人科学会学術講演会のクリニカルカンファレンス「子宮頸がん予防ワクチンの普及率を上げるための提言」を開催。演者を務めた筑波大産婦人科准教授の松本光司氏は同講演で、「厚労省に寄せられた“報告”と、医師により評価された“診断”を区別して副反応報告を捉えるべき」と話し、厚労省が示すデータを抜粋し解説した。

HPVワクチン接種後の副反応報告は、企業、医療機関、保護者、被害者連絡会、文部科学省(学校)から寄せられた2753例(32.7/10万回)。厚労省はこれらの報告から重複していた154例を除外し、重篤な疼痛・運動障害症例のみを抽出。報告数を241例(2.7/10万回)とした。このうち、症状を診断されていたのは約半分の130例(1.5/10万回)で、残りの111例(1.2/10万回)は医師により評価されていなかった(図1)。この111例の報告は、データが不足しているものが多いため、詳細な解析からは除外されている。

「ワクチン接種後に生じた症状は全て、ワクチンによって引き起こされたものとして扱われる傾向があるが、紛れ込み症例は区別して考えなければならない」と松本氏は説明。厚労省に寄せられた副反応報告には、HPVワクチンの接種から数カ月〜半年以上、中には1年以上経過して疼痛・運動障害を生じた症例も含まれていた。「接種から1年経って発症したからといって、因果関係がないとは判断できない。また、接種の当日や翌日に発症したからといって因果関係があるとも言い切ることはできないだろう。だが、常識的に考えれば接種から発症までの期間が短い報告ほどワクチン接種との関連性は高いと判断できる」と松本氏。

厚労省が示す、医師により診断された広範な疼痛・運動障害の重篤症例130例は、症状により接種部位以外の広範な疼痛を主な主訴とする患者97例、運動障害を主訴とする患者33例に分けられる。疼痛を主訴とする患者97例のうち、接種翌日までに疼痛を生じたのは28例(28.9%)、2週間後までが50例(51.5%)、1カ月後までが61例(62.9%)。運動障害を主訴とする患者33例のうち、接種翌日までに疼痛を生じたのは11例(33.3%)、2週間後までが19例(57.6%)、1カ月後までが23例(69.7%)だった。

疼痛の転機について、松本氏は回復率と発症時期の関係を示した。HPVワクチン接種後に広範な疼痛・運動障害を来した130例のうち、転機不明例を除いた117例のデータを解析した結果、発症から3カ月時点での回復率は23.8%、12カ月時点では47.3%、24カ月時点では69.4%となっていた。

接種から2週間以内に広範な疼痛・運動障害を生じた群(68例)と、それ以降に発症した群(49例)に分けて検討したところ、 3カ月以内に回復していたのは2週間以内の発症群では37%、それ以降の群では6%。6カ月以内に回復していたのは2週間以内の発症群では46%、それ以降の群では16%となっていた。これらの結果から、接種後2週間以内に広範な疼痛・運動障害を生じていた患者では回復が早いことが示された (P=0.002)。この結果について松本氏は「この回復率の違いは、報告バイアスによって説明できるかもしれないし、発症のきっかけ・原因の違いによるものである可能性もある」と見ている。なお、患者年齢と症状の回復には関連が見られなかったという。

さらに松本氏は、10代女性のCRPSの自然発症頻度は、10万人当たり年間14.5人とするオランダの報告や、運動障害を生じるADEMやGBSの自然発症頻度はそれぞれ10万人当たり年間0.4人、0.5人とするわが国での全国調査データを紹介。ワクチン副反応部会にて厚労省が示したデータによれば、CRPS、ADEM、GBSと確定診断されている症例は各々13例、4例、5例であり、10万回接種当たりの頻度では0.15例、0.04例、0.05例とわずかであることを示した。これらに加えてCRPS、ADEM、GBSとの確定診断には至っていないが、接種から1カ月以内に広範な疼痛・運動障害を生じ、症状が3カ月以上持続した報告を全て含めても10万回接種当たり0.9例(医師評価なしも含む)、発症時期を不問としても1.4例(医師評価なしも含む)であったと解説した。

加えて厚労省のデータでは、2価と4価のワクチンで、疼痛・運動障害の発症の頻度に全く差がないことも紹介した。全く別のワクチンにもかかわらず、広範な疼痛・運動障害の発症に差がないことは、「疼痛・運動障害の発症がワクチンとは関係ないことを示すデータの一つである。つまり、ワクチン接種により疼痛・運動障害が起こっているとしても、針を刺すという行為により生じている可能性がある。もしくは、頻度の低さから、ワクチン接種と全く関係ない自然発症の“紛れ込み”の可能性さえある」と話した。

これらのデータを示した上で、松本氏は「20歳代で発症した子宮頸癌患者の90%以上、特に20歳代前半で発症した患者のほぼ100%が16、18型のHPVに感染している。20歳代、30歳代の子宮頸癌患者を減らすためには、副反応のリスクを考慮してもHPVワクチンのベネフィットが大幅に上回るのは明らかだ」とまとめた。

今後のHPVワクチン接種の普及については、「(1)厚労省によるHPVワクチン接種の接種勧奨の再開、(2)接種後の疼痛・運動障害に対する医療システムの構築、(3)HPVワクチンの接種と広範な疼痛・運動障害の因果関係に関する十分な説明をして、被接種者が納得できるような環境を構築する――この3つの課題を達成しなければならないだろう」と話した。

慢性疼痛の専門家である愛知医大学際的痛みセンター長の牛田享宏氏も、「HPVワクチンは、子宮頸癌を予防するのに有用なワクチンであるだろう。接種にかかわる医師は厚労省が示す副反応報告を冷静に科学的な視点で見極める必要があるだろう」と話している。

女児が安心できる環境で接種を

現在、接種勧奨再開のめどは立っていないHPVワクチンだが、接種を希望する女児が来院した場合、医師はどのように対応すべきなのだろうか。

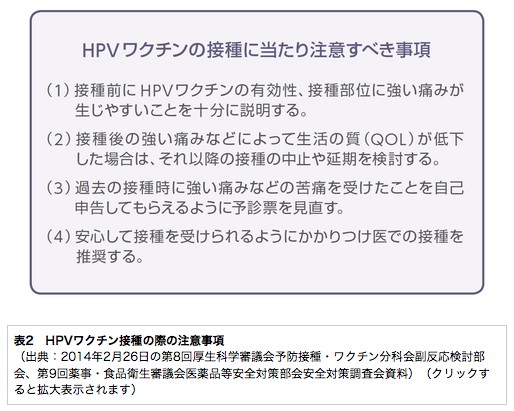

2月26日に開催された予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会では、4つの注意事項が示された(表2)。

このうち、(4)の安心した環境での接種に対し、とみもと小児科クリニック(青森県八戸市)院長の冨本和彦氏は、HPVワクチンの接種による痛みの強さを説明した上で、「普通に接種するよりもあまり痛くない接種法で打つ」と被接種者に伝えているという。「接種による痛みを恐がり、緊張した状態で接種をすると、必要以上に疼痛を感じてしまいがちだ。迷走神経反射による失神を防ぐためにも、リラックスさせることが重要だ」と冨本氏は説明している。同氏は、「あまり痛くない接種法として、指圧・伸展法を実施している」と話す。

指圧・伸展法とは、医師が母指で接種部位を10秒間指圧し、その後皮膚を十分に伸展させて垂直に穿刺し、急速に薬液を注入するという冨本氏独自の接種法だ(図2)。 接種部位に先に触覚・圧覚刺激を与えることで、「脳に刺激を伝達する投射ニューロン(脊髄後角膠様質ニューロン)への痛覚刺激を伝わりにくくしている」と冨本氏。また、皮膚を伸展して接種することで「穿刺抵抗を最小にしている」と説明する。

実際に冨本氏は指圧・伸展法での接種による疼痛軽減効果を視覚的評価スケール(VAS)で検討し、2価、4価ワクチンのどちらも指圧・伸展法での接種の方が、有意に疼痛が少ないという結果を示している。対象としたのは、2011年7月〜12年2月に同クリニックをHPVワクチン接種目的で訪れた中高生女子(2価ワクチン98人、4価ワクチン84人)。初回接種時は指圧・伸展法と通常の方法にランダムに割り付け、約1〜2カ月後の2回目の接種では1回目と異なる手技で、上腕三角筋中央部に接種。3回目の接種時は、被接種者に手技を選択してもらったという。

3回目接種時には指圧・伸展法が有意に多く(2価ワクチン群67%、4価ワクチン群69%)選択されており、被接種者の評価が高いことも示されている。

接種後のケアも重要だ。牛田氏は接種後疼痛に対して、「『それは痛かったですよね』など共感することや、『痛いから不安になったのですね』など理解を示す必要がある」と話している。

国が慢性疼痛に対応する医療体制を整備

HPVワクチン接種後に疼痛が続いた場合の受け入れ体制も整った。国は昨年10月に「慢性の痛み対策研究事業」の研究班を中心に連携体制を立ち上げ、全国17施設の「痛みセンター連絡協議会所属医療機関」を設置した。

接種後に「通学など社会生活ができないほどの痛みが生じていたり、接種後に疼痛が1カ月以上続いたりした場合は、これらの医療機関への紹介を検討してほしい」と同研究班の代表を務める牛田氏は強調する。

同医療機関には、麻酔科医、整形外科医、精神科医、心療内科医、歯科医、理学療法士、臨床心理士が集い、患者との信頼関係を構築しながら治療をしている。その内容は、学校や親子関係を含めた患者を取り巻く環境など、疼痛の軽減に必要な情報を集めつつ、痛みによる行動制限を解除していくというもの。「痛みがあっても現状よりも悪くならないよう、リハビリに取り組むように薦めるところから、治療を始めている」と牛田氏は話す。

痛くても動かすことが慢性疼痛予防に必須

針を刺す行為により、なぜ広範な疼痛が起きるのだろうか。牛田氏は「子どもでは、ちょっとしたことで身体の反応が生じる可能性がある」と説明する。加えて、「半年以上続く痛みを有する中高生は少なくない」と言う。

同氏が市民アンケートの一環としてA市の中学生395人を対象に、半年以上続く痛みがあるかどうかの調査をした結果、男子の20.5%、女子の17.5%が「痛みがある」と答えた。牛田氏は、「痛みの遷延には心理的なストレスや環境要因が大きく影響する」と話す。

慢性疼痛は骨の変形、関節障害、姿勢異常、神経の障害など、器質的な要因に加えて、学校や友人、家庭環境などで生じた目に見えないストレスが影響し、「手が痛い」などの不快な感覚体験と「痛いから不快である」という情動体験が結び付くことで生じるケースが多い。

また、「疾病利得があると疼痛は改善されにくい」と牛田氏は言う。痛いと訴える、痛そうな顔をする、痛いところをかばうなどの「痛み行動」により、周囲が優しくなったり、社会的な補償が受けられるなどの利益が生じると、その環境から抜け出せなくなるのだ。

特に子どもでは、保護者(親)からの影響を受けやすく、保護者との共依存や感情共有が慢性疼痛の原因となるケースもある(症例)。「小児の慢性疼痛患者に対しては、保護者や家族、場合によっては学校を巻き込んで対策を考える必要がある」と牛田氏は言う。

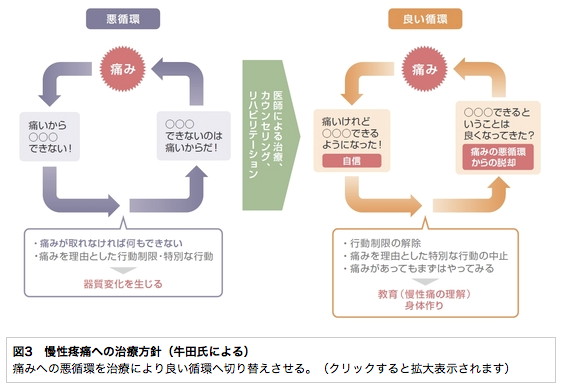

痛みの悪循環が生じ、慢性疼痛を抱える患者では、痛みが完全に取れる確証はない。だが、痛みがあるからと運動を制限し続けると、約3〜4週間で関節拘縮や筋拘縮などを生じてしまう。器質的な変化を来すと治療はさらに難渋する。そのため、「痛みがあってもできる限り動かすよう指導している。痛みはあるが動かせるという成功体験から、痛みを抱えていてもできることを増やしていく」と牛田氏は、慢性疼痛患者への治療方針を説明する(図3)。

また、患者に対しては、「痛くても動けるのがよいのか、それとも、痛くなく動けない方がよいのかという2つの選択肢を示し、治療への意欲を引き出す努力を根気よく続けなければならない」とも話している。

慢性疼痛を生じた患者では、「回復に時間が掛かるケースが多い」と牛田氏。痛みを慢性化させないよう、できるだけ早く対応する必要がある。

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/201405/536230.html

|

|

|

|

|

|

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/

since 1995

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。