http://www.asyura2.com/13/hasan83/msg/257.html

| Tweet |

【第25回】 2013年10月17日 野口悠紀雄 [早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問]

日本経済を示すデータは

成長ではなく停滞に向かっている

日本経済が順調な成長過程に入ったとの意見が多い。

以下では、法人企業統計を中心としたデータを見ることによって、そうした見方が裏付けられるかどうかを検討することとしたい。そして、つぎの諸点を指摘する。

(1)景況感が回復しているのは円安で利益が増えたからである。ただし、それは、大企業に偏っている。

(2)売上高は増加していない。したがって、経済活動が拡大しているわけではない。

売上高は2011年7−9月期以降で最低

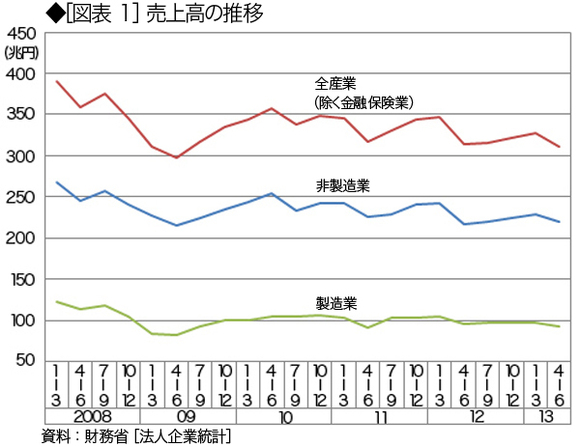

法人企業統計によって売上高の推移を見ると、図表1のとおりである。

4−6月期の売上高の対前年同期比は、全産業では、0.5%のマイナスとなった。製造業ではマイナス3.9%とかなり大きな落ち込みだ。

製造業の内訳を見ると、輸送用機械が0.6%と僅かにプラスになったことを除くと、すべての業種でマイナスである。なかでも、はん用機械はマイナス26.2%、業務用機械はマイナス10.9%と大きく落ち込んでいる。

非製造業はプラス1%になった。しかし、多くの業種でマイナスだ。例えば、情報通信業はマイナス6.7%、運輸業、郵便業はマイナス8.8%である。

顕著にプラスになっているのは、不動産業である。ここでは、13.6%の伸びになっている。これは、4−6月期の法人企業統計の業種別売上高増加率では突出した数字である。

これは、住宅建設が増えているからである。住宅建設が増えているのは、消費税増前の駆け込み需要だ。したがって、一時的なものであり、消費税引き上げ後の反動減は避けられない。事実、あとでみるように、不動産業の4−6月期の売上高は、1−3月期に比べると減少している。

なお、株高によって高額消費が増えていると言われるのだが、卸売業、小売業の売上高の対前年比は1.4%であり、非製造業の平均値をわずかに上回るだけである。

全産業の売上高を中期的に見ると、2008年1−3月期には四半期で390兆円程度だった。それがリーマンショックで落ち込み、09年4−6月期には300兆円を割った。その後350兆円程度まで回復したが、2010年10−12月期がピークで、その後は徐々に低下してきているのである。13年4−6月期は312兆円だが、これは、2009年7−9月期以降で最低の水準である。

製造業も同じ傾向であって、13年4−6月期は、リーマンショック後のピーク10年10−12月に比べると、13.4%少ない水準である。

なお、以上で見た売上高の推移は、鉱工業生産指数の動向と類似のものである。

鉱工業生産指数は、リーマンショックで大きく落ち込み、回復した後、東日本大震災で再び落ち込んだ。その後回復したが、2012年から下落傾向が続いていた。12年9月から回復しているが、13年8月の水準は、大震災後のピークである11年10月に比べて4%ほど低い水準である。

円安・金融緩和なのに、

売上高が増えない

以上は、中期的に見て日本経済がどのような状況にあるかを示すものである。

もっと短期的な動向を見るために1−3月期と比べると、状況はもっと悪い。

13年4−6月期の売上高は、全産業では4.6%の減、製造業では5.6%の減、非製造業では4.2%の減だ。

製造業の中では、対前年比ではプラスになった輸送用機械も3.5%の減である。また、非製造業のなかの不動産業は、2.2%減だ。

例年、4−6月期は1−3月期に比べて減少する傾向がある。それを補正した季節調整済み計数で見ても、4−6月期の売上高の対前期比は、全産業で0.6%増という微増であり、製造業はマイナス1.0%、非製造業はプラス1.3%となっている。

言うまでもなく、4−6月期は異次元金融緩和が導入された時期だ。これによって日本経済が回復しつつあると考えている人が多いのだが、実際のデータを見ると、上述のように季節調整前の売上高は、導入前よりも減少しているのである。

つまり、2010年10−12月頃以降続いている日本経済の縮小は、円安の進行や異次元金融緩和の導入にもかかわらず、現在まで続いているということだ。

これが日本経済の現状であることを、虚心坦懐に認識する必要がある。

円安で利益は増え、

内部留保が増えている

以上のように、売上高は増えない。ところが、利益は大幅な増加を示しているのである。

法人企業統計で2013年4−6月期の経常利益の対前年同月比を見ると、全産業で24.0%増、製造業で51.5%増、非製造業で11.3%増となっている。

製造業利益の対前年比大幅増は、12年10−12月期から続いている。すなわち、12年10−12月期が21.4%増、13年1−3月期が28.3%増となっている。

これは、言うまでもなく、円安の影響だ。原材料費の中での輸入品の比重が低ければ、円安によって、円建ての原価が増えずに円建ての売上高だけが増えるので、利益が大幅に増えるのである。

利益増が円安の効果であることは、つぎの2点を見ることで確認できる。

第1に、製造業でも、業種によっては利益増が顕著でないか、あるいは減益になっている場合がある。

13年4−6月期でみると、食料品は8%の減益だ。また、化学の増益率は17.4%であり、製造業全体の値に比べると低い。これらの産業では、原価中に占める輸入の比率が高いため、円安によって円建ての原価が上昇してしまうのである。

なお、生産用機械がマイナス13.9%と減益になっているが、これは売上減少の影響であろう。

第2に、利益増は大企業に偏っている。

13年4−6月期の経常利益の対前年同月比は、資本金10億円以上が49.7%であるのに対し、1億円〜10億円では1.8%、1000万円〜1億円はマイナス12.5%となっている。

こうなるのは、輸出に直接携わるのが大企業である場合が多いからだ。

中小企業の場合には、輸出企業に対して部品などを供給する。したがって、売り上げが増加せず、注文が増加しない。そのため、中小企業の利益は伸びない、あるいは、利益は減少してしまうのだ。

このことは、日銀短観にも現われている。6月短観によると、製造業で大企業のDIが大きく改善した一方で、中小企業のDIはマイナスのままだ。このように、製造業では、利益に関して、大企業と中小企業の22極分化現象が起きている。

なお、非製造業の利益は、増えてはいるが、穏やかな増加である。

いまひとつの特徴は、営業利益も増えてはいるものの、経常利益ほどの増え方ではないことだ。13年4−6月期の営業利益の対前年同月比は、全産業で11.1%増、製造業で35.3%増、非製造業で2.4%増である。企業本来の活動を表わしているのは経常利益よりは営業利益なので、こちらのほうが日本経済の実態に近いと言えるだろう。

自己資本比率上昇は、

経済活動停滞の証拠

利益が増えているだけでなく、内部留保も増えている。事実、法人企業統計によると、2013年4−6月期における全産業の自己資本比率は、38.4%という過去最高の水準を記録した。

自己資本比率の長期的な推移を見ると、1955年には34.0%だった。高度経済成長の開始とともに、この比率は継続的に低下した。旺盛な設備投資需要があり、そのための資金は、銀行借り入れによって調達されたからである。その結果、自己資本比率は、70年代の後半には、15%を割る水準にまで低下した。

その後自己資本比率は上昇を始め、80年代後半には20%程度の水準になった。暫くこの水準が続いたのだが、日本経済の停滞が明らかになった90年代後半から上昇率が再び高まった。

このように、「経済活動が活況を呈しているときには自己資本比率が低下するか、または一定値に留まり、経済活動が停滞すると自己資本比率が高まる」という現象が顕著に見られる。

この観点から言うと、現在の日本は、90年代後半以降の停滞が引き続いている状態だということができる。最近時点で自己資本比率の上昇率が鈍化したのは10年頃からであるが、それは、売上高が増加した時点と一致している。

自己資本比率の動向は、企業規模によって大きな差がある。13年4−6月期を見ると、全規模で38.4%であるのに対して、資本金10億円以上では42.8%だ。ところが、資本金1000万円以上〜2000万円未満では、28.7%に過ぎない。

このように大きな格差があるのは、利益の状況に差があるためだ。

時間的な推移は、図表2に示すとおりだ。全規模と資本金10億円以上でほぼ一貫して上昇しているのに対して、資本金1000万円以上〜2000万円未満ではリーマンショック後はむしろ低下気味だった。上昇に転じたのは11年10−12月期頃からである。

ただし、13年4−6月期には再び低下した。資本金10億円以上の自己資本比率が13年1−3月期の42.2%から13年4−6月期の42.8%へと上昇したのと対照的だ。

なお、企業の内部留保が増えていることは、日本の金融構造に大きな影響を与えている。これについては、回を改めて分析することとするが、金融政策との関係でいえば、つぎのとおりだ。

これまでこの連載で指摘してきたように、日本銀行が金融緩和をしてもマネーストックは増えない。それは貸出が増えないからだ。貸出が増えない理由は2つある。

1つは、有利な投資機会がないため、資金需要がないことである。第2は、仮に投資機会があっても、企業は内部資金で賄えるからだ。自己資本比率が史上最高値を記録しつつある経済では、借り入れを行う必然性はない。だから、金融緩和が空回りしてしまうのは、当然の結果なのである。

(注)自己資本比率(%)=(純資産/総資本)×100(2006年度調査以前)

自己資本比率(%)=((純資産−新株予約権)/総資本)×100(2007年度調査以降)

http://diamond.jp/articles/print/43130

【第295回】 2013年10月17日 加藤 出 [東短リサーチ代表取締役社長]

日本家電の黄金期を象徴する

70年代アナログ家電カタログ

『70年代アナログ家電カタログ』(松崎順一著、青幻舎)を書店でたまたま手にしたところ、これが面白かった。

1960〜80年代の日本製家電のカタログを集めた本である。当時、オーディオ、ラジカセ、BCL、アマチュア無線等に熱中した人ならば、「あー、これ覚えてる!」と感涙にむせぶに違いない。

しかし、こうして多種多様な製品のカタログを一度に眺めていると、当時が日本の家電産業の黄金期だったことが改めて実感される。アイデアがほとばしっていて、百花繚乱状態なのだ。海外の若い消費者が憧れた商品も多々あった。そういった時代がまた来てほしいものである。

円安は追い風にはなるが、本質的な解決策ではない。2013年版ジェトロ世界貿易報告によると、昨年9月から今年3月にかけて円安で輸出金額が最も伸びた商品は、鉄・金・プラスチックのくずを中心とする素材だった。円安による増加額の比率は54%だ。中間財は32%、資本財は28%だったが、消費財は16%にとどまっていた。

消費財の場合、海外消費者のニーズをうまく捉えることができなければ、円安で価格面の競争力が少々向上しても販売は限定的だ。デジタル家電のように消費者の嗜好が目まぐるしく変わる商品ではなおさらである。日本メーカーが得意としてきたコンパクトデジカメは、スマホのカメラの影響で世界的に売り上げが急減している。中国での今年前半の販売台数は前年比54%減、特に1500〜1700元クラスでは71%減だ。

今年6月にローマ郊外の大型家電量販店をのぞいたが、白物家電でも日本製品の存在感は弱かった。洗濯機が100機種以上展示してあったが、日本ブランドは1機種。現地の知人は「ダイソンのように高価格帯で成功したブランドもあるが、日本メーカーは妙な機能で高価格帯を狙ったためうまくいっていない」と指摘していた。

長期的な議論としては、深刻な高齢化にある日本では、イノベーションを起こせる海外の優秀な若い才能をいかに取り込んでいくかがますます重要になると思われる。折しも、ロンドンのボリス・ジョンソン市長は、IT業界などの「最も優秀で聡明な人々」を海外から誘致するための、新しい“ロンドン・ビザ”を発行する計画を発表した。国を富ませてくれそうな才能を奪い合う競争が世界的に激化している。後手に回れば回るほど、後が大変になる恐れがある。

(東短リサーチ代表取締役社長 加藤 出)

http://diamond.jp/articles/print/43029

|

|

|

|

|

|

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。