http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/682.html

| Tweet | �@ |

�y��5��z 2012�N11��29���@�����h���Y

��N��Čٗp���x�X�^�[�g�Ŕ�����ϊv�@MM�w�̊������Ɛ���ʔ\�͊J���ɒ��͂���

��Ƃ́u�l����v���������

�l�́u�L�����A�ρv�̓]�������߂���

�O���[�o�������ł̌������킢�ɋꂵ�ޓ��{��ƂɁA���N��Ҍٗp����@�̉�����������ꂽ�B��]�ґS����65�܂ł͌ٗp���p������邱�ƂƂȂ鐧�x���B���̉����̉e�����u���N��w�v�Ɍ��������Ƒ�����ƁA������邱�ƂƂȂ�B���̐��x����ƁE�r�W�l�X�p�[�\���l�̑o���ɗ^����e���ɂ��Č��Ă݂����B

�܂��A��ƂɂƂ��Ă͎��Ɖ^�c�ɂ����āA�l����̑����Ƃ����V���ȕ��S���������邱�ƂƂȂ�B

����܂ł̖@���ł́A�J�g����ɂ���čČٗp�̊�����߂邱�Ƃ��ł������߁A�S�������̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ������B���̂��߁A���݁A�]�ƈ�301���ȏ�̑��Ƃɂ�����65�Έȏ�܂œ������Ƃ̊�����24.3%�ɗ��܂��Ă���B

�������A����͊�]�҂ɂ́A���ׂČٗp�@�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�e�Ђ͂��̉������āA�������ĐV���ȍČٗp���x�̐����ɓ����Ă���A���̊����͋}���ȑ����������܂��B

���v�g��ւ̌��ʂ����s�����Ȓ��A�l����̑����͍���̎��Ɖ^�c�̏d�ׂƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̂��߁A�Ȃ��ɂ́A�l����z��}�����邽�߂ɁA�Čٗp���x�ɔ����l����̑�����A�����Ј��̒������ɂ���Ęd�����Ƃ����Ƃ��o�Ă��Ă���悤���B

�܂��A�l�ɂƂ��ẮA���g�̃L�����A�ς̓]���̌_�@�ƂȂ�B

�����̓��{��Ƃ��������O���[�o�������ɂ��炳���Ȃ��A���^�̉E���オ��͖]�߂Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ͓ǎ҂̊F�l�̎����̒ʂ�ł���B

�܂��A����́A�N���N��̈�w�̈����グ���\������Ă���A���N��҂ƂȂ��Ă�����̗͂�痂������������Ă������ƁA����A�r�W�l�X�p�[�\����l�ЂƂ�ɂƂ��āu�ꐶ�U�҂���́v�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B

�{�e�ł́A���������܂��A

�i1�j��Ƃ��u�O���[�o�������E�����s��k���ɂ�����l����S�̑����v�ɂǂ��Ώ����Ă����̂��H

�i2�j�����Čl���u�ꐶ�U�҂���́v��g�ɂ��邽�߂ɂǂ�����ׂ����H

�ɂ��čl���Ă��������B

��Ƃ̏����c��̌���

MM�w�̐��Y������ɂ���

�܂��A��Ƃɋ��߂���Ή�����l���Ă������Ƃɂ���B

�M�҂͎d�����A��Ƃ̐l������g�b�v�Ɛڂ���@��������A���̑����̕����u�]�ƈ��̐l�I���Y������v�ɑ��ċ����ۑ�ӎ��������Ă���B

���Ȃ݂ɁA���Y���{���̒��ׂɂ��ƁA���{�̘J�����Y���i�A�Ǝ�1�l������GDP�j�́AOECD����34�J���̒��ł��A20�ʂƒႢ�ʒu�ɗ��܂��Ă���A���̉ۑ�̑傫������Ă���B�����65�ւ̒�N�����ɔ����l����S�̑����ɂ��A���̐l�I���Y���̌���Ƃ����ۑ�͂���ɐ�s�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

���������ɑ��āA��Ƃ����Y������̂��߂ɍu���Ă���ł�����A�}1��p���ĊT�ς��Ă��������B�����͏]�ƈ��̔N��w�ʂɃW���j�A�i�V��-35�ˁj�E�~�h���i35-50�ˁj�E�V�j�A�i50-65�ˁj�̎O�w�ɁA�c���͔������Ă���p�t�H�[�}���X�̃��x���ɉ�����High-Middle-Low�̎O�w�ɋ敪���A�]�ƈ������v9�̃Z�O�����g�ŕ\�������̂ł���B�i�}1�j

http://diamond.jp/mwimgs/a/7/600/img_a78d102beb81bdd70962abb64687724d34166.jpg

�܂��A�~�h���E�V�j�A����̃n�C�p�t�H�[�}�[�w�́A���݂̃r�W�l�X���x���A�����̐��������[�h����w�ł���B���������w�̐l�ނ�I�����A�O���[�o�����������������Ă������߂ɁA����Ȃ�\�͌������u���Ă���B����Όo�c�����⎟���ナ�[�_�[�̑I���E�琬�Ƃ������{��ւ̓����ł���B�܂��A���ɗD�ꂽ�Z�p�E�Z�\�����V�j�A����̃n�C�p�t�H�[�}�[�w�͍Čٗp�E�ٗp�����ɂ��A���̋Z�p�E�Z�\�̌�y�ւ̓`�������҂����B�i�@�j

�����āA�V�j�A����̃~�h���p�t�H�[�}�[��[�p�t�H�[�}�[�A�~�h������̃��[�p�t�H�[�}�[�ɑ��ẮA�q��Ђ�O���ւ̓]�i�x���u�����Ă���B����̍��N��Ҍٗp����@�̉����ɔ����A���̎{��̈�w�̋������}���Ă������낤�B���ۂɁA�V�j�A�̒m�b�����W���ĐV��Ђ�ݗ����A�V���Ȏ��Ƃ��c�ޓ����Ȃǂ��o�Ă��Ă���B�i�A�j

����ɁA�W���j�A����Ј��ɑ��ẮA����̂���Ȃ�O���[�o���W�J�ɔ����āA�Ⴂ��������K�v�ȑ̌���ς܂���ȂǁA������͉��̂��߂̈琬�{��ɓ��������Ă���B�i�B�j

�c��́A�~�h������̃~�h���p�t�H�[�}�[�ł���uMiddle�~Middle�v�A�����MM�w�ł���B�n�C�p�t�H�[�}�[�Ƃ͌����Ȃ����A���郌�x���̐��ʂ������Ă���w���B

���{��Ƃ̔N��ʐl���\����A���݁A�o�u��������܂ނ���MM�w���]�ƈ��S�̂ɐ�߂銄���͔��ɑ傫���A�S�Ђ̐��Y������̌��������Ă���B���̑w��������i�l�I���Y�������߂Ă����Ȃ�����A��Ƃ͌��������������������Ă����Ȃ��̂��B

�����A���͐��Y����傫�����E����w�ł���ɂ��ւ�炸�A�����̊�Ƃ͂��̑w�ɑ��A���m�Ȏ{����u���Ă��Ȃ��B���̗��R�́A�u�{����u�����ł̔�p�Ό��ʂ������ɂ����v�u�ΏۂƂȂ�l���E�͈͂��c��ő��l�ł��邽�߁A�^�[�Q�b�g���i��ɂ����v�Ƃ������Ƃɂ���B

�������Ȃ���A���N��҂̌ٗp�������s���A����A�l����S�̑��������炩�ȍ��A�l�l�w�̐��Y������͑҂����Ȃ��̖��ƂȂ��Ă���B���̐��オ�V�j�A����ƂȂ������ɁA��V�Ɍ����������ʂ������Ă����l�ނƂȂ邽�߂ɂ��A�~�h������̂������琶�Y�������߂Ă��炤�K�v������B

�u�ٗp�ێ��ӔC�v�ł͂Ȃ�

�u�����x���ӔC�v���ӎ����ׂ�

MM�w�̎{��Ƃ��ĕK�v�Ȃ̂͂����悻�ȉ��̓_���B

�i1�j�e��A�Z�X�����g�Ȃǂ�ʂ��ď]�ƈ���l�ЂƂ肪���g�̎��́E�p�t�H�[�}�����u���ȔF���v����@�����邱��

�i2�j���Y���i���́j����Ɍ������ۑ�ɂ��āA�]�ƈ��ɓK�ȃt�B�[�h�o�b�N���s������

�i3�jMM�w�̒��ł��A�����Ό��ʁi���Y������j�������߂����Ȑl�B�����ɂ߁A�琬�E�l�����[�e�[�V��������ʂ��Ă���Ȃ�\�͊J�����x�����邱��

�������A�i2�j�̓K�ȃt�B�[�h�o�b�N�����ȓ��{��Ƃ����ɑ����B�[�I�ɂ����\����ʂ��l���l�ۂ̃t�B�[�h�o�b�N�ł���B

�l���l�ۂ̃t�B�[�h�o�b�N�ɍۂ��A��i�������ɑ��ďo�������ƁE����Ȃ����Ƃm�ɁA���ɂ͌������t�B�[�h�o�b�N����Ƃ�����Ƃ͎��̒m�����A���ɏ��Ȃ��B�u�]���𒆗f�ɂ��āA�ۑ��B���ɂ��Ă��߂������Ɓv�������B

���ۂɐl������̕��X�ɁA���̂��Ƃɂ��Ė₤�ƁA�u�������]��������ƁA���`�x�[�V�����������邩��v�Ƃ��������^���悤�Ȍ��t�����Ƃ�����B�������肵���t�B�[�h�o�b�N���Ȃ��ꂸ�A�{�l�������̎��́E�p�t�H�[�}���X��̉ۑ��F�����Ȃ��܂܁A�����L�����A���߂����Ă������Ƃ̕����A����ۂǎc���ł���B

���������u���r���[�Ȃ₳�����v�͂���Ȃ��B�Ⴂ��������]�ƈ��̃p�t�H�[�}���X�ɂ��Č������_���܂߂Đ��m�Ȏ��ȔF���𑣂��A���g�̍���̃L�����A�ɂ��ĐU��Ԃ�@�����邱�Ƃ��A�u�{���̂₳�����v�ł���B

����̊�Ƃ��S���ׂ��́u�ٗp�ێ��ӔC�v�ł͂Ȃ��A��l�ЂƂ肪�ǂ�Ȋ��ł����������Ă������߂̗͂�g�ɂ���u�����x���ӔC�v�ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���H

�u�ꐶ�U�҂��́v��g�ɂ��邽�߂�

40�ォ��́u������R�̐�����n��v

����A��Ƃ�����܂ŏ����Ă����悤�ȁu�l�I���Y������v�̎{����u���Ă������ŁA�l�͂��������ǂ̂悤�ɐU�镑���A�u�ꐶ�U�҂��́v��g�ɂ��Ă��������̂��낤���H

���݁A�e�Ђ��������Ă����Ƃ̍Čٗp���x�ł́A���̐l�̔\�́E�o���ɉ�����60�܂ł̋��^�̈�芄�����x������邱�ƂƂȂ��Ă��邪�A����A60�Έȏ�Ј��̑����Ƌ��ɁA�\�́E�o���ɂ��x���z�̊i���͊g�傷�邾�낤�B���������_������A�ł��邾�������������玩�g�̐�含�̊g�����ӎ��������g�݂����߂���B

����܂Ń~�h������̂ǐ^�ł���40�́u�l���̐��߁v�ƌ����Ă����B�����̃r�W�l�X�p�[�\����40����u���܂Ŕ|���Ă����͂ŁA���ʂ�ςݏグ�čs�������v�Ƒ����A���m�Ȃ�E�\��̈�ɒ��킷��ɂ́u�����͏����N����肷���Ă���v�ƍl����l�����Ȃ��Ȃ��B�����A����A65���邢�͂���ȏ�̔N��Ɏ���܂ł��������Ɠ����Ă����ɂ́A���̃L�����A�ρA�Ƃ�킯40��̃L�����A�̑�������ς��Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����낤���H

�{�e�ł�40�ォ��̐V���ȃ`�������W�Łu������R�̐�����n��v�Ƃ������Ƃ�������B

����́A�}2�̂悤�ɁA���g���o�����Ă����E�\�̈��[�߂邾���́u��R�o���^�v�ł͂Ȃ��A�Ӑ}�I�ɂ��̕����g���āA��������}����u�����������āA������R�o���^�v��ڎw���Ƃ������Ƃ��B�i�}2�j

http://diamond.jp/mwimgs/2/f/600/img_2f5d86b6c91e7bcc52bf618052b52e0629927.jpg

���ۂɑ��IT��Ƃł́A�~�h������̏]�ƈ������g�̐E�\�Ŕ|���Ă����X�L�������āA������ƌ�����IT�R���T���^���g�Ƃ��ĐE��]����}��A�ڋq���獂���]�����Ă���Ƃ������������B

�ނ�͌ڋq���璼�ړI�ȏ^���邱�Ƃɂ�肪���������A���g�̃X�L���A�b�v�ɔM�S�Ɏ��g��ł���B�܂����̐E��ɖ߂�������A���g�̎d�������߂ĐV�N�ɑ����Ȃ������Ƃ��ł��A���`�x�[�V���������������]�ƈ��������Ƃ̂��Ƃ��B

���i�Ɠ����ӗ~�Ɋւ��钲��P.37���f���}�j ���̂悤�Ƀ��`�x�[�V�����̈ێ��E����Ƃ����Ӗ�������u������R�̐�����n��v���݂͌��ʓI�ɋ@�\����B�}�R�͕��Ђ��~�h���E�V�j�A�����Ώۂɍs�����u���i�Ɠ����ӗ~�Ɋւ��钲��2012�v�����A����ɂ��ƁA�ȉ��̂��Ƃ��킩���Ă���B�i�}3

���i�@�����ꂽ�Ɗ�����ƁA���ʂ��s�S�^�̃L�����A��؊������܂�A���ꂪ�ӗ~�r���^�̒�؊��ɂȂ���B

�����A���i�@��ɂ�����炸�A�L�����A�Ɍp����������i�d������含�̌���ɖ𗧂��Ă���j�Ɗ�������A���ʂ��s�S�^�̒�؊��A�ӗ~�r�����̒�؊��͍��܂�Ȃ��B

�g��摜�\��

http://diamond.jp/mwimgs/4/0/-/img_40b177ac67aca4bc19d43c771a8575ad50907.jpg

�����A�k��������{�s��ƃ|�X�g�������Ă�����{��Ƃɂ����ď��i�\���̌��ʂ��Ń��`�x�[�V������S�ۂ��邱�Ƃ͋ɂ߂ē���B

�}���l�������������ɃL�����A�p��������������d���ɂ����Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��邩���A���������W�ł̃��`�x�[�V�����ێ��E����Ɋ�^����͂��ł���B

�E��ł��������Ɛ����Ƀg���C���Ă���~�h�����オ���邱�Ƃ́A������S���W���j�A����ɂ��K���D�e�����y�ڂ��B����܂Ŕ|�����u���l�v�œ������}�낤�Ƃ��Ă���~�h����������Ă�������A�����ƌ��C�ɂȂ�͂����B

�~�h������̕��X�̒��ɂ́A�u�����͂����Ă����ۂɐ����ł��Ȃ�������ǂ����悤�c�c�v�Ǝ��͂̊���C�ɂ���������邩������Ȃ��B�S�z���邱�Ƃ͂Ȃ��B�u���ʂƂ��Đ����ł��邩�ǂ����v�ł͂Ȃ��A�u�����ɐ������u���Ă���l�v�Ɏ��͂̋����͏W�܂���̂��B

���������V���Ȏ��݂Ɏ��g�ނ��ƂŁA���`�x�[�V�������ێ��E���コ��A���ꂪ�ςݏオ�邱�Ƃɂ���āu�ꐶ�U���C�ɉ҂��́v���g�ɂ��͂����B

��ƃT�C�h�ɂ��A���������~�h������̃`�������W���x�����Ă������������Ă������Ƃ����߂��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�O���[�o�������̒��ŁA���{��Ƃ͑傫�Ȋ�H���}���Ă���B��N��Čٗp���x�̃X�^�[�g�ɂ��A�l����S�̑����������܂�钆�A��Ƃ�MM�w���͂��߂Ƃ����]�ƈ��̐��Y������ɂ���Ă��̓�ǂ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�����l��l�ЂƂ�́A�~�h������ȍ~���u������R�̐����v��n��A�u�ꐶ�U�҂���́v��g�ɂ��Ă������Ƃ����߂���B

���ꂪ�A��N��Čٗp���x�X�^�[�g���}�������A��Ƃƌl�̑o���ɋ��߂���ϊv�ł���B��������������Ɂu�ٗp�ێ��ӔC�v�Ƃ������r���[�Ȃ₳�����ł͂Ȃ��A���ɂ͌��������{���̂₳�����Ƃ��Ắu�����x���ӔC�v���ӎ�������Ƃ�������Ƌ��ɁA���̎x�������Đ����𐋂��Ă����l�������Ă������Ƃ��肤�B

http://diamond.jp/articles/print/28605

�y��48�u�z 2012�N11��29���@�O�J�G�� [K.I.T.�Ճm���w�@��C����]

�_�͎��`�v���_�N�g�E���C�t�T�C�N���헪�́@�j��͂Ɩ��_

�u�v���_�N�g�E���C�t�T�C�N���͑��݂���̂��H�v����n�܂���

�R�g���[�́w�}�[�P�e�B���O�E�}�l�W�����g�x�ł��Љ�ꂽ�v���_�N�g�E���C�t�T�C�N���iPLC�j�헪�́A1950�N�ɃW���G���E�f�B�[���iJoel Dean�A1906�`1979�N�j���A�n�[�o�[�h�E�r�W�l�X�E���r���[�Ŕ��\�����wPricing Policies for New Products�x�ɒ[���܂��B

��ƍ����_�̃v���������ނ́A�u���Ɠx���ŐV���i�̉��i�����߂�ȁI �ǂ�ǂ�ς�鐶�Y�E�̔��R�X�g�����Ȃ���v�����Ĉ������悤�B�t�ɍ����Ă������Ă��炦����̂��A���ՂɈ����肵�Ȃ��ł������v�Ǝ咣���܂����B

���̐��I�����Ɏh������A�����̊w�҂������A���i�E�T�[�r�X�̉h�͐����Ƃ������uPLC�i���P�j�v�͖{���ɑ��݂���̂��H�v�u�ǂ�ȃp�^�[��������̂��H�v��ǂ����߂܂����B

���܂��܂ȃp�^�[����������܂������A�Ƃ�����PLC�͑��݂���ƔF�߂��܂����B

���{���R�[�h��������O�J�쐬�B�^���ς݂̃R���e���c�̂��ƁB

���������玟�́A�u�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��N����̂��H�v�u�e�X�̃��C�t�T�C�N���X�e�[�W�łǂ����ׂ��Ȃ̂��H�v�����ƂȂ�܂��B����ɑ����̌o�ϊw�ҁE�Љ�w�ҁE�}�[�P�e�B���O�w�҂����̃e�[�}�ɒ��݂܂����B

���P �o�ϊw�҂̃��C�����h�E�o�[�m���iRaymond Vernon�A1913�`1999�N�j��1965�N�Ƀv���_�N�g�E���C�t�T�C�N�����_���A���Y�n�ړ]�i��i�����甭�W�r�㍑�ցj��������邽�߂ɍl�����B

PLC���_�̗��_�I���R�t���A�C�m�x�[�V�������y���_

�u�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��N����̂��v��������邱�Ƃɐ��������̂��A�G�x���b�g�E���W���[�Y�iEverett Rogers�A1931�`2004�N�j�ł����B�ނ́w�C�m�x�[�V�����̕��y�x�iDiffusion of Innovation,1962�j�́A����I�ȏ��i�����y���Ă����v���Z�X���A���[�U�[���_�����������܂����B

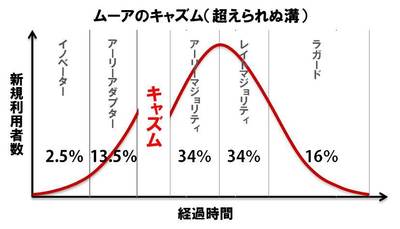

�ނ̓��[�U�[���A�C�m�x�[�V�����ɑ���ԓx�ʂɁu�C�m�x�[�^�[�i�S�̂�2.5���j�v�u�A�[���[�A�_�v�^�[�i13.5���j�v�u�A�[���[�}�W�����e�B�i34���j�v�u���C�g�}�W�����e�B�i34���j�v�u���K�[�h�i16���j�v�̂T�^�C�v�ɕ����āA�e�X�̓����𖾂炩�ɂ��܂����B

�Q�l�F��IT���}�l�W�����g�p�ꎫ�T�u�A�[���[�A�_�v�^�[�v

����I�V���i���܂��̗p����̂̓C�m�x�[�^�[�ł��B������PLC���t�����̂��q����͂��̐l�����ł��B�V�����̍D�������牿�i�������Ă���������ǁA2.5���������Ȃ������t�����̎s��͋ɏ��ɂƂǂ܂�܂��B

�������ɂ̓A�[���[�A�_�v�^�[��A�[���[�}�W�����e�B���ڋq�ƂȂ��Ă��܂��B�������V�����̍D���ł����A�I�^�N�ł͂Ȃ��̂ʼn��i�͈��߂���Ȃ��Ɣ����Ă��炦�܂���B�ł����������̂Ŏs��͋}���ɐ������܂��B

PLC�헪�̊����B�}�[�P�e�B���O�͎���

PLC���_�i4�X�e�[�W�j�ɃC�m�x�[�V�������y���_�i���[�U�[��5���ށj�������A�����Ƀ}�[�P�e�B���O�E�~�b�N�X�iMarketing Mix�j���g�ݍ��킳�ꂽ���ƂŁA���S�����ȃ}�[�P�e�B���O�헪���a�����܂����B

���ꂪ�uPLC�헪�v�ł��B�R�g���[�́A1976�N�Ƀs�[�^�[�E�h�C���iPeter Doyle�j���܂Ƃ߂����̂����̑咘�w�}�[�P�e�B���O�E�}�l�W�����g ��4�Łx�ɍڂ��Ă��܂����A����ɂ���悤�ɁA���i�̃��C�t�T�C�N���X�e�[�W������܂�A���̂Ƃ��N��_���ĉ�����������̂��iSTP[��2]���{MM[��3]�j�����S�Ɍ��܂�܂��B

�h�C���̂��̂���O�J���쐬�B���X��promotion�̍����Ȃ��B

���ꂪ���������Ƃ��A�w��ł́u�}�[�P�e�B���O�͎��i��4�j�v�Ƃ������t�������ꂽ�����ł��BPLC�헪�͊������B���ׂĂ��܂�ł���B����ȏ�A�������邱�ƂȂǁA�Ȃɂ��Ȃ�����Ȃ����ƁB

��2 Segmentation�ETargeting�EPositioning

��3 ���i�iProduct�j�A���i�iPrice�j�A�v�����[�V�����iPromotion�j�A�`���l���iPlace�j�B

��4 �u�_�͎��v�iGott ist tot�j�̓j�[�`�F�̌��t�B�M������ꐶ�̈Ӗ����Ȃ��Ȃ����Ƃ����B�܂�u�}�[�P�e�B���O�����v�́A�u�}�[�P�e�B���O���������Ă��܂����̂ŁA�����T�����Ă����}�[�P�e�B���O�w�҂̑��݉��l���Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����Ӗ����B

PLC�헪�̌��E2�Ƃ��̌��E�˔j

�������A���炩�ɑ���Ȃ����̂�����܂����B�����̊T�O�ł��B

���Ƃ�����́A�����I�}�[�P�e�B���O�헪�Ɩ������܂��B�����I�}�[�P�e�B���O�헪�i���[�_�[�헪�A�j�b�`���[�헪�Ȃǁj�́u�|�W�V�����������܂��邱�Ɓi�헪�j�͌��܂�v�ƌ����APLC�헪�́u�X�e�[�W�������܂��邱�Ɓi�헪�j�͌��܂�v�ƌ����Ă���̂ł����痼������͂�������܂���B

���̒��́i�K���Ȃ��ƂɁj�}�[�P�e�B���O�w�҂��S�z����قǒP���ł͂Ȃ������̂ł��B�}�[�P�e�B���O�͐����c��A����Ȃ锭�W�Ɩ����𑱂��Ă��܂��B

���Ƃ��A���W���[�Y���g�̓C�m�x�[�^�[���āA�A�[���[�A�_�v�^�[�܂ŕ��y���邩���������ƌ����܂����B�����܂ōs���A���Ƃ͏���ɑ��̌ڋq�ɂ܂ōL�܂邩��ƁB�C�m�x�[�^�[�ƃA�[���[�A�_�v�^�[�𑫂���16���Ȃ̂ŁA�u���y��16���̘_���v�Ɩ��t���܂����B

�ł��A�}�[�P�e�B���O�R���T���^���g�̃W�F�t���[�E���[�A�iGeoffrey Moore�j�́A�n�C�e�N�Y�Ƃ̕��͂���A�A�[���[�A�_�v�^�[�ƃA�[���[�}�W�����e�B�Ƃ̊Ԃɂ͗e�Ղɉz�����Ȃ��傫�ȍa�i�L���Y���AChasm�j�����邱�Ƃ������܂����B�u���p�҂̍s���l���ɕω���������n�C�e�N���i�v���A���̍a���z���đ�s��Ɉ���Ă����ɂ́A�A�[���[�}�W�����e�B�ɑ���}�[�P�e�B���O���K�{���A�Ƃ����u�L���Y�����_�v��ł����Ă��̂ł��B

�Q�l�FDOL�u�V���L������w�Ԍo�c�̗��_�v���

�E�A�[���[�A�_�v�^�[�i�r�W���i���[�j�F�u�ϊv�̎�i�v�Ƃ��Đ��i���w����

��B�����̃��X�N���}��Ȃ����x���_�[�ɂ��������B

�E�A�[���[�}�W�����e�B�i������`�ҁj�F�u�Ɩ��������P�̎�i�v�Ƃ��Đ��i

���w������B���s����������A���т�����̂��̗p����B

�����瓖�R�A�}�[�P�e�B���O�̖ړI����i�iMM�j���ς��܂��B�u�A�[���[�}�W�����e�B���U������v�ƃ��[�A�͐����܂����B

�ĂсAPLC�͑��݂���̂��H

������PLC�헪�̍Ō�ɂ܂��A�ŏ��̖��ɖ߂�܂��B�v���_�N�g�E���C�t�T�C�N���ȂǂƂ������̂́A�{���ɑ��݂���̂ł��傤���H

���y���f�B�A�ɂ͂���܂����iSP�����R�[�h���J�Z�b�g�e�[�v��CD�j�BDRAM�i1K��4K��16K�������256G�j���̔����̐��i�ɂ����炩�ɑ��݂��܂��B�ʂ̏��i�E�u�����h�ł��A�������B

�ł͑��͂ǂ��ł��傤���H

�A�p�����ƊE�Ȃǂł͂��̗̂��s����������̂ɂ悭�A�t�@�b�h�iFad[��5]�j�A�t�@�b�V�����iFashion�j�A�X�^�C���iStyle�j�A�g�����h�iTrend�j�A�N���V�b�N�iClassic Style�j�Ƃ��������t���g���܂��B

�݂ȁA�����������Fad��]�݂܂��B�������1�V�[�Y������Fashion���B�����āA�����V�[�Y���ɓn���Ē�������Style/Trend ������o�������Ǝv���Ă��܂��B�����Ă����A���܂ł��������Classic style�i��ԁj�ɂȂ�ō��ł��B

�ł������́APLC�̏����̍��A���������t���̂ł��傤���H ����̗����オ�肪�������Ȃ̂́A���s�ւ̋����ł��傤���H ����Ƃ��N���V�b�N�i��ԁj�ւ̋g���Ȃ̂ł��傤���H

�w�}�[�P�e�B���O�E�}�l�W�����g ��4�Łx�ł��łɃR�g���[�́A�_�[����ɂ��w�E���Љ�Ă��܂��B

�u���C�t�T�C�N���͂��܂�ɑ��l�ł���A���A�ʊ�Ƃ̊������̂�PLC�ɉe����^����v�u����u�����h�����܂������Ȃ��ƁA��Ƃ́w���ފ��ɓ������x�Ɣ��f���čL�����~�߂�B���̌��ʂƂ��Ă��̃u�����h�͖{���ɐ��ނ��Ă����v�B�����āA�Ȃ�ƁuPLC�Ɋ�Â����}�l�W�����g�����́A�����̏ꍇ�L�Q�ł���v�Ƃ����̂ł��B

��5 ��ߐ��̔M���I�ȗ��s�̂��ƁB

�����APLC�i�_�j���s�݂Ȃ�c�c

�R�g���[�͎��́A���̔ᔻ�ɑ��铚���������Ŏ����Ă͂��܂���B����������͎����ōl���˂Ȃ�܂���B�����APLC���P�Ȃ�v�����݂̎Y���Ȃ̂��Ƃ�����c�c�B

�͂�����Ƃ����Z�p�v�V�̂�����̂́A�����ł��傤�B���̐V�Z�p�����̋Z�p�������I�ɐ��ފ��ɒǂ����ނ̂ŁAPLC�����m�ł��B�ł������łȂ��Ȃ�A����ς�PLC�͞B���Ȃ̂ł��B�\�������Ă����u�_�v�͂��Ȃ��̂ł��B

���̂Ƃ��̓�����2��������܂���B�������_�ɂȂ�i�\���E�\������j���A�_�ɂȂǗ���Ȃ��i�\�����Ȃ��j���B

�O��́u�O�[�O����A/B�e�X�g�v����҂̕��@��1�ł����B�\���ɗ��炸�O��I�Ɍ���ł̎���������Ԃ����s����^�̌o�c�헪�ł����B�Ȃ̂Ŏ���́A�O�҂̕��@���A���Ă��������Ǝv���܂��B�����͂ǂ��������A����������o����̂ł��傤���B

�ǂ܂�Ă̊��z�₲�v�]���A����AHP�܂ł��������BOfficial Website�̢���₢���킹��Ŏt���Ă��܂��B

�Q�l�}��

�w�}�[�P�e�B���O�E�}�l�W�����g ��12�Łx�t�B���b�v�E�R�g���[�i�s�A�\���E�G�f���P�[�V�����j

�w�C�m�x�[�V�����̕��y�x�G�x���b�g�E���W���[�Y�i�ĉj�Ёj

�w�L���Y���x�W�F�t���[�E���[�A�i�ĉj�Ёj

���m�点�F�v�l�̃t���[�����[�N��20���I�����w���}�� �S�v�l�@�J�^���O�x�����悢��12/4�A�f�B�X�J���@�[21���甭���ƂȂ�܂��B���ʃR���r�j�G���X�X�g�A����ł̔̔��ƂȂ�A���X�i���A�����l�b�g���j�ł͂����߂ɂȂ�܂���B�S���̃��[�\���A�t�@�~���[�}�[�g�A�T�[�N��K�T���N�X�A�Z�C�R�[�}�[�g�A�|�v���ւǂ����B

�{�̊��z�����킹�āAOfficial Website�ɂ����������B

http://diamond.jp/articles/print/28549

�@

|

|

|

|

���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j

�@

�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > �o���ϖ�78�f����

|

|

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B

�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B