http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/761.html

| Tweet |

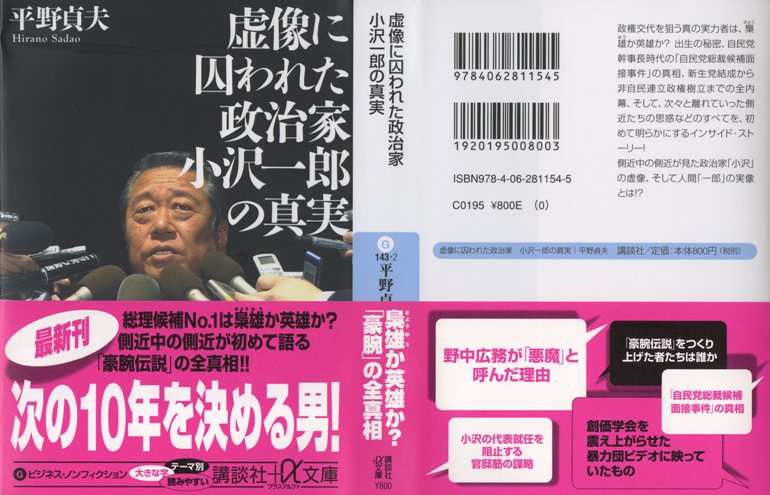

2007年10月20日第1刷発行

\800

株式会社 講談社

(転載通知済)

文庫版まえがき──次の一〇年、日本を動かす男

「国民の生活が第一」の政治を実現して、日本を一新する天命が、ついにわれわれに下りました。同志諸君の必死の想いが、天に通じたのです……。

今度の成果は、間違いなく大きな一歩です。しかしまだ、最初の一歩に過ぎません……。

平成一九年七月三〇日、第二一回参議院通常選挙で民主党が勝利し、与党自民・公明両党の歴史的惨敗が確定した直後、民主党代表の小沢一郎が所属の全国会議員に発した檄文『お礼と誓い』の一部である。開票が始まった二九日の夜、小沢代表は民主党本部に顔を見せなかった。マスコミは、「早くも雲がくれ、昔の癖が出た」と揶揄と批判の報道を行った。

小沢一郎にとっては、日本の議会政治を正常化するために生命を賭けた戦いであった。真相は、主治医の「二日間程度の休養を」という指示にあった。体調不良とはいえ、小沢代表の胸中には、共に戦った民主党の同志と勝利の万歳をしたい思いが満ちあふれていた。それを押し止めた「のは、この参院選挙にすべてを賭けた人間・小沢一郎の覚悟であった。「野党で過半数を得なければ、私が政界にいる理由はない」と、政治家としての退路を断っていたのである。

小沢一郎が目標とした五五議席をはるかに超えた六〇議席を国民から負託された民主党。その重圧と責任を考えると、小沢代表は、民主党圧勝の美酒を味わう気になれなかった。「これからが大変だ。これが第一歩だ」と考えたとき、民主党の諸君に本当の覚悟があるのか。いや、小沢一郎自身に「真の覚悟」ができているのか。これを確かめる時間が必要だったのである。その想いが七月三〇日の『お礼と誓い』の檄文となった。次なる目標は、次期衆議院総選挙で民主党が勝利して、政権交代により、真の議会民主政治を確立することである。

ところで、このときの参院選挙ほど話題が多かった選挙は珍らしい。消えた年金、政治と金、閣僚の自殺や放言の連発、住民税など国民負担の増加問題、各種格差問題、安倍政権の一七回にわたる強行採決等々、国民の不安と不信のなかで行われた国政選挙であった。安倍首相は、「私を選ぶか、小沢代表を選ぶか」と、参院選挙を政権選択選挙へと変質させた。これは政治の厳しさを知らない無能さを暴露したものだ。いっぽう小沢代表は、「日本で議会民主政治が定着するかどうかを決める最後の国政選挙だ」と訴えた。

全国いたる所に安倍首相の「成長を実感に!」という顔写真と、小沢代表の「国民の生活が第一」という顔写真が貼りめぐらされた。いろんな論議があったが、尽きるところ、安倍自民党の「弱肉強食社会」か、小沢民主党の「共に生きる共生社会」かを選択する選挙であった。自民党の歴史的敗北の原因を、ほとんどのマスコミは、「小泉政治から始まった地方や弱者イジメに国民がお灸をすえたのだ」と分析した。

これまでの自民党支持者の約二五%が、民主党に投票したといわれている。しかし、この「自民党お灸仕置論」もわかるが、民主党高知県連代表の私が現場責任者として体験したのは、日本政治の地盤が地割れしはじめたという事実である。

結論から先にいえば、一人区といわれる地方をはじめ、小泉政治で切り捨てられた弱い立場の人々は、生きていくことに深刻な不安感を持っていたことが地割れの原因である。そのレベルたるや、これまでの生活を続けていけないといった程度のものではない。今日の病気に悩み、明日の暮らしに困窮している人々の深刻さは、昭和三〇年代以降はじめて見る異常な事態であった。小泉・安倍と続く大企業・大都市重視の政策が、地方や弱者の犠牲によって断行されていることを、多くの人々が知り尽くしていたのである。「成長を実感に!」という安倍首相のポスターは、国民の生活実態と比べると、大きく乖離しているものであった。自民党の惨敗の原因は、わが国の現実を認識していない「戦略的誤算」にあったといえる。

いっぽう、民主党が圧勝した原因は、国民生活の実態を正確に認識していた小沢一郎代表をはじめとする執行部の見識にある。その原点は、平成一八年四月七日、小沢一郎の民主党代表選挙における政見演説にある。

「小泉政治は自由と身勝手を混同した結果、弱肉強食の格差社会という妖怪を生み出してしまいました。本当の自由とは誰もが共に生きていける『共生』の理念が前提であり、それを保証する規律と責任を伴うものであります。その『共生』のルールが公正というものであります」

小沢一郎は新進党党首に就任した平成七年頃から、「絆」や「共生」という言葉に強い関心を持つようになる。それまでは『日本改造計画』などで「自立」や「責任」という用語を活用しており、こうした信条を進化させたものだ。実際、平成八年の通常国会で「家族の絆を大切にする政治」を主張して話題となったことがある。また、自由党時代には「日本一新基本法案」を策足したが、そのキーワードも「共生」で、「共に生き共に幸せになろう」を基本理念としていた。

さらに、平成一八年九月、小沢一郎が民主党代表選挙に再挑戦するとき、「私の政見」を発表した。そのなかの基本理念は、「私たちは、『共生』を新しい国づくりの理念として、あらゆる面で筋の通った『公正な国・日本』をつくる。そのために、国民一人ひとりが自立し、国家としても自立することを目指す」として、「人間と人間、国家と国家、人間と自然との『共生』を国是とする」と宣言した。そのうえで基本政策のキャッチフレーズを「公正な社会、ともに生きる国へ」としたのである。

その後、民主党は再選された小沢代表のもとで、参院選挙の準備を行うことになる。策定されたマニフェスト、政権公約は「国民の生活が第一」をテーマに、「三つの約束」と「七つの提言」を主な内容としていた。

《三つの約束》

1 「年金通帳」で消えない年金。国が責任を持って全額支払います。

2 安心して子育てできる社会。一人月額二万六〇〇〇円の 「子ども手当」を支給します。

3 農業の元気で、地域を再生。農業の「戸別所得補償制度」を創設します。

《七つの提言》

1 雇用を守り、格差を正す。

2 医師不足を解消して、安心の医療をつくる。

3 行政のムダを徹底的になくす。

4 地域のことは地域で決める「分権国家」を実現する。

5 中小企業を元気にして、日本経済を生き返らせる。

6 地球環境で世界をリードする。

7 主体的な外交を確立する。

これらマニフェストに凝集された理念は、「共生社会」の実現であり、そのためには参院選挙に勝利して、民主党が政権を担う足掛りとすることがなんとしても必要であった。そして、この「三つの約束」「七つの捏言」を実現するため必要な経費を一五兆三〇〇〇億円とし、その確保は行政のムダをなくして実現すると公約した。

すると自民党は、官僚を駆使して、「無責任な財政確保論だ」と一斉に攻撃した。

しかし小沢代表はたじろぐことなく、「現在の行政体制を変革すれば容易なこと」と一蹴した。事実、一般会計と特別会計を合計して三〇〇兆円以上といわれる国家経費のうち五%だけを正せば可能なこと。実際、民間なら、どんな組織でも、必要とあらば五%程度の経費の削減はつねに行っていることである。

私が陣頭で戦った高知地方選挙区では、民主党本部が当選は難しいと判断していた公認候補が勝利した。原因はかつての「百姓一揆」にあたる「一票一揆」が起こったことである。「明日の天気は皆さんの一票では変えられませんが、明日の政治は皆さんの一票で変えることができるのです。一票一揆を起こしましょう」と運動員が絶叫するたびに、有権者は理解を示してくれたのだ。

しかも、確かに自民党支持者さえも支持してくれたが、それは、「自民党にお灸をすえる」というだけの発想ではなかった。自民党の政治をこのまま続けていくと、自分たちが生きていけないどころか、地域が壊れて国も崩壊するという危機感が、党派を超えて噴き出してきたのである。

平成一八年九月の民主党代表選挙直前、私は本書『虚像に囚われた政治家 小沢一即の真実』を刊行した。

目的は、これまで誤解され続けてきた小沢一郎の真実の姿を多くの人々に理解してもらうためであった。すると、本書に対して、自民党筋から「平野もいよいよ小沢一郎批判を始めた」との声が聞こえ、いささか困惑した。

国民が小沢一郎の真実を見たのは、平成一九年の参院選挙での身命を賭けた活動であった。その真摯な姿に「虚像」は消えようとしている。しかし、戦後の自民党文化のなかで名声を博してきた有識者群のなかには、参院選挙後のテレビなどの総括番組で、小沢一郎の人格攻撃を再開し始めた人たちもいる。

例を挙げれば、八月五日に放映されたテレビ朝日の「サンデープロジェクト」である。コーディネーターの田原総一朗氏は「小沢一郎は信用できるのか」と、異様な発言から番組を始めた。同じ番組で自称「水戸黄門」、民主党最高顧問の渡部恒三氏は、小沢一郎は「人間を利害損得で見る男」と酷評した。新しい虚像がマスメディアでつくられようとしている──。

本書を刊行して一年の間に、日本の政治状況は大地殻変動を起こした。しかし、平成一九年の参院選挙で国民が起こした政治基盤の地殻変動は、日本の歴史に何をもたらすのか、誰も具体的な見通しを持っていない。ただ一つ明確なことは、国民が日本の政治を動かす原動力として、小沢一郎を選んだことである。

田原氏や渡部氏の思惑とは別に、国民のなかから次のような声も上がるようになった。朝日新聞八月五日朝刊の「声1参院選を終えて」にあった三重県四日市市の伊藤元さんの投書の要旨を紹介しよう。

「参院選で民主党の小沢代表は仕事を百パーセントこなし、責任を十二分に果たしました。今後は党員が団結し、政権取りに全力をあげることが、責務だと思います。

そのためには、国民が心配している『寄せ集めの党で責任の所在が明確でない』というイメージを政局運営のなかで完全に払拭することです。これができれば、近いうちに行われるであろう衆院選でも勝利すると思われます。

小沢氏のいう議会制民主主義とは一党独裁政治を許さないことが本義であります。

しかし、これまで国政に無関心の国民が多かったことは確かです。今回は身近な『年金』や『政治とカネ』が争点になったこともあり、国民の一人ひとりが国政を自分の一票で決定できることと実感したと思います。

民主党は、この流れを十分に考慮し、党の一本化を明確に国民に示してほしいものです。これが政権を取る第一条件だと思います」

このように、小沢一郎という政治家について、さまざまな虚像のなかから真の姿を見出してくれる人々が現れ始めたことも事実である。いずれにせよ、ここ数年は、いや次の一〇年は、小沢一郎という人間の見識と判断が、日本の政治を動かすことになる。小沢一郎が政治を志した理由、小沢一郎が描く日本の未来像など、本書の文庫本化によって、「虚像に囚われた政治家の真実」が一人でも多くの国民に理解してもらえる機会となれば幸いである。

最後にここ十数年、小沢一郎が信条とする「共生社会の実現」についてエピソードを挙げておこう。 私は恩人の故・前尾繁三郎元衆院議長からの影響を受けて、言葉の真の意味、すなわち「語源」に強い関心を持っている。その私の最大の悩みは、『共生』の語源が見つけられなかったことだった。しかし、平成一九年の参院選挙中にそれを発見できた。八月六日夕刻、小沢代表と懇談した際にその報告をしたところ、同じ思いであったというではないか。心から喜んでくれた。以下、その際のエピソードを記す。

七月二三日、私は選挙中の多忙な日程をぬい、京都で行われた故・前尾繁三郎先生の法事に出席した。そこで、浄土宗の僧侶の読経の中に『総願偈(がんげ)』という短かいお経を見つけたのだ。

「共生(ぐしょう)極楽成併道」

雷に打たれたようなショックを受けた。隣にいた佛教大学の水谷幸正理事長に、「これが共生の語源ですか」とたずねたところ、丁重に教えてくれた。それによると、戦前、椎尾辨匡元衆院議員が「共生運動」を行っていたとのこと。愛知県の東海学園がその拠点であり、また、東京都知事選挙や参院選挙で話題となった建築家黒川紀章氏の「共生新党」の活動もその流れであることを知った。

宗派によっては、「共生」とは縁起であり「他人の足元を灯す者は、自分の足元を明るくする」という意味で、「利他」がその根本であると説明する。宗派間の論議はともかく、健全な市場経済社会を構築する際に前提になるのは、真面目に働く人々が最低限生きていくために必要な「セーフティネット」の整備である。それが「共生社会」の基礎となることである。

私が語源を説明した際、小沢代表は、「共に生きる社会が極楽ですか。共生は利他の精神がなければ成り立たないのですね」と感慨深げに語っていた。

現在、深刻なのは日本の格差問題だけではない。過激化する投機資本主義は、いつ世界恐慌を発生させるか、誰も予想できないし、阻止することもできない。平成一九年八月初旬から起こったアメリカ発の「サブプライムローンショック」について、各国当局の対応、いい換えれば干渉を見ても、世界経済は資本主義の本質を逸脱している。所有欲と存在欲を拡大再生産することしか考えない妖怪資本家たちの行先は、人類の滅亡を招きかねない。

グローバル化する世界の中で「人間と人間の共生」「国家と国家の共生」「人間と自然の共生」という「共生欲」を人間の価値観として確立することこそが、緊急の課題である。すると、小沢一郎が主張する「共生社会の実現」は、日本国だけの問題ではない。いまや世界、いや人類の問題なのである。

平成一九年一〇月

平野貞夫

───────────────────

まえがき──「豪腕伝説」をつくり上げた者たちは誰か

豪腕──この男に付けられる「枕詞」はつねにこの二文字である。

小沢一郎。四七歳の若さで、海部俊樹内閣のとき自民党の幹事長に就任。その後、海部内閣が総辞職した折には、自らの派閥、経世会会長の金丸信から後継首相に就くベく説得されるが、これを固辞。「首相の座を手中にしながら唯一その座に就かなかった男」となった。

このあと、宮沢去二、渡辺美智雄、三塚博という自民党の後継総裁候補を自らの事務所に呼びつけて面接したとされ、倣慢であると批判された。事実なら、まさにその通りであろう。しかし、この「事件」の裏にはどんな事情があったのか、こうしたことを本書では余すところなく詳述している。

さて日本国民は、このときの経緯も含めて、「豪腕」にまつわるエピソードについて、小沢一郎自身が自らの口で説明をしたシーンを見たことがあるだろうか。否であろう。それは、こうした瑣末なことにエネルギーを使うことを善しとしない小沢一郎の「哲学」がそうさせているのである。

しかし、政治には「説明責任」がある。小泉純一郎の「ワンフレーズ・ポリティクス」を批判するのならば、自らの行動についてもすべて説明責任を果たしてから選挙民の審判を仰ぐべきである。が、私がこう進言しても聞かないのも、この男の良さなのである。それについても本書で詳しく説明する。ただ、このことは確かだ。こうした行動は、まさに小沢の政治的遺伝子がなせる業、なのである。

そこで、小沢一郎に代わって、私が本書で、この男の歩んできた政治家としての道を余すところなく説明しようと思う。幸いにも、衆議院事務局で多士済々の国会議員たちと深く交流してきた筆者は、小沢一郎の父・佐重喜(さえき)の業績を聞き知ることができた。また、小沢一郎が所属していた派閥の親分たち、すなわち、竹下登、金丸信らとも親交があった。とくに、田中角栄からは、直接間接、小沢一郎の人物評を聞いた(このくだりは、拙著『ロッキード事件「葬られた真実」』に譲る)。

自分自身がこの目で確かめてきた小沢の行動と、こうした大物政治家たちが小沢を見てきた目、あるいは多大な影響を受けている父の来歴を総合すれば、かなり確度の高い「人間・小沢一郎評」を書けると自負している。

ただ、私のバックグラウンドも重要である。本書のプロフィールを見ていただければわかるように、私は三〇年以上衆議院事務局に奉職したあとに参議院議員となった。そして、小沢一郎とともに細川護熈首班による「非自民連立政権」をつくり、その後、新進党、自由党、民主党で行動をともにしたあと、平成一六年に引退した。この間、自他ともに認める、小沢一郎の「側近」、あるいは「参謀」であった。であるから、読者もその認識のもとに本書を読み進めるべきである。

こうしたことを前提にしたすえに、あえて断言したい。「豪腕」の風評は、さまざまな政治的謀略、また、私のような側近の舌足らずな発言あるいは思慮に欠ける行動、そして、マスコミの取材不足によって捻じ曲げられた報道の結果として流されたものである。これも先述の通りではあるが、小沢一郎という男は、それをすべて自分で飲み込んでしまうのである。これらのエピソードは、本書のなかですべて詳述している。

また、小沢一郎の厳しい政治姿勢についていけなかった多くの政治家が、あたかも「豪腕」の犠牲者を装っているのも確かなことである。これらもすべて、本書で、事実をもとに紹介する。

私は政治家を引退した年金生活者である。いまから権力の座に戻ろうなどとは、これっぽっちも思っていない。むしろ、評論家として本を書いていくことに喜びを見出し、またそれを生活の糧にしている。であればこそ、私は本書で嘘を書く必要はないし、事実を捻じ曲げて、評論家として、自分の評価を落としたくもない。

本書は、小沢一郎を三〇年以上も見続け、そして政治家として二〇年以上ともに戦った男が書いた 「小沢一郎の真実」である。本書に書いたエピソードは、すべて事実である上いうことを、私は神に誓う。それでも読者の方々は、ぜひ新聞やテレビで流された「豪腕」ぶりをもう一度思い起こしてほしい。そして、どちらが正しい 「小沢一郎像」なのか、自身で判断していただきたいのである。

それはなぜか。

いま、小泉純一郎がつくり出した「下流社会」が多くの国民を飲み込もうとしている。「ジニ係数」に代表される統計指標は、おそらく有史以来最大にまで開いた日本国の貧富の差を証明している。また、数多くの政治家、学者、ジャーナリスト、そして官僚自身から取材した話を総合すると、小泉純一郎が政権に就いていた五年間ほど、実は官僚が跋扈した時代はなかったのである。

──日本は、もう後戻りできないところにまでたどり着いてしまった。すなわち、「官僚型エスタブリッシュメント国家」の成立である。

では、最後のチャンスは残されているのか。──ぎりぎりのところで、まだ残されている。そしてそれは、日本人が古来から大切にしてきた「共生」の考えに回帰することによってつかむことができる。拙著『ロッキード事件「葬られた真実」』でも触れたが、あえてここでも繰り返しておきたい。

日本はもともと「共生」を社会的な基盤にして栄えてきた国家だった。聖徳太子の十七条憲法でも、「和を以て貴Lとなす」とし、皆で話し合って正しい道理を見つけて実践することを説いている。また、為政者と民のあいだに、天と地ほどの貧富の差もなかった。幕末、江戸城を訪れた外国特使は、「城内には家具がまったくない」といって驚いている。ことほど左様に、日本の発展の原動力は、民衆と指導者が一体となって形成する「共生の力」にあったのである。

「豪腕」といわれてきた小沢一郎は、生粋の東北人である。その頭のなかは一〇〇パーセント縄文的な文化によって形成されている。ベストセラー『日本改造計画』も、確かに規制緩和は提唱しているが、基本的にはサラリーマンが大多数を占める生活者が幸せになれる方策を提示している。そう、既得権を廃し、生きとし生けるものが平等にチャンスをもらい、協力して未来を創造する ───すなわち「共生」である。こうした社会では、日本銀行の総裁が民間のファンドで特別待遇を受けたり、「教育改悪」を行った当の文部科学省の官僚が、自分の家族だけは私立校に通わせるような破廉恥なことは起こらない。

読者諸賢が本書を読み進めるに際し、ぜひこの「共生」の思想を頭に入れておいていただきたい。

また、最後にぜひ付け加えておきたい。

小沢一郎の政治資金の出所を詮索する週刊誌等の記事に接するが、その点については以下のようなエピソードがある。私が三〇年以上奉職した衆議院事務局を辞めて、参議院議員選挙に出馬する折、さすがの私にも少々勇気が必要だった。そのため、かねてから親交を結んでいた検察幹部に接触し、小沢一郎のバックグラウンドについて教えてもらった。結果、「小沢さんは叩いてもまったく埃の出ない男だよ」という答えが返ってきた。この話は墓場まで持って行こうと思っていたが、おそらくもう「時効」であろう。読者諸賢が判断する際に、その材料になれば幸いである。

なお、本書では登場人物の肩書きは当時のものとした。また、敬称は略させていただいた。

p-20

───────────────────

あとがき──「資本主義崩壊の時代」に必要な政治家

小沢一郎という人物ほど、世間から「誤解」を受けている政治家はいない。原因はいろいろあるが、最大のものは、本人の性格に起因するものだ。さすがに本人も気がついており、「日本社会は、直截(ちょくせつ)な意見は角を立てるといって嫌う。丸くおさめてコンセンサスをつくることが好まれる。僕のようにストレートに論理的に意見を主張すると、嫌われて誤解を受けるんです」

と、しばしば語っている。

しかし問題は、嫌われたり誤解されたりして政治活動に障害が出る場合でも、それに対してどう対応するかなのである。普通の政治家なら説明したり弁解したりして、パフォーマンスで誤解を解いていく。そして、つくられた虚像を壊していこうとする。ところが小沢一郎の場合、説明、弁解、いい訳などは一切しない。こうして「誤解」が「虚像」となって定着してしまうのである。

そのため、小沢一郎の支援者が「どうして説明しないのか、弁解や反論をしないのか」と指摘するが、

「私は両親から、弁解やいい訳を絶対するな、という躾を厳しく受けました。他人を傷つけることはするな、我慢することが大事なのだと教えられて育ったのです」

と小沢は答える。衆院議院運営委貞長に就任した頃、私に「嘘のない政治を信条としている。パフォーマンスは嫌いで、自分は不得意だ」と語ったことを記憶している。

家庭生活や近所付き合いならば、それで済むことかもしれない。しかし、権力闘争がすべての政界で通用する話ではない。それでも小沢一郎は、「誤解」を説明することが不得意なのである。その意味では政治家に向かない性格なのかもしれない。ただ、この性格が嵩じると、「悪役」にされてしまうことも事実なのである。

実際、小沢一郎のこれまでの政治活動は、「悪役」にされることの連続であった。また、政敵が小沢一郎を「悪役」にするだけでなく、逆に本人が天下のために「悪役」を買って出る性格でもある。そして、それが政治家としての自分の宿命であると思っているふしもある。本書でもいくつかの例を紹介しておいた。要するに、あまりにも純粋で頑固な精神、そして俗にいう世渡りの下手な性格が災いしているのである。

純粋で一途、筋を通し誠実な政治家は、先輩の大物政治家から目をつけられて可愛がられる。どこの世界でも同じだ。小沢一郎も、政界で目立たなければ問題はなかった。事実、派閥の事務局長、自民党の総務局長、議運委員長、内閣官房副長官と、苦労の多い裏方の仕事で実績を挙げているときには、誰も文句はいわなかった。

しかし、その成果が実り、幹事長などの要職に抜擢されるようになると、政界は嫉妬と恨みの渦が巻く海となる。一方、打算で生きる低級な人物たちは、小沢の近くに纏(まとわ)りつくようになった。小沢一郎が、要領よく既成権力のなかで生きようとするなら、利害の調整だけに終始して、うまく泳ぎ切ることもできた。しかし、小沢が腐敗した自民党政治を壊そうと決意して、それを行動に移したとき、ことは簡単ではなくなった。

世間は、小沢一郎という政治家を、政治を腐敗させた輩から育てられた人物だと見た。私たちが、改革を進めるにあたっての「反面教師だ」と説明しても、納得してくれなかった。

さらに、小沢改革が本物だとわかると、自民党は、既得権で生きるマスコミ業界を総動員して小沢叩きを始めた。

いっぽう、「自社五五年体制」では、冷戦後の国際社会で日本が生きていけないことを理解している一部の国民は、小沢一郎の「日本改造計画」を強く支持するようになった。平成時代に入ってから、日本政治は、小沢一郎を軸に動くようになったのである。

小沢一郎を政界から葬ろうとする勢力の主流は、かつての小沢の同志である。人間・小沢一郎の性格や癖を知り尽くしている。竹下元首相をはじめとする守旧派にとっては、小沢一郎は裏切者でしかなかった。守旧派のなかには、私などは小沢一郎に付けられた間諜であると考えた人たちもいた。

こうして壮絶な謀略が行われた。そして、激動する政治に自民党が行き語ると、国民の関心が小沢一郎に集まる。その場合、自民党は、あるときは小沢改革に理解を示す素振りを見せて取り込もうとし、あるときはメディアを利用して「小沢包囲網」をつくり、人格攻撃を展開して政界から追放しようとした───こうしたことの繰り返しであった。

その結果、小沢一郎に対し、豪腕、わがまま、生意気、無愛想、壊し屋、自分勝手などという「虚像」がつくり上げられた。そして、多くの国民はこの「虚像」を真実と信じ込まされてきた。

しかし、評判が最悪の状態であったときも、六〇〇万人を超える有権者の支持があったのも事実である。

また、自由党を無条件で解党して民主党と合流してからも、さまざまな動きがあった。そして、郵政解散、総選挙での民主党の惨敗、前原体制における偽メール問題などの激動を通じて、多くの国民が小沢一郎という政治家の「実像」を知ろうとする気持ちになったのである。

その背景には、小泉自民党政権が、日本を崩壊させる一歩手前の状況をつくり上げたことに対する国民の不安があったことは確かである。

こうして、小沢一郎の実像、小沢一郎の真実を知りたいという声が日本中から湧き起こり、郵政総選挙以来、怒涛のように押し寄せてくるようになった。その原因は、小泉政治が導入した米国式投機資本主義によって起こった日本文化の崩壊、日本人のモラル・ハザードに対する危機感だけではない。そこには投機資本主義の危うさを本能的に察知した、民衆、生活者の不安があるのだ。

現在、世界と日本で起こっている事象は、まことに異常である。私にはイラク戦争、石油バブル、レバノン紛争、北朝鮮によるミサイル発射など、世界の異常事件のすべては、世界恐慌への道筋だと思えてならない。制御不能となった米国の財政赤字と貿易赤字……、そして、それを支えているのが制御不能になった投機資本主義なのである。

その「おこぼれ」が、日本に景気回復を錯覚させているだけである。米国も日本も、中国ですら、投機資本主義崩壊という地獄の入口に立っている。一日も早く健全な市場経済社会を創るために、何を理念とし、どのような政策をとるか、そして、日本の危機、世界の混乱にどのように対応するのか、それが緊急の課題である。

誰よりも早く現代を「資本主義崩壊の時代」と認識して、「日本一新」を叫び実践してきた政治家こそが小沢一郎である。

平成一八年四月の民主党代表選挙前後から、ようやくマスコミは小沢一郎の実像を報道する姿勢をとるようになった。これまで、小沢一郎の真実をマスコミにいくら説明しても、受け入れられる部分は少なかった。

隔世の感がある。

そうした機会をとらえ、本書は「危機の日本」に、小沢一郎の真実を私の体験から記述したものである。読者の皆さんからのご意見をいただければありがたい。

なお、本書の執筆にあたり、講談社生活文化第二出版部の間渕隆氏に格別のお世話になったことにお礼申し上げる。p-409

平野貞夫−1935年、高知県に生まれる。1960年、法政大学大学院社会科学研究科政治学専攻修士課程修了。

この年、衆議院事務局に就職。1965年、園田直副議長秘書、1973年、前尾繁三郎議長秘書。委貞部総務課長、委員郡部長などを経て、1992年退官し、同年の参議院議員選挙に出馬。自由民主党、公明党の推薦を受け高知県選挙区で当選し、その後、自由民主党に入党。羽田派を経て、1993年に新生党、1994年に新進党、1998年に自由党の結党に参加。2003年、民主党に合流。議会運営と法律運用に精通する唯一の政治家として恐れられる。2004年に政界から引退。

著書には『日本を呪縛した八人の政治家』『公明党・創価学会の真実』『ロッキード事件「葬られた真実」』『虚像に囚われた政治家 小沢一郎の真実』『国会崩壊』(以上、講談社)、『昭和天皇の「極秘指令」』(講談社α文庫)などがある。

|

|

|

|

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)

▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK92掲示板

|

|

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。