| Tweet |

温暖化懐疑論の行方(東大名誉教授 安井 至)

http://eco.nikkei.co.jp/column/ecowatching/article.aspx?id=MMECcd000012022009

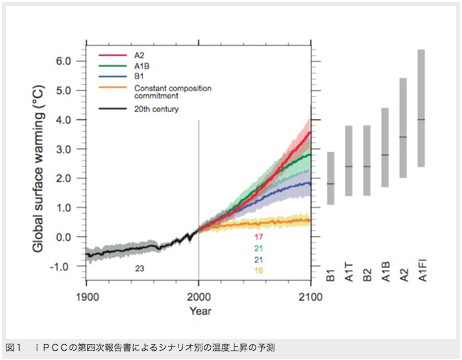

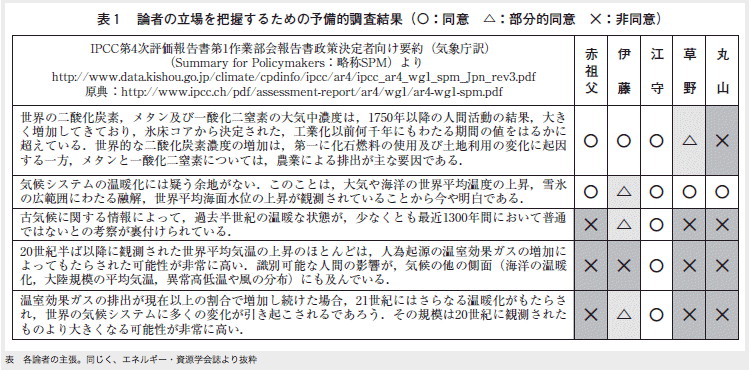

| 一時期、温暖化懐疑論がかなりメディアによって取り上げられ、ややもすると、そちらが主流のような雰囲気が形成されかかっていた。しかし、最近、情勢は変わった。オバマ大統領の就任によって、あの米国までが温暖化に取り組むという姿勢を強く見せていることもあり、また、グリーン・ニューディールのような政策が実施されるようとしていることもあって、なんとなくではあるが、温暖化懐疑論に終焉が見えつつあるように思える。 新聞をはじめ、マスコミ各社は温暖化に警鐘を鳴らす一方で、温暖化懐疑論も取り上げるという状況が続いていた。この状況の中、2月2日付の日本経済新聞の科学面に 地球の気候 当面「寒冷化」 昨年の気温、21世紀で最低 自然変動が温暖化抑制? という記事が出た。今回は、この記事を例に温暖化懐疑論について取り組んでみたい。 ■地球の気候当面寒冷化?? 以下、日本経済新聞の記述を一部、そのまま引用する。 「平均気温は、1970年代半ば以降、ほぼ一貫して上昇。しかし、98年をピークに、この10年間は横ばいないし低下し、2008年の気温は21世紀に入ってからもっとも低かった。」 一方、IPCCによる気候変動のシナリオによれば、気温はほぼ直線的に上昇することになっている。IPCCが検討をしているシナリオにはかなり多数の種類がある。シナリオは、SRES(Special Report on Emission Scenarios)と呼ばれる報告書にまとめられているが、2007年に発表された第四次報告書の中にもその解説がある。日本語に訳されたものが、次のURLで見ることができる。 ・IPCC 第4 次評価報告書第1 作業部会報告書(政策決定者向け要約) SRESでのシナリオを大別すると、高度経済成長を仮定したA1シナリオ、地域経済発展が中心のA2シナリオ、クリーンで省資源指向の技術が導入されるB1シナリオ、持続性確保のための地域対策に重点が置かれるB2シナリオがある。 そのいずれのシナリオであっても、図1に見ることができるように、2025年程度までの温度上昇に大きな違いはない。この図には、2000年の温室効果ガス濃度が保たれた場合の温度変化も併記されている。  この4本の温度上昇のカーブと、1990年から2008年までのカーブを示したものが、今回日本経済新聞の記事に掲載された図であった。著作権の関係で図は新聞をごらんいただきたいが、2008年の温度の変化の方向は、IPCCのシナリオによる温度変化の方向とはかなりずれていることが分かる。しかし、この2種類のデータは、直接比較すべきものなのだろうか? 新聞記事の見出しの言葉を見直すと、「地球の気候 当面寒冷化」となっている。ここで、疑問が湧く。世界全体で重要だと考えているのは、気候変動であるが、そもそも気候とは何か。そして、ある年の気温が低かったというのは、はたして気候変動なのだろうか。似た言葉に気象というものがあるが、その違いは何なのか。 ■気候と気象はどう違うか まずは、辞書を引いてみることだろう。 Web上にあるgoo辞書(三省堂提供「大辞林の第二版」)によれば、 「気候」 一年を周期として毎年繰り返される大気の総合状態、つまり長い期間の大気現象を総合したもの 「気象」 (1)気温・気圧の変化、大気の状態や雨・風など大気中の諸現象 この定義から明らかなことは、1年以下の期間であれば、たとえ温度が平年の傾向と違っていても気候変動とは呼ばないことである。最低でも1年以上にわたって、同じ傾向が見えて初めて、気候に変化が出たか、ということができるのかもしれない。 一方、気象とは、気温、温度、雨、風などの変化や現象を言うので、それこそ、ある特定の時点での現象を表現できる言葉である。 そこで、次の疑問だが、気候が変化したと言うには、本当に1年間程度の傾向で判断して良いのだろうか、である。すなわち、2008年という特定の1年間の気温が、前年に比べてどのように変わったか。この変化を気候という言葉で表現すべきなのか、それとも気象という言葉で表現すべきなのか。これは、もう少々検討をしてみなければ分からない。 気候という言葉は、もともとどのように使われる言葉なのか。これを同じgoo辞書によって調べてみることにする。「xx気候」という言葉は、37件あって、例えば、以下のようなものである。 【亜寒帯夏雨気候】 【亜寒帯湿潤気候】 【亜熱帯気候】 【温帯気候】 【温暖夏雨気候】 【温暖湿潤気候】 【海岸気候】 【海洋性気候】 【乾燥気候】 どうもある地域の気象の特徴を記述するときに、多く使用されるようである。 歴史的にみると、ロシア生まれで、その後、ドイツで活躍した学者ケッペン(1846〜1941)によって作られた気候地図が極めて著名である。彼は、 1884年頃に、最初の気候地図を発表した。その後、1900年ぐらいからその改良に取り組んで、1918年にフルバージョンが、そして、最終バージョンが1936年に発表されている。 日本にこのような概念が入ってきたのは、恐らく、1900年ごろになるのではないかと推測できる。ちなみに中国語でも「気候」であるから、言葉そのものは、もっと古くから使われていたのかもしれない。 日本の気候はCfa(温暖湿潤気候)とDfa(冷帯湿潤気候)に分類されているが、その分類は、ウィーン大学のHPに最新バージョンらしきものがあり、 http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/pdf/kottek_et_al_2006_A4.pdf これは、1951年−2000年の気象データをもとに作成されている。 気候区分は、気温と降水量を用いて分類されているようであるが、やはり、50年オーダーで気候というものは議論すべきだということを意味しているように思える。 ■気候変化と見るか、気象変化なのか 話を戻して、2008年の平均気温が21世紀に入ってから最低平均気温だった、ということをどのように理解すべきなのか。 繰り返すが、気候とは、その地域の温度と降水量がどのようなものなのかを表現する言葉である。言い換えれば、どのような植物が生えているか、どのような農業が可能かを表現する使い方がオリジナルだということになる。 気象の変化、例えば降水量の大幅な変化や低温などで、不作になったり豊作になったりする。しかし、それではまだ気候変動が起きたとは言えない。ある特定の1年の気象変化ではなく、やはり、50年程度の継続した変動の傾向をもって判断すべきなのだろう。 現在、世界的に問題にしている温暖化は、2100年頃までの100年間で2℃とか3℃という話である。これを1年あたりにすると、0.02〜0.03℃ということである。これを1年間だけの気象データから議論することは、そもそも難しいことである。 この記事が問題にしているのは、2007年の平均気温よりも2008年は0.1℃程度低かったということである。これは、気候というほどの時間ではないが、気温変化自体は、温暖化の1年分の予測値である0.03℃程度よりも、かなり大きい。気温にはゆらぎがあり、図1でも、1996年から1998年の2年間で0.4℃も上昇している。このような気温の変化は、海洋の状態など、さまざまな原因があるようだ。 ここで、一応の結論とするが、地球の気象は極めてゆらぎが大きい。ここ20年程度の年々の温度のゆらぎは、0.4℃にも及ぶ。地球が温暖化しているかどうかは、100年で2〜3℃といった温度なので、1年にすれば、0.03℃といった値である。ゆらぎの中で、この小さな変動の傾向をつかむには、やはり、数10年に渡ってデータを見る必要がある。 2008年の温度が低かったということは、地球の気象のゆらぎの範囲内であって、これから気候変動が起きたということを結論するのは不可能である。 このような記事には、いつでもコメントを述べる人が顔写真付きで出てくる。今回は、江守正多氏(国立環境研)、赤祖父俊一氏(元アラスカ大学)であった。 江守氏は、上述のようなきわめて常識的な説明を行っていたが、赤祖父氏は、「IPCCは、予測の誤りを認め、直ちに公表すべきではないか」、といった過激な発言をしている。 赤祖父氏の主張は、これまで説明してきたように、道理から外れている。1年間の温度低下という気象の変化で、50年以上の気象の変動をもとに議論されるべき気候変動を議論すること自体間違っている、という結論になる。 せめて、「もう10年間様子を見よう」、といったコメントを付けるべきであった。 ■実は勝負すでに付いている このところ、温暖化懐疑論が下火になってきたように見えると記述したが、そのきっかけを作ったのが、やはり江守氏だった。 エネルギー・資源学会の学会誌に特集として組まれているのだが、名だたる温暖化懐疑論者と江守氏との対決がe-mailで行われた。 名だたる懐疑論者とは、赤祖父氏に加え、伊藤公紀氏、草野完也氏だった。本来、ここに加わるべきである丸山茂徳氏は、質問が江守氏から出ていたにも関わらず、回答が間に合わず、不戦敗状態だった。 各懐疑論者がどのような意見をもっているか。同じく、エネルギー・資源学会にでている表をここで引用させていただきたい。  この表は、某新聞で引用されたので、ご存じの方も多いかもしれない。さて、そのe-mail議論の結果はどうだったのか。簡単に言えば、赤祖父氏は、江守氏によって一蹴されて反論ができなかった。そして終わった。 伊藤氏と江守氏の議論は、さまざまな論文の信頼性に係る極めて専門的な議論であって、どちらとも言い難いが、江守氏の論を読めば、IPCCが極めて真面目に論文の科学的な正当性を検討していることが良く分かった。 草野氏と江守氏の議論は、そもそもモデルとは何か、という温暖化に関する本質的な議論である。温暖化というが、その未来の実態は、現状ではコンピュータの中にある。その結論だが、相当に哲学的な議論であって、もし読まれれば、科学を行うものにとって、このような議論をすることが必要だという認識が得られるだろう。 それに比して、赤祖父氏の議論は荒っぽく、かつ、根拠に乏しい。むしろ直観にのみ依存していると言える。しかも、気候変動のモデル計算を行っているプログラムは、温暖化がでるように「しつけられている」、というのが赤祖父氏のひとつの持論なのだが、考えてみれば、それは温暖化予測の科学論文がすべて捏造されているというイチャモンである。これは、科学者コミュニティーから排斥されても不思議ではない意見である。 江守氏からの反論に対し、赤祖父氏は、返答を出していない。こちらもすでに議論は終わったと言える。 ■終焉を迎えた? 温暖化懐疑論 結局のところ、科学的な検討をきっちりすれば多くの温暖化懐疑論は存在価値が無いということであり、また、本当の意味での温暖化の専門家以外は、やはり部外者であるということだった。 専門家集団は、しばしば内部だけで分かる言葉を使うため、外部からは疎ましい存在に見える。さらに、このところ、温暖化と言えば予算が取れるが、そうでないと研究費も取れないという悲哀もあって、温暖化関係者はしっかりと説明責任を果たさないと、それこそイチャモンをつけられる。 しかし、日本の専門家の多くは、そんなことに時間を割くよりも、論文を少しでも多く書いた方が良いというマインドが強いように思える。実際、外部とのコミュニケーションは、結構、シンドイのである。しかも、その割には報われない。 今回、江守氏がエネルギー・資源学会誌で、いわゆる懐疑論者とかなり突っ込んだ議論を展開したことは、今後の温暖化の議論に大きな影響を与えることだろう。その行動をポジティブに評価したい。 結論としては、一般社会が、「気候変動」という言葉の意味を十分に理解すれば、温暖化懐疑論は終焉を迎えると断定してよい状況になったと言えるだろう。 |

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

掲示板,MLを含むこのサイトすべての

一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。

引用元リンクを表示してください。