| Tweet |

2009年2月18日

企業と農村の「幸せな結婚」

異分子との出遭いが疲弊した山間僻地を救う

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090217/186345/

* 篠原 匡(日経ビジネスオンライン記者)

| 「企業」という異分子と巡り遭うことで、疲弊した農村や農業が再び輝き始める――。日本の各地を歩くと、そうしたケースを目にすることが増えた。植物工場を運営していた企業の倒産、自治体の経営危機、企業サイドのアプローチなど出遭いの形はさまざま。だが、当事者たちはその関係に希望を見いだしている。 各地で始まった「幸せな結婚」。その多くは小売りと農村、農業とのものだ。販路を持つ企業との融合が隘路にはまった山間僻地や人材不足にあえぐ農業に一条の光を与える。企業に対する農村の警戒感はいまだに根強いが、初めの一歩を踏み出せば、自分たちの新たな魅力に気づくのではないか。動き出した企業とのコラボレーション。農村再生、農業復興の1つの解である。 |

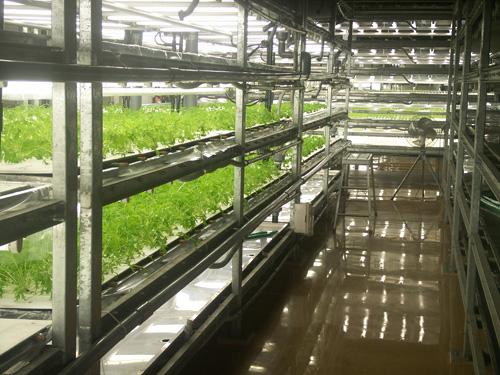

室内では青白い蛍光灯の光が降り注いでいた。

岩手県住田町にある住田野菜工房。ここは、百貨店の食料品街や駅ビルで青果店を展開する九州屋が運営する植物工場である。住田野菜工房は光源や温度、湿度、二酸化炭素濃度、養液などを徹底して管理する完全制御型。ガラス越しに中を覗くと、ロメインレタスやルッコラが棚の上に並んでいた。

この野菜工房が本格的に稼働したのは昨年11月。それ以降、水菜や春菊、ロメインレタスなどの葉もの野菜を栽培している。1月中旬からは野菜工房で作った野菜が九州屋の店頭に並び始めた。完全制御型の植物工場で作られる野菜は無菌状態。「安心」「安全」と消費者の評価も高い。

親会社の破綻で操業を止めていたが、九州屋による買収後、住田野菜工房として再稼働を始めた

工房内では、光や温度、湿度、二酸化炭素濃度などが自動制御されている。無菌状態を守るため、室内に入る時はシャワーを浴びなければならない(写真提供:住田野菜工房)

「企業の九州屋は敵なんだよね」

「稼働させて間もないこともあり、今は試験的に販売しているが、それでも売れ行きはいい。(この工場を)取得して正解だった」。九州屋の佐藤純常務は破顔一笑で語る。その言葉を聞いても分かるように、この野菜工房は九州屋が建てたものではない。既存の設備を3000万円で取得したのだ。

ことの経緯は以下の通り。昨年7月、この植物工場を運営していた企業の親会社が破綻し、事業継続が困難になった。工場の設備は運営企業が所有していたが、土地や建物は住田町のもの。10人の社員が働く雇用の場でもある。頭を抱えた住田町は、つてを辿って九州屋に工場設備の取得を持ちかけた。

相談を受けた九州屋。彼らは彼らで農業参入を模索していた。中国産野菜の残留農薬が露見するなど、農作物の安全性に不安を感じる消費者は少なくない。その不安感を払拭する1つの方法として、生産に乗り出し、自分たちが作った野菜を店頭に並べたい――。そう考えていた。

初めは露地栽培やハウス栽培を念頭に置いていた。だが、企業が農業に参入しようとしても、現実には農地の取得などに高いハードルがある。実際、農業参入に当たって、佐藤常務も近隣の農協や農業委員会に相談に行った。ところが、予想通りと言うべきか、先方の担当者の反応は冷たいものだった。

「取りあえず計画書を頂ければ検討しますよ。でも、(企業の)九州屋は敵なんだよね」。このひと言に農業界の高い壁を痛感した佐藤常務。「もう少し先の話かな」と農業参入をあきらめかけたその時に、住田町から植物工場取得の話が舞い込んだ。

企業の農業参入をテコに町の農業を活性化

住田町にも思惑があった。植物工場の維持もさることながら、町には使われなくなった巨大な温室がある。もとは管内の農業協同組合が種苗センターとして使っていた。だが、近隣の農協との合併が決まったことで、農協は種苗センターの利用を停止。昨年3月以降、空き家のままになっていた。農協が利用をやめるのは勝手だが、建物の所有者は町である。3つの温室で1300平方メートル。この温室の利用者を探していた。

さらに、九州屋の進出をテコに、町の農業を活性化させる――という野心もあった。

かつて林業と農業で栄えた住田町だが、林業と農業の衰退とともに、町の人口は減少している。1980年に9000人を超えた町民も今は6500人ほど。現在、町には約800戸の生産者がいるが、ほかの地域と同様に、担い手の高齢化や耕作放棄が深刻な問題となりつつある。典型的な過疎の農村である。

町が所有する総合育苗センター。農協が利用をやめてから空き家になってしまった

こうした現状を少しでも改善しようと、住田町は4月から独自の認証制度を始める。「無農薬 無化学肥料」「無農薬 減化学肥料」「減農薬 無化学肥料」「減農薬 減化学肥料」。住田町で取れる野菜を4段階に分類し、「安心」「安全」の住田ブランドとして野菜を売っていくという計画だ。この住田ブランドの野菜を九州屋の店頭に並べることができないか、と考えた。

九州屋は全国に64店、岩手県内にも2つの店舗を持つ。九州屋が植物工場を取得すれば、工場から各店舗への配送が始まる。その物流網に住田町のブランド野菜を乗せれば大した手間もかからない。もちろん、認証付きのブランド野菜だけでなく、普通の野菜を店頭で売ることもできるだろう。

これまで、大半の生産者が農協を通じて農作物を販売してきた。だが、九州屋とダイレクトにつながることで、販路が拡大するのはもちろんのこと、市場流通の中間マージンが縮小する。そのメリットに生産者も気づいているのだろう。2月上旬、住田町が九州屋と地元農家の座談会を開いたところ、参加した 25人中20人が九州屋との取引に前向きな姿勢を示した。

農協の“空白地帯”だったことも連携の一因

小売りと生産者の直取引には農協あたりが抵抗しそうなものだが、相次ぐ農協合併の結果、かつての住田町農協は隣の農協に吸収されてなくなった。合併後の農協も金融事業に一生懸命で、営農事業には力を入れていないという。住田町が農協の“空白地帯”だったことも九州屋との連携が進んだ一因だ。

「今の時代、農協なんて当てにならない。見てくれは悪いが、『安心』『安全』の住田の野菜を九州屋で売ってほしい」。住田町の多田欣一町長は力を込める。そして、この九州屋との取り組みが耕作放棄地の再生にもつながる、と多田町長は見る。

住田町には、田と畑を含めて440〜450ヘクタールの農地がある。だが、そのうち87ヘクタールが耕作放棄地になっている。20%近い農地が耕作放棄地になったのはコメの生産調整による農地の荒廃もあるが、再生産できる価格で農作物が売れなくなった影響も大きい。

九州屋との“結婚”で耕作放棄地がよみがえる

「売れないから作っていないだけ。売れることがわかれば農家は作るよ」と住田町の多田欣一町長。耕作放棄地の再生を願う

耕作放棄地を元の農地に戻すのは容易でない。だが、住田町の場合、耕作放棄地のうちの24ヘクタールは2〜3年しか経っておらず、すぐに農地に戻すことができる。買い取り価格次第だが、九州屋が野菜を引き取れば、野菜作りを再開してもいいという町民は少なくない。「農家は売れないから作っていないだけ。売れることが分かれば農家は作るよ」と多田町長も言う。

農業界が企業の進出に抵抗感を見せる中、住田町は諸手を挙げて歓迎の意を示している。しかも、九州屋が希望していたハウス栽培の場まで提供してくれるという。九州屋にしてみれば、植物工場の取得や種苗センターの利用を断る理由はどこにもないだろう。

「住田野菜工房と種苗センターを軌道に乗せることが先決。野菜の買い取りはその後の話だが、前向きに考えている。再生産価格で買うかって? 私たちは住田町に根を張るつもりで植物工場を取得した。町の野菜を買い叩くつもりはありません」。佐藤常務はこう断言した。

住田町と九州屋。新婚夫婦さながらに、2人の夢は広がっていく。

九州屋が進出したことで、稼働を止めていた植物工場が動き出した。さらに、遊休状態にあったハウスや耕作放棄地がよみがえろうとしている。農村と企業の出遭い。それが、過疎の町の農業を活性化させ始めた。この企業と農村の“いい関係”。実は、九州屋と住田町だけではない。北海道にも見つけた。

見るも無惨だった第三セクターの胡蝶蘭栽培

真冬にはマイナス10度を下回る極寒の街、北海道赤平市。この街には、胡蝶蘭の栽培を手がける企業がある。赤平オーキッド。18〜19度に保たれた12棟の温室では、30種類以上の胡蝶蘭が栽培されている。多彩な胡蝶蘭を愛でようと、週末には熱心な愛好家も訪れる。

赤平オーキッドの前身は赤平市の第三セクター、赤平花卉園芸振興公社である。94年に営業を始めたが、2008年9月、札幌市に本拠を置くホームセンター、ホーマックにすべての事業を譲渡した。今ではホーマックの子会社として胡蝶蘭の栽培を続けている。

かつて赤平市は炭鉱で栄えた。だが、市内に約700カ所あった炭鉱は徐々に閉鎖。94年には最後に残った赤平炭鉱も閉山した。炭鉱なき後、地域をどう振興していくか――。それを話し合う過程で俎上に載せられたのが胡蝶蘭の栽培だった。そして、赤平市は赤平花卉園芸振興公社を設立。約4億5000万円をかけて胡蝶蘭のハウスを建てた。

だが、第三セクターによる胡蝶蘭栽培は無惨だった。

北海道は極寒の大地。冬場のハウス栽培には当然、燃料代がかかる。この燃料代が公社の経営を圧迫した。また、販路を開拓せずに始めたこともあり、栽培した胡蝶蘭は花卉市場を通して売却していた。だが、相場の動向を考えずに市場売却を繰り返した結果、終わってみればいつも赤字が出ていた。配送手段も未整備だったため、路面が悪化する冬場は注文を断っていたという。

毎年のように赤字を垂れ流す公社を支援するため、赤平市は運転資金の貸し付けを繰り返した。赤平市がつぎ込んだ資金は建設費を含めて5億2500万円に達した。だが、その支援も限界を迎えた。

18〜19度に保たれた温室では様々な胡蝶蘭が栽培されている

(写真:村田和聡)

万年赤字の公社、札幌のホーマックに駆け込む

2006年度末の連結赤字比率が77%と群を抜いて悪化していた赤平市。地方自治体財政健全化法で定める基準に抵触、「財政再生団体」として国の指導の下で再建を進める可能性が浮上した。現実味を帯びる「第2の夕張」。最終的には、北海道の低利融資で財政再生団体への転落は回避された。

その代償として、赤平市は昨年3月に健全化計画を策定。職員給与の3割カット、職員のリストラ、住民負担の引き上げ、資産売却――など徹底した歳出削減を求められた。その中で赤字を垂れ流す公社が無傷でいられるはずがない。売却か、閉鎖か。どちらかの選択肢しか残されていなかった。

「胡蝶蘭のイメージを残したい」。閉鎖を回避するため、公社と市役所の担当者は売却先を探し回った。だが、北海道の温室を買う奇特な人間は現れない。公社の清算が目前に迫る中、関係者は最後の頼みで札幌市のホーマックに駆け込んだ。

相談を受けた石黒靖規副社長は困惑した。同じ北海道の者同士、無下に断るわけにはいかないが、かといって万年赤字の施設を買うわけにもいかない。熟慮した石黒副社長。「会社を買うのは不可能。でも、資産の買収は検討可能」と返事した。

この言葉に希望を見いだした公社と市役所。今後の事業計画書を作成し、再び石黒副社長の元を訪れた。だが、燃料代などコストがかかりすぎて、資産を買ったとしてもペイする可能性がない。断ろうとすると、「抜本的なコスト削減策を考える」と市役所から公社に出向していた高山忠士氏(現赤平オーキッド管理部長)が引き取った。

公社の赤字の元凶は冬場の灯油代にあった。ここ数年は12棟のうち8棟しか使用していなかったが、その8棟で2500万円の燃料代がかかっていた。この燃料代を浮かすにはどうすればいいか――。石炭、木材チップ、太陽光など、高山氏は様々な可能性を検討した。

ただ、石炭は排煙処理で数億円が必要だ。木材チップの場合も木を切り出すのにコストがかかる。太陽光も費用対効果に合わない。いくつもの代替エネルギーを検討した結果、「地熱の活用がベスト」という結論に至った高山氏は、ヒートポンプ式の地熱活用をホーマックに提案した。

地熱の活用とビニールの改修で燃料代が60%減

地中85メートルまで突き刺したパイプに不凍液を流し、地熱で15度まで引き上げる。そうして温度を上げたパイプを温室に張り巡らし、室内を暖めるという仕組みだ。実際、赤平オーキッドの駐車場には75本のパイプが埋まっている。

地中85メートルの地熱を活用して温室を暖めている

(写真:村田和聡)

もう1つの提案はハウスを覆う被覆材、つまりビニールの改善である。

設立以来、ハウスのビニールを交換していなかったため、この温室はかなり熱が逃げていた。以前から改善したいと考えていたが、赤平市による多額の貸し付けで存続していた手前、とても施設の改修を言い出せる状況にはなかった。この老朽化した被覆材を張り替え、外側を二重にして外断熱にする。それだけでかなりの保温効果が得られることが分かった。

「ヒートポンプと被覆材の改善で約60%の燃料代が削減可能」。この提案を受けた石黒副社長は施設の買い取りを真剣に考え始めた。確かに、ヒートポンプの設置や被覆材の張り替えには新たな投資が必要になる。だが、花などの園芸用品はホームセンターの重要な商材であり、本業に無関係ではない。

外側にもう1枚ビニールを張ったことで保温効果は大きく改善した

(写真:村田和聡)

それに、公社は花卉市場に出荷していたが、ホーマックには北海道や東北地方を中心に約160の店舗がある。さらに言えば、ホーマックは DCMJapanホールディングスの傘下企業。北信越のカーマ、西日本のダイキ、東海のオージョイフルを含めれば店舗数は480を超える。従来の花卉市場に加えて、これらのホームセンターで売ることができるだろう。

物流のシナジーも大きかった。積雪などによる路面の悪化で車での配達ができないため、公社は冬場の注文を断っていた。だが、ホーマックは北海道に物流網を持つ。真冬だろうが何だろうが、生産した胡蝶蘭を配送するのは難しいことではない。ホーマックのインフラを利用すれば、すぐに売上高を増やすことはできる――。それが分かった石黒副社長は1億8000万円での買収を決断した。

ホーマックの店頭に赤平オーキッドの胡蝶蘭が並び始めた

(写真:村田和聡)

赤字の公社、開けてビックリ宝の山

「今はただ感謝のみ」。赤平市産業課商工労政観光係の高橋脩係長は目を閉じる。赤平市は公社の施設売却を考慮に入れずに健全化計画を立てていた。だが、ホーマックが支払った1億8000万円は同市の連結赤字比率を引き下げるうえで大きく寄与した。何より、街のシンボルである胡蝶蘭を守れた。

もっとも、感謝したのは赤平市だけではない。ホーマックにも嬉しい誤算があった。

赤字続きの公社だったが、開けてみると中は宝の山だった。その1つは、14年間、公社が培ってきた培養技術である。設立以来、公社は胡蝶蘭を培養で育ててきた。茎の先端を切り取って培養する茎頂培養を始めたのは質の高い胡蝶蘭を量産するためだった。

この培養技術、調べてみると、国内のかなりの水準にあることが分かった。公社の研究者に聞くと、培養できる胡蝶蘭は500種類以上。しかも、蘭だけでなく、樹木など別の植物も栽培できるという。「ここの培養技術には無限の可能性がある」と石黒副社長。その言葉は大袈裟ではない。

赤平オーキッドの培養技術は定評がある

(写真:村田和聡)

研究室には500種類以上の胡蝶蘭の苗が眠っている

(写真:村田和聡)

お宝はほかにもあった。「胡蝶蘭の赤ちゃん」。赤平オーキッドでこう呼ばれている商品がある。密閉したフラスコ容器に、培養した胡蝶蘭の苗を入れた商品だ。「赤ちゃん」の名前通り、苗からの生長を楽しむことができる。この商品を1つ598円で販売したところ大ヒット。生産が追いつかない状態だ。

フラスコ入りの「赤ちゃん」は公社時代から売られていた。きれいな箱を作り、鉢と水苔を揃えて公社に並べていたが、全く売れなかったという。販路が限られていたことも大きいが、1500円という価格設定が高すぎたのだろう。

赤平オーキッドの秘密兵器「胡蝶蘭の赤ちゃん」。密閉されたフラスコに胡蝶蘭の苗が入っている。ただ、実際に花を咲かせるのはかなり難しい

(写真:村田和聡)

公社で燻っていた商品がヒット商品に

一般的に、役所はコストを積み上げて価格をつける。1500円という価格も箱や鉢などにかかった経費を積み上げたものだ。だが、民間企業は「いくらなら売れるか」という視点でものを考える。そして、その価格で店頭に並べるための方法を考える。「私たちとは全く逆の発想だった」とは高山部長の弁。発想を変えただけで、燻っていた商品がヒット商品に生まれ変わった。

よみがえった「赤ちゃん」。商品としてもかなりの潜在力を秘めている。

「新しいお土産が作れると思う」。ホーマックから赤平オーキッドに出向している営業部長の比留間洋平氏は語る。北海道を象徴するラベンダーやスズラン。石鹸など「香り」を使ったお土産はいくつもあるが、花そのもののお土産はあまりない。だが、ここの培養技術があれば、「胡蝶蘭の赤ちゃん」と同様に、持ち運び可能な花のお土産が作れる。無菌で土を使っていないため、海外への持ち出しもできるだろう。

赤字を垂れ流す厄介者が孝行息子に生まれ変わった

さらに、温室の効率利用のアイデアも浮かぶ。例えば、胡蝶蘭の栽培で使うベンチ。よく見ると、その下の空間が空いている。その無駄な空間を使って、コケの栽培ができないか、それを検討し始めた。「建物の外壁に張るなど、コケの用途は増えていく。コケは培養技術で作れるし、光もいらない。ベンチの下は空いている」と比留間部長は言う。

ホーマックも先の九州屋と同じく農業に関心を持っていた。2005年に作成した長期事業構想には農業への進出も明記されている。今回は農作物ではなく花だったが、ヒートポンプの技術を使えば、北海道でも低コストでハウスを運営できる。赤平オーキッドの再生が先決だが、ホーマックが農作物のハウス栽培に乗り出す日もそう遠くないだろう。

「ホームセンターを取り巻く環境は厳しいが、ここには夢があるね」。出向中の比留間部長は楽しそう。胡蝶蘭のハウスは赤字を垂れ流す厄介者だった。だが、ホーマックと出遭ったことで、秘めた潜在能力が開花した。そして、ホーマックにも新しい競争力を与えようとしている。

ホーマックから出向している比留間洋平氏。「ここには夢があるね」と一言

(写真:村田和聡)

九州屋と住田町は「青果店と自治体」、ホーマックと赤平オーキッドは「ホームセンターと第三セクター」と微妙に関係が異なる。ただ、販路を持つ企業と融合することで、隘路にはまっていた農村やハウスに新たな展開が生まれた――という点では共通している。農村も農業もどちらかというと閉じた世界。そこに、「企業」という異分子が加わることで化学反応を起こしたということだろう。

農協とタッグを組んだセブンファーム

「農業界には『企業=悪』という偏見を持つ人が多いがそれは違う。企業のいいところをうまく活用して、農家の利益を最大化すればいい。これからの農業を考えるうえで、企業を排除することはナンセンス」。JA富里市の仲野隆三常務理事はこう指摘する。千葉県富里市に本拠を置くJA富里市。経常利益の半分以上を農作物の販売事業や肥料や機械の購買事業で稼ぎ出している農業主体の珍しい農協である。

このJA富里市では、新しい取り組みが始まっている。セブンファーム富里。イトーヨーカ堂10%、JA富里市10%、JA富里市の組合員である津田博明氏が80%を出資して設立した農業生産法人だ。設立は昨年8月。セブン&アイ・ホールディングスによる農業参入として注目を集めた。

イトーヨーカ堂とJA富里市、生産者の津田博明氏は共同出資でセブンファーム富里を設立した。津田氏が所有する約4ヘクタールの農地で野菜を作っている

(写真:大槻純一)

「日本中の農協が視察に来る」。そう仲野常務が語るように、今回のセブンファームは農地を所有する生産者、企業、農協が手を組む新しいタイプの連携。企業と農業がまともに手を組んだ初めてのケースと言っていいだろう。基本的なスキームは以下の通り――。

津田氏が所有する約4ヘクタールの農地をセブンファームが借りる。その農地で、津田氏とその娘夫婦がダイコンやジャガイモ、ブロッコリーなどの野菜を栽培する。そうして育てた野菜をヨーカ堂が全量を買い上げ、生産の対価として津田氏と娘夫婦に労賃と農地の利用料を支払う。津田氏の立場から見れば、セブンファームに農地を貸し、セブンファームの社員になったようなものだろう。

ヨーカ堂が農業に参入しようと考えた直接のきっかけは食品残さのリサイクルだった。

リサイクル率向上が農業参入のきっかけ

2007年秋に食品リサイクル法が改正された結果、セブン&アイはグループ全体で廃棄した食品のリサイクル率を引き上げる必要性が生じた。現状で20%台のリサイクル率を、5年後までに45%に改善しなければならない。その手段として、食品残滓の堆肥化に目をつけた。

同じセブン&アイグループのセブン-イレブンでは、2003年以降、弁当や総菜ロスの堆肥化を進めてきた。千葉県にある食品リサイクル会社、アグリガイアシステムに首都圏1200店から出る残さを運び、家畜の飼料や堆肥を作っている。この環にヨーカ堂も加われば、全体のリサイクル率を向上できる。

ただ、この案には1つ問題があった。それは、製造した堆肥の利用先である。アグリガイアシステムが作る堆肥の質は悪くない。だが、農業者にとっては、長年使い慣れた肥料が一番。そう簡単に肥料を替えてはくれない。せっかく作った堆肥もなかなか利用が進まなかった。

5年後までにリサイクル率を改善することは企業としての責務。だが、作った堆肥の利用者は少ない。ならば、自分たちで農場を持ち、堆肥を使えばいいのではないか――。ヨーカ堂はこう考えた。ついでに言えば、自分たちが作った野菜を店頭に並べれば、「安心」「安全」の野菜を求める消費者のニーズにも合致する。そして、農業生産法人の立ち上げを検討し始めた。2008年3月頃の話だ。

その際、自分たちで農業に参入するのではなく、初めから農協と組もうと考えていた。立ち上げを任されたセブンファームの戸井和久社長(イトーヨーカ堂執行役員)は振り返る。「私たちは販売のプロだが、生産のプロではない。それに、農地を取得すること自体に意味はない。生産者や農協と協業を進めた方がメリットは大きい」。

戸井社長が言うように、農協と手を握るメリットは少なくない。

第一に、いい農地を借りられる可能性が高い。これまで露地栽培に参入した企業は空いている農地を借りて農業を始めた。ただ、優れた農地はなかなか借りられるものではない。借りた農地の改善に時間がかかり、黒字化に手間取った企業は少なくない。セブンファームは4ヘクタールの優良な農地を借りることができたが、それもJA富里市を巻き込んだ結果。農協が間に入れば農地を貸す農家は大勢いる。

「こういう形の農業が増えれば、荒れ地も減るんじゃないか」と津田氏。これからジャガイモとトウモロコシを植える

写真:大槻純一

集荷や配送など農協のデリバリー機能をそのまま活用

農協が持つデリバリーや営農指導などの機能をそのまま利用できることも大きい。出荷施設や農業機械などを自前で揃えようと思うと、かなりの初期投資が必要だ。高コストの農業生産法人で野菜を栽培したところで投資回収に時間がかかるだけ。その点、農協と組めば、出荷施設や配送などのデリバリー機能や営農指導をそのまま活用できる。そして、生産者の心理的な抵抗がなくなる。

セブンファームに出資した津田氏はヨーカ堂と組むことに不安を感じていた。それはそうだろう。ヨーカ堂が全量を買い取るという契約になっていたが、相手は巨大企業。いつ買い叩かれるとも知れない。それに、ヨーカ堂とトラブルが起きた場合、津田氏個人では対応に限界がある。JA富里市が10%を出資したのは生産者サイドの不安を取り除くためだった。

もちろん、JA富里市には彼らなりの考えがあった。

JA富里市は国内でも先進的な農協として知られている。この20年の道のりを見ても、小売りとの相対取引や契約販売、野菜の小分けサービス、原料企業や加工企業への原料供給、外食企業や中食企業との取引、スーパーでの直販、直売所の設立――など、あらゆる取り組みを進めてきた。それも、組合員の販路を拡大するためだ。

過去10年、JA富里市の管内では毎年10人以上が新規に就農している。専業農家の比率も40%超。東京という一大消費地を背後に抱える地の利だけでなく、JA富里市が開拓した多彩な販路も新規就農や専業化に寄与している。明るく見える富里の未来。だが、仲野常務は不安を隠さない。「今のところはいい。でも、10年後が不安。10年後に販売先がなければ、今の成功は砂上の楼閣に過ぎない」。

「オレも仲間に入れてくれ」

JA富里市にとって、今回のセブンファームは販路拡大の1つの手段だった。セブン&アイグループにはヨーカ堂のほかにも、外食のデニーズ、食品スーパーのヨークマートやヨークベニマル、中食のセブン-イレブンなど様々な形態がある。今後の展開を考えると、セブン&アイとの関係を深めておくメリットは計り知れない。

それに、新しい農業の形を提示するという意味もあった。小売りと農協、生産者を巻き込んだ農業生産法人を設立したことで、JA富里市の組合員には新しい選択肢が生まれた。津田氏のように、企業に農地を貸し出し、労賃をもらって生産を代行してもいいと考える生産者はセブンファームに参加すればいい。セブンファームとは別の農業生産法人を立ち上げることも可能だろう。

実際、セブンファームを立ち上げた後、「オレも仲間に入れてくれ」と仲野常務に言ってきた生産者がいた。農業はあと10年ほどしか続けられない。だが、孫のために農地を残しておきたい。セブンファームに土地を貸し、できる限り農業を続ける。孫が農業をやる場合は農地を返してもらってもいいし、セブンファームで働いてもいい――。この生産者はこう考えていた。同様の関心を示す生産者はほかにもいる。

「正直言って、オレも企業にいいイメージは持ってなかったよ。でもさ、こういう形の農業が増えれば、(耕作放棄の)荒れ地も減るんじゃないか。農水省に言っといてよ」。セブンファームに農地を貸した津田氏は言う。

跡取りがいなかったため、自分の代で農業をやめようと考えていた。だが、娘夫婦が農業を継ぐ意志を見せた。さらに、農協経由でセブンファームとの法人設立の話が舞い込んだ。生産の対価として労賃をもらう農業は従来のものとは少し違う。ただ、ヨーカ堂という販路は明確に見えており、販路の不安は少ない。

「“月給”を取る農業はあまり面白みがないね」。津田氏は苦笑いを浮かべて言うが、月給取りの農業も1つの形なのではないか。そう思って、ヨーカ堂との連携を決断した。

ヨーカ堂とJA富里市が手を組んだことで、新しい農業の形が実現しつつある。

企業と農村の「幸せな結婚」

これまで、企業と農業は妙な緊張関係にあった。農業参入を目指す企業は独力での参入を目指し、農業界はそれを冷めた目で遠巻きに見ていた。だが、企業と農業は敵対するものではない。仲野常務の言うように、クールにお互いのいいところを利用し合うことで、かえって良い関係を築けることもある。

九州屋が植物工場を購入したことで、過疎化と高齢化に悩まされていた住田町の農業に活気が生まれた。ホーマックが胡蝶蘭の温室を取得したことで、眠っていた温室の潜在能力が開花しつつある。そして、ヨーカ堂が農協と手を組んだことで、新しい就農の形が生まれた。企業と農業の出遭いが化学反応を引き起こし、新しい一面を生み出したと言えるだろう。

農業や農村は衰退している。企業に対する農村の警戒感はいまだに根強いが、初めの一歩を踏み出せば、自分たちの新たな魅力に気づくのではないか。各地で始まった「幸せな結婚」。隘路にはまった山間僻地や人材不足にあえぐ農業に一条の光を与える。

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

掲示板,MLを含むこのサイトすべての

一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。

引用元リンクを表示してください。