| Tweet |

http://www.asahi.com/travel/traveler/TKY200701130145.html

昼間でも、そこは、しんと静まりかえっていた。

鹿児島県・奄美大島南部の宇検(うけん)村。名柄(ながら)集落から約3キロの山中に、イタジイやタブノキなど冬でも緑の濃い樹木に包まれ、「カンツメ之碑」はひっそりと立っていた。

碑石の前には、花に焼酎に線香。若くして自ら命を絶った悲劇の女性は、200年ほど過ぎた今も島人(シマンチュ)の心の奥に生き続けている。

「かんつめ」の伝説は、様々な変奏を伴って島に伝わる。だが、「主旋律」はほぼ同じだ。

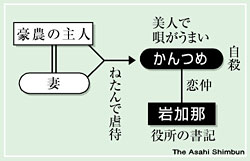

薩摩藩政下、名柄の豪農の家に、かんつめという名のヤンチュ(家人=奄美独特の奴隷)がいた。唄(うた)がうまく、美貌(びぼう)だったという。

あるとき、名柄から山ひとつ隔てた久慈(くじ)(現瀬戸内町)の役所の筆子(てっこ)(書記)、岩加那(いわかな)と出会い、恋仲になる。以来、毎晩のように名柄と久慈の間の山中であいびきを重ねる。

かんつめに思いを寄せていた豪農の主人は嫉妬(しっと)し、妻と一緒になってかんつめをひどく虐待した。世をはかなんだかんつめは、いつものあいびきの場所で、首をつって果てる。

岩加那がその場所に行くと、かんつめが現れ、ふたりは唄を歌って過ごす。だが、夜明けとともにかんつめの姿が消え、見上げると、変わり果てたかんつめの姿があった――。

カンツメ之碑は、ふたりがあいびきをしたとされる場所の近くにある。72年、名柄の老人クラブの有志が鎮魂の思いを込めて建てたという。

”後生が道に/御袖(みすで)振りゅり”

(あの世への道に袖を振って行くよ)

今月3日、島北部にある奄美パークで、宇検村出身の唄者(うたしゃ)、坪山豊さん(76)の切々たる歌声が響いた。かんつめの悲劇を三線(さんしん)にのせて歌う「かんつめ節」だ。今、奄美大島を代表する島唄の一つとなっている。

この唄は長い間、名柄など地元では歌われない「禁断」の唄だった。

「歌うとかんつめの亡霊が出る」

集落の人たちは、そううわさした。

坪山さんは21歳の頃、宇検村出身の名唄者が別の村で「かんつめ節」を歌うのを聞き、「魂を揺さぶられる思いがした」という。42歳で本格的に島唄を始めると、「かんつめ節」はとりわけ大切な唄になった。だが、名柄近辺で歌うことはなかった。

転機は80年代初めに訪れた。名柄を訪ね、集落の区長やお年寄りに「かんつめ節を歌いたい」と訴えた。すると「自分たちは歌いたいけど歌えない。鎮魂の唄として歌ってくれるのなら良いと思う」と返事をもらったのだ。

それから坪山さんは名柄近辺でも歌うようになり、5、6年前には、カンツメ之碑の前で心を込めて歌った。

この「かんつめ節」は、どのようにして生まれ、伝えられていったのだろうか。

現実とつながる島唄の力

江戸時代、山中の真っ暗な小道を、月明かり、星明かりだけを頼りに、恋人のもとへ急ぐ娘――。奄美大島の島唄(しまうた)「かんつめ節」を聴いていると、こうした情景が脳裏に浮かぶ。

ヤンチュ(奴隷)の娘、かんつめに関する最も古い文献は、奄美大島出身の民俗学者、茂野幽考(ゆうこう)(1896〜1987)が27(昭和2)年に刊行した「奄美大島民族誌」とみられる。名前の表記は「カンテメ」だ。

「事件」から100年ほど後の文献ということになる。島で語り継がれていた物語を茂野が聞き書きし、さらに脚色を加えたものだろう。と言うのも、「若い南国の血は、恋に燃え易(やす)い」だの、「生命の自由を求めて、岩加那との魂の愛に走った」だの、とても一般の島人(シマンチュ)が語るとは思えない表現のオンパレードだからだ。

♪ ♪ ♪

ここで茂野が強調しているのは、かんつめの「純潔」である。主人に強姦(ごうかん)されて「純真一徹の娘カンテメは(略)身の純潔を立てるために(略)死んでいった」というのである。

奄美市在住の民俗研究家、高橋一郎さん(58)は、茂野の「解釈」に戦争が迫っていた時代の影を見る。「『銃後の守り』が重視されていくなかにあって、時代の要請に合う形で伝説が作られていった」と話す。

茂野は、かんつめ伝説を演劇にして25(大正14)年に上演したという。ちょうど治安維持法成立の年。その上演の様子を茂野はこう記す。

「奄美大島要塞(ようさい)司令部からは、司令官松元中佐夫妻も見物に見え、純潔と節操を守って死んだ、南島の娘の意気を激賞して居られた」

かんつめ節の「起源」について茂野は、宇検村・名柄(ながら)の「奥宮嘉喜」という人が歌い出したとしている。

琉球弧の音楽文化を研究している川村学園女子大教授の酒井正子さん(59)によると、この人物は、名柄の屋宮嘉起(おくみやかき)(1806〜73)ではないか、という。屋(後に改姓して屋宮)家は薩摩藩の役所の要職を代々務めてきた家柄だったが、宮嘉起は1837(天保8)年に失脚したと史書に残る。

かんつめの死後、豪農の主人の家では、一族の者が毒蛇ハブにかまれたり、変死したりして没落した、と今に伝わる。

「屋家は、かんつめの主家ではなかったとみられるが、宮嘉起はかんつめの悲劇と同じ頃、失脚する悲哀を味わっている。それで、自分の家も含めて集落の安寧を願い、かんつめの霊を鎮めようとして歌い始めたのだろう」

酒井さんは、こう推測する。

♪ ♪ ♪

旋律の流れや曲の構成で言えば、かんつめ節は、農作業の仕事唄「はんめ取り節」の系統を引いている。はんめ取り節は、かんつめが働きながらいつも歌っていた唄と言われている。

だが、この唄は、かんつめの悲劇にはあまり似つかわしくない。

”吾二人(わったり)だんだん昼山焼こや”

「昼山焼く」というのは「性交する」という意味で、男が娘に露骨に誘いをかける内容なのだ。

奄美の島唄に詳しい鹿児島純心女子短大教授の小川学夫(ひさお)さん(66)は「かんつめ節は、こんなことがあった、あんなことが起きたと語り合うような、『うわさ歌』の性格が強い。そのため、はんめ取り節の旋律で歌われたのだろうが、もとは、そんなに悲しい感じの曲ではなかった」と指摘する。

奄美の島唄は、同じような旋律でも色々な歌詞が歌われる。かんつめ節の歌詞も多様だ。

”恋路(くいじ)隔(へだ)めてぃ/思(うむ)いぬ苦(く)てぃさ”

(恋路は隔たり、思いは苦しい)

”あかす世は暮れて/汝(な)きゃ夜は明ける/果報(かふ)節(せつ)のあらば/また見逢(みきょ)そ”

(幽冥の世は暮れて、あなたの夜は明けます。よい時節が来たら、また逢(あ)いましょう)

悲劇が起きた名柄では歌われず、周辺の集落などで歌い継がれてきた「かんつめ節」。小川さんは「物語と唄が相まって、次第に伝説がふくれあがっていったのではないか。人間は、悲しい話を思いっきり悲しくしたがるものだから」と話す。

♪ ♪ ♪

島北部に住む若手唄者、中村瑞希(みずき)さん(27)は中学生の頃、かんつめ節を知り、「こわい」と思った。歌っても亡霊が出ないでほしいと願った。「唄と現実がつながっている。島唄の力を感じる」と言う。

船大工をしながら島唄を歌ってきた坪山豊さんは、テンポを遅めにして半音を多用し、情感をたっぷり込める。悲しい唄が、より悲しく聞こえる。

「かんつめのことを思うと悲しさがこみ上げてくる。自分も戦前の貧しい集落に生まれ育ったので、昔のヤンチュの苦しさに共感できるのだと思う」

文・神谷裕司 写真・溝脇正

(01/13)

〈ふたり〉

かんつめが実在の人物であったことは、地元の人たちや研究者らの間で異論はない。かんつめの出身地とされる奄美大島・宇検村の須古集落には、かんつめの「墓跡」と言い伝えられてきた場所があり、主家の親類筋は今も名柄に住んでいる。

事件が起きた年代については、寛政年間(1789〜1801)や天保年間(1830〜44)などの説がある。いずれにせよ江戸時代後期のことで、薩摩藩が奄美にサトウキビ栽培を強いて収奪を強めたことが悲劇の背景にある。幕末には奄美大島の人口の2、3割がヤンチュ(奴隷)だったと言われる。

役所の書記の岩加那はいわば前途有望なエリート。名柄を公用で訪れた際、かんつめの主人が接待の席を設け、そこでふたりは唄を掛け合って恋に落ちたという。

嫉妬した主人の虐待はひどかった。妻が用意した焼け火ばしをかんつめの局所に突き刺したと伝わる。

かんつめの伝説には、様々な「異伝」があるが、かんつめは怠け者で、夜は遅くまで岩加那との遊びにふけり、昼間はだらしなく寝ていたので、主人と妻がせっかんした、という話もある。

岩加那がその後どうなったのか、言い伝えはほとんどない。

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

掲示板,MLを含むこのサイトすべての

一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。

引用元リンクを表示してください。