| Tweet |

マインド・コントロールの歴史と極秘にされた人体実験

http://www.asyura2.com/0610/bd46/msg/648.html

のつづきになります

脳の研究-機能局在論

よくいわれるように、現在の研究対象として脳は宇宙と並らぶ果てしのないフロンティアのひとつである。言い換えるならば、その研究段階は現在でもまだ幼稚なレベルにあるといっても過言ではない。例えば人間の脳を刺激して、その人間を操作しようとするならば、脳のどこを、どうやって刺激したらよいのか、そのためには脳内部におけるメカニズムがかなりの程度まで理解できていなければならない。どこを、どうやってということは経験によりある程度まで知ることはできるが、そのメカニズムについては現在でもまだ解野されてはいない。

さまざまな機能が、脳のどこか特定の場所にあるとする脳の機能局在論もその理解はまだ完全なものとはいえない。脳の部分的機能を探り出すための手段は、当初は非常に限られたもので、ある人間の脳の特定部位の外傷から生じた機能障害の多くの例から、長い間その部位が司る機能を推測するという方法が、唯一の方法であった。1861年にフランスの研究者、ポール・ブローカ(Paul Broca)によって発表された、現在、ブローカ領野(Broca's area)と呼ばれる左半球の前方下部の一部を破壊された人間は失語症になるという研究が、その中の先駆的なものである。

言葉を司ると考えられる脳の特定の場所は、このブローカ領野の他にも、1874年にドイツのカール・ヴェルニツケ(Carl Wernicke)によっても発表された。脳の左半球の後方下部にあるこの部位は、ヴェルニツケ領野と呼ばれる。しかし、これらの研究、脳の外傷から脳の機能局在地を探しあてる方法には限界があった。このような研究をもとに作られた19世紀から20世紀初期の「脳地図」には、現在の知識からみると多くの誤りが指摘されている。

電気的刺激

外傷からの脳機能の推測。そしてこの次に登場したのが、脳への電気による刺激という方法、英語では略してESB(Electrical Stimulation of Brain)、もしくはEBS(Electrical Brain Stimulation)と呼ばれる方法だった。脳の特定部位に電気刺激を与えて、その部位を直接的に、もしくはこれとつながった部位を間接的に刺激することによって脳の局在的機能を調べようという試みである。

生きた動物の脳に電気刺激を与えたパイオニアは、1822年に視床(thalamus)の電気刺激を行ったフランスのフォデラ(M.Fodera)とも、1866年に脳幹(brainstem)を刺激したロシアのシモノフ(L.N.Simonoff)とも言われるが、一般によく知られているのはプロシア(現在のドイツ)のグスタフ・フリッシュ(Gustav T.Fritsch)とエドワルド・ヒッツィヒ(Eduard Hitzig)のふたりである。フリッシュは1864年のプロシア・オランダ戦争のとき、従軍医師として働き、戦場で頭部の怪我を処置している際に、大脳皮質に触れるとその触れた反対側の身体の筋肉がピクつくことを観察した。彼はこれを自分の実験室でも再現しようと試みた。

フリッシュとヒッツィヒはイヌの頭蓋骨を切り取り、脳に直接電極を当てて、電流を流し刺激を与えた。これにより、脳の各々異なった個所の電気的刺激によって身体の特定の部分に痙撃を起こさせ、脳の機能局在論を確かめた。1870年に発表した研究によると、彼らは、この実験によりイヌの脳における顔、首、前脚、後ろ脚を制御すると考えられる部位を指摘している。こうして彼らの研究により、脳の電気的刺激、ESBの研究が開始された。フリッシュとヒッツィヒによる研究の後も、ロンドンのデービッド・フェリエ(David Ferrier)やストラスブルグ(フランス)のJ・R・エワルド(J.R.Ewald)らがイヌ、サルなど哺乳類の脳の研究を続け、大脳のどこの部分が身体のどこを支配しているのかを探し続けている。

脳の内部を刺激

といっても彼らが研究したのは、あくまでも大脳の表面を電気で刺激するという方法であり、そこからわかったことはどうやら身体の運動、もしくは感覚を支配している場所が脳の表面にあるらしいということであり、それ以上複雑なこと、例えば、一定の複雑な行動を起こす「動機」を作り出したり、また「感情」そのものをコントロールするような特定の場所は見つけだすことはできなかった。これらを発見するためには、脳の表面ではなく、脳の奥深いところを電気刺激する必要があったのだ。

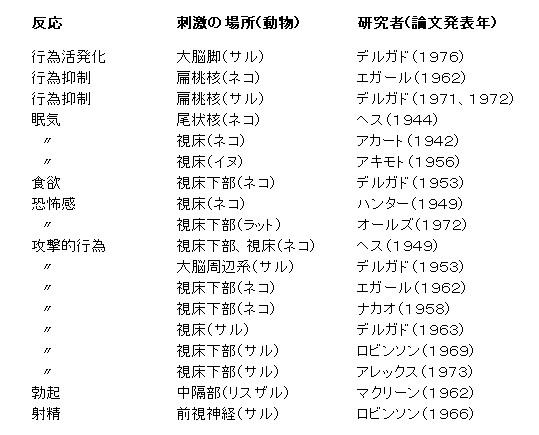

この研究を本格的に始めたのがスイスの生理学者、ウォルター・ルドルフ・ヘス(Walter Rudolf)であった。彼は電極をネコの脳幹の中に埋め込んで電気刺激の実験を繰り返した。1920年代後半のことだ。彼の実験では、電気刺激によって動物に運動だけでなく、感情的表現も引き起こすことができた。これ以降の研究では動物の実にさまざまな行動、感情などが電気刺激により引き起こすことが可能なことがわかった。常に脳の電気刺激研究の先頭を走っていたホセ・デルガド(Jose Delgado)は1960年代にESBの可能性について、「我々はサルやネコを電気おもちゃのようにして動かすことができる」とさえ表現している。それでは実際に電気刺激により何が可能であるのか、その豊富な反応をみてみることにしよう。

動物のESB反応

参照:Delgado JMR(1965) Sequential Behavior Induced Repeatedly by Stimulation of the Red Nucleus in Free Monkeys

(左)脳の電気刺激のために電極を頭部に固定されたサル。(source)Doty RW & Batlett JR (1981) Chapter 4 in Patterson MM & Kesner RP(ed.) (1981)Electrical stimulation research techniques (右)脳の電気刺激により攻撃的表情を見せるサル。(source) Delgado JMR & Mr D (1969) Ann.N.Y.Acad.Sci.159:731-751

睡眠

表を見ると実にさまざまな反応が起こることがわかると思うが、例えば、脳内部への刺激実験を始めたウォルター・ルドルフ・ヘスは、ネコの尾状核(caudate nucleus)と呼ばれる部分を刺激すると、ネコが睡眠状態に入ることを見つけた(1944年)。この睡眠効果は、やはり、ネコの脳の視床の一部を刺激したり(Akert et al.1952)、イヌでも視床を刺激することによって現われる(Akert et al.1956)。アカートらが行ったイヌの実験の場合、3ボルトの電圧を1分間ずつスイッチを入れた状態と切った状態をまぶた繰り返すと、まもなくイヌの瞼が徐々に重くなっていき、頭をコックリしはじめ、やがて眠りについてしまう。ネコの場合も同様で、横になるのに都合のよい寝床を探してからそこに身体を丸める。この時の脳波を測定すると通常の睡眠と同じ形が観察され、本当の睡眠との区別は全くつかない。

自己刺激

動物の脳の刺激による研究で大きな問題となるのは、動物がその刺激によって実際にどのように感じているかということを観察者である人間がいかに理解できるかということだ。対象である動物は人間には痛いとも、気持ちよいとも伝えることはない。実際に動物が感じていることを人問には理解できないのだ。これに対してひとつの客観的判断方法を考案・開発してみせたのが、1954年のオールズとミルナー(James Olds & Peter Milner)の実験だ。彼らはスキナー・ボックス(Skinner box)というものを利用してラットの脳の各部位を刺激する実験を行った。

脳に幾つもの電極を挿入されたラットを箱の中に入れる。その箱にはスイッチがあり、そのスイッチをラットが押すと特定の電極に電流が流れるようになっている。もし、それによる脳への刺激がラットにとって気持ちのよいものであればラットは何度でも繰り返してスイッチを押す行動をとるだろう。オールズとミルナーはそのスイッチを押す頻度を計算することにより、その電気刺激が「報償」として働くのか、「罰」として働くのか、それとも全く「中立的」なものであるのかを判断できると考えた。この実験でラットは脳の中隔部(septal area)と呼ばれる場所に刺激を与えられる時に、最も自己刺激をする回数が多いことが発見され、ここを彼らは脳の"快楽の中心地(pleasure center)"と呼んだ。

ラットの自己刺激実験装置(右)自己刺激をして快楽を得るラット(source) Olds J (1956) Scientific American 195: 105-116

彼らの実験により研究者は、報償と罰、言い換えれば、アメとムチになる刺激を手に入れることができ、これを利用した動物の行動のコントロールが可能となった。このメカニズムは単純でマインド・コントロールと呼ぶにはあまりにも原始的なものであるが、動物のコントロールにはこれで事足りるとも言えよう。実際、この考え方による動物のコントロール技術がCIAなどによっても進められることにな。る。動物のコントロールの実際はどのように活用されたのか。この発展をリモート・コントロール技術の進歩とともに次にみていこう。

(つづく)

投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

掲示板,MLを含むこのサイトすべての

一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。

引用元リンクを表示してください。