|

|

(回答先: Re: te 投稿者 gataro 日時 2010 年 7 月 10 日 11:36:13)

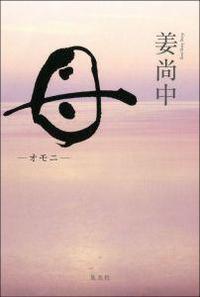

テレビの討論番組で颯爽と自説を述べる政治学者、姜尚中さんが、亡き母の生涯とその時代に生きた人々を生き生きと描いた『母 オモニ』。姜さんがこの本をどうしても書かずにはいられなかった、その思いを語ります。

テレビの討論番組で颯爽と自説を述べる政治学者、姜尚中さんが、亡き母の生涯とその時代に生きた人々を生き生きと描いた『母 オモニ』。姜さんがこの本をどうしても書かずにはいられなかった、その思いを語ります。

<プロフィール>

姜尚中さん (かん・さんじゅん)

1950年、熊本県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。旧西ドイツ、エアランゲン大学に留学の後、国際基督教大学助教授・準教授などをへて、現在東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍している。主な著書に、『ナショナリズムの克服』、『日朝関係の克服』、『在日』、『ニッポン・サバイバル』、『悩む力』、『興亡の世界史 18 大日本・満州帝国の遺産』(玄 武岩との共著)。

<インタビュー>

<インタビュー>

−−これまでの姜さんのご著書とはがらり違って、やわらかい文章と、文芸の語り口で、登場人物一人ひとりのキャラクターの輪郭がくっきりと浮かびあがってきました。こういう書き方をされたのはなぜですか?

姜さん 自分がいままで書いてきたものは「私」が出過ぎてしまって、自分の体験を絶対化していた部分があったんじゃないかという反省があったんです。語る側にとっては痛切かもしれないけれど、読む側にとってはどうだろう。トーク番組でも、自分が150%話したいと思って話したときには、伝わらないんです(笑)。意外と6〜7割くらいに抑えて話したほうが伝わる。「それはなぜだろう。テレビだけのことなんだろうか」と考えるうちに、文章でも、「私」を抑えた書き方ができるんじゃないかと思ったんです。

また、僕は文芸に縁のない生活を送ってきましたが、母の人生を描くためには文芸的な手法しかないと思ったんです。母は文字の読み書きができなかったために、文字情報をまったく残さなかった。そんな母の内面にどう迫っていくかを考えたら文芸しかなかったんです。

−−文芸に縁がないとおっしゃっていましたが『姜尚中の青春読書ノート』のなかで挙げている「記憶に残る5冊」のなかに夏目漱石の『三四郎』と、ボードレールの『悪の華』が入っています。青春時代から文芸作品をお読みになってきた経験が今回の『母 オモニ』の執筆に生かされているのではないでしょうか。

姜さん そうかもしれませんね。僕は高校時代、野球部で野球に明け暮れていたんですが、ある時期、吃音があったんです。そうすると、すっと言葉が出てこないために、自己表現をしたいという気持ちが抑圧されていたんでしょう。16、7歳ごろから文芸作品を読むようになりました。とくに『三四郎』と『悪の華』は忘れられないですね。

−−姜さんは『在日』という自伝的作品をすでにお書きになっていますが、『母 オモニ』と比べると、その書き方はずいぶん違いますね。『在日』は評論的ですが、『母 オモニ』は文学的です。

姜さん そうとらえていただけるとありがたいですね。『在日』は、とくに後半は私が生きた時代への評論になっています。そこには人間が描かれていなかった。しかし、母について書くなら、人間を描かなくては。そこで今回は「私」という存在は極力後ろに下がって、僕が見た大人たちを前に出して書きたかったんです。もちろん、僕が生まれてからは、僕も登場しますが。

−−ご自身が居合わせなかった場面でも臨場感あふれる文章でお書きになっていて、小説を読むように読めました。

姜さん 人称、続柄、関係性を書くうえでは、当初はかなり試行錯誤がありましたね。僕を中心にして続柄を書いてしまうと、母の物語になっていかないんです。

−−あくまでお母さんが主人公の物語なんですね。すべりだしで印象的だったのは、すでに亡くなられているお母さんが生前に言っていた言葉に呼び覚まされるように、物語が紡ぎ出されていく。姜さんの耳の奥に残っているお母さんの肉声を聞いたような気がしました。

姜さん たしかにそれは僕の記憶のなかにある母の言葉です。しかも、それが熊本の方言だったのも良かった。方言だからこそ、母の世界を表現しやすかったからです。熊本弁がわからない人でも雰囲気が伝わるんじゃないでしょうか。

−−熊本弁のなかにお母さんの世界があったことがよくわかりました。しかも、文字の読み書きができなかったお母さんに成り代わって、息子である姜さんがお母さんの言葉を書き残していこうという気持ちが伝わってくる。

−−熊本弁のなかにお母さんの世界があったことがよくわかりました。しかも、文字の読み書きができなかったお母さんに成り代わって、息子である姜さんがお母さんの言葉を書き残していこうという気持ちが伝わってくる。

姜さん よく言われますが、代表する側とされる側。英語で言えば、REPRESENTですが、表象と同時に代表を意味します。代表する側は、いつの時代もエリートでありインテリです。文字情報をつかさどる存在ですから。僕が書いた『在日』にも、代表されない人になりかわって自分たちがやるんだという気負いがかなり色濃く出ていて、後半は人を描かずに自分の論を立ててしまったという反省があるんです。

−−『在日』は政治学者である姜さんが評論の手法でご自身が生きた時代を分析されていて読み応えがありましたが、『母 オモニ』は文芸というジャンルに初挑戦して、心にしみる物語を書かれた。

姜さん でもね、挑戦なんていう気負いはまるでなかったんですよ。僕は文芸はプロだけのものではないと思う。出来不出来は別として、誰もが書けるし、書いていい。僕もそれをやってみたいと思ったんです。

−−お母さんが味わった貧しさや、家族に起こったできごとを生々しく書かれていますね。その率直な筆致にも驚かされました。

姜さん 物語を書く以上、リアリティがなくては。才能はないにせよ、可能な限り、読者にありのままを伝えたい。できる限り正直に書こうと思いました。とくに僕と妻のことは、どこまで書くべきか迷いました。正直に言うと、妻は仮名にしたほうがいいんじゃないかと思ったこともありました。でも、そこまで踏み込まないとリアリティが出ないと思ったんです。何も包み隠さずすべてを書くことだけがリアリティを出すことだとは思いませんが、少なくとも、自分だけを安全地帯に置いて書くと、どこかコスメティックなものになってしまう。そのあたりは本当に呻吟しましたね。

−−お母さんは当初、姜さんの結婚に反対します。そこには姜さんを思っての、母の心情が込められていました。そして、一方では、時代の移り変わりを認めて、姜さんが奥さまと歩んでいく未来を祝福しようとする慈愛がある。お母さんに成り代わって書くことで、きっとお母さんの心のうちを追体験されたのではないですか?

姜さん その通りです。Remindという言葉がありますが、mindにReがついているから「省みる」「想起する」になるわけです。そうすることによって、自分がいまどこにいるかが見えてくる。この年齢になって、やっとそうしたいという気持ちになったんだと思います。

四十代の終わりには、まだこのように書けるほど成熟していませんでした。僕はそのころ、軽い鬱を経験しているんです。いま思えば、それは人生の先が見えてきたような気がしたからだったんです。でも、そこから脱却することで、いろんなことが見えてきました。今回、『母 オモニ』を書くことによって、あらためて自分がどこに位置しているのかということを考えることができました。

そして、僕が書きたかったのはある意味で「和解劇」です。母の物語を書くことによって、自分自身と和解していく。それは同時に、日本と朝鮮半島との和解の物語でもあるのです。

(後記)

僕がこの本を読み終えて最初に感じたのは、この本は「政治学者の姜尚中」が書いたのではなく、「禹順南(ウ・スンナム)という女性の息子である姜尚中」が書いた本だということだった。それほどまでに、この本からは姜さんのかざらない肉声が聞こえてくる。こちらのつたない質問に丁寧に答えてくださった姜さんの笑顔が晴れやかだったのも、母親から受け取ったバトンをようやく読者に届けられるという安堵からだったに違いない。読後、親しい人に勧めたくなる本です。ぜひ、お読みください。(タカザワケンジ)

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。

題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。